Korupsi, Karya Sastra, Cermin Kita

Korupsi selalu aktual dari zaman ke zaman. Bukan hanya melibatkan partai atau tokoh partai, namun juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai wasit pemilu

Oleh: Usep Romli HM*

Sastrawan adalah saksi zaman, demikian kata Goethe, pujangga klasik Jerman abad 19. Pengarang “Faust” itu, menganggap, salah satu tugas kewajiban sastrawan adalah merekam peristiwa-peristiwa masa lampau, masa kini, dan masa datang, untuk dijadikan bahan renungan manusia dari generasi ke generasi. Menarik manusia ke pusaran kritis, untuk melahirkan sikap tegas : yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Apa pun yang terjadi, baik kepahlawanan, maupun kejahatan, perlu disorot oleh sastrawan dalam karya sastra yang mengusung estetika dan etika kemanusiaan abadi.

Banyak sastrawan Indonesia mampu menjalankan kewajiban seperti diharapkan Goethe. Mereka mengungkap peristiwa demi peristiwa di tengah kehidupan manusia, baik secara gamblang “hitam putih”, maupun secara simbolik penuh renungan mendalam. Namun semuanya bertujuan sama. Menelusuri sikap dan kejiwaan manusia dalam menghadapi kemelut yang dialami masing-masing, pada kurun-kurun waktu tertentu.

Seperti kasus korupsi. Peristiwa penuh kejahatan itu, telah lama terjadi di Indonesia. Paling tidak sejak awal kemerdekaan. Sehingga tidak aneh lagi. Sudah lumrah. Maka sejak tahun 1950-an, sudah banyak karya sastra yang mengungkap dan menyoroti persoalan korupsi. Menelanjangi kelicikan para koruptor mengeruk uang rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan pribadi sekaligus kebutuhan kelompok pendukung nya. Terutama partai politik. “Saling menguntungkan” (simbiosis mutualistis) antara mereka. Namun sangat merugikan bagi bangsa dan negara.

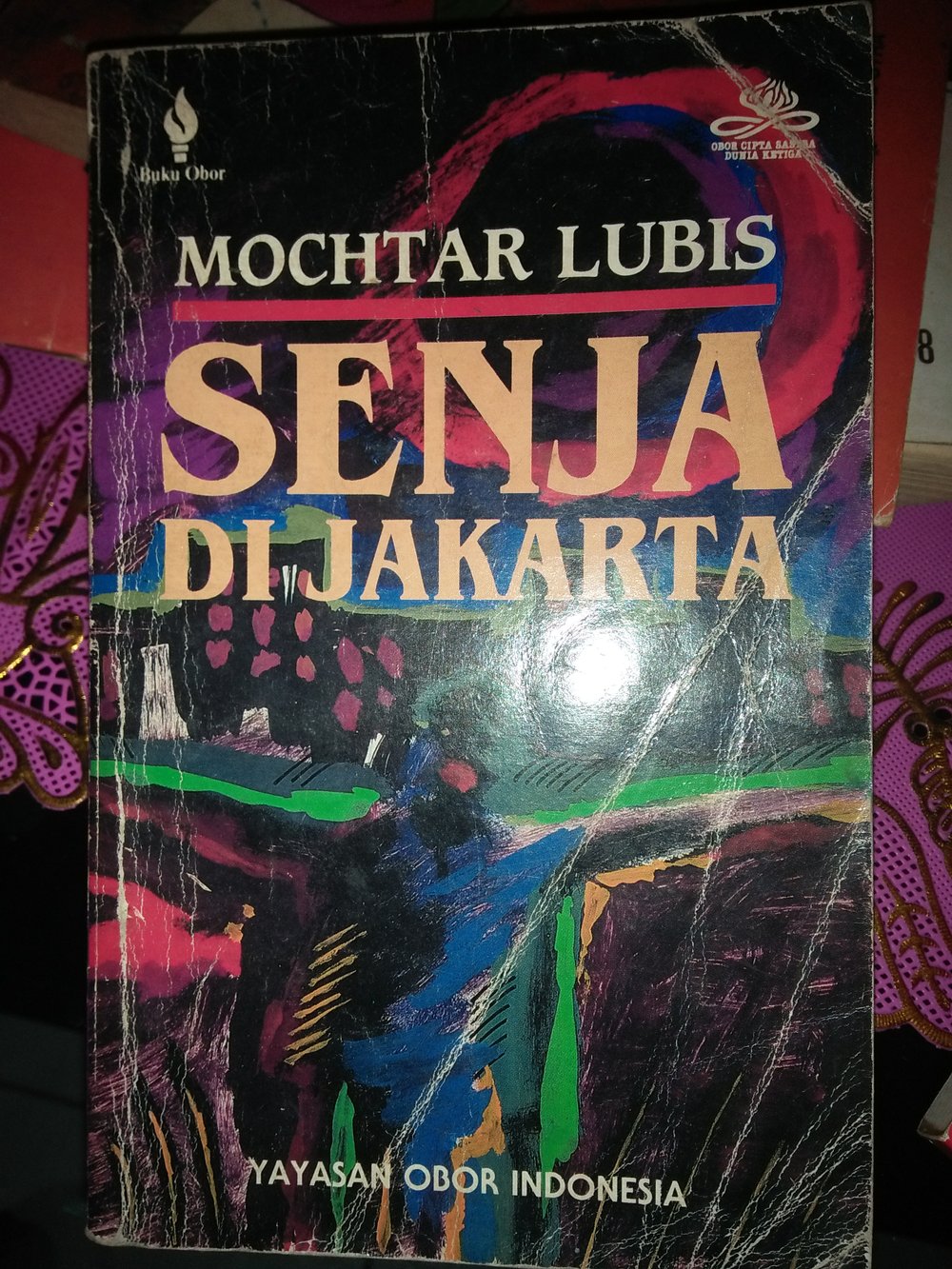

Di antara karya-karya sastra tersebut, antara lain “Korupsi” karya Pramudya Ananta Toer (1957), “Royan Revolusi” karya Ramadhan KH (1979), “Senja di Jakarta” karya Mochtar Lubis (1970/1981), “Ladang Perminus” karya Ramadhan K.H. (1985) dan banyak lagi.

Novel “Senja di Jakarta”, terlebih dulu terbit dalam bahasa Inggris “Twilight in Jakarta” (1963) dan bahasa Melayu (1964). Cukup gamblang mengupas korupsi di Indonesia, sejak awal kemerdekaan hingga menjelang Pemilu 1955. Para tokoh dalam novel itu, serta alur peristiwanya, mungkin tidak asing bagi siapa saja yang rajin membaca dokumentasi politik tahun 1950-an, pada masa partai politik amat berkuasa, sehingga politik menjadi “panglima”. Sosok tokoh yang ditampilkan Mochtar, merupakan personifikasi dari beberapa tokoh parpol yang diindikasikan terlibat korupsi tatkala negara masih tertatih-tatih.

Sebut saja Raden Kaslan, seorang pengusaha nasional, Husin Limbara, ketua sebuah partai berhaluan nasionalis, Suyono anak Raden Kaslan, Halim wartawan sekaligus pemilik surat kabar yang mampu mengeruk keuntungan dari sana-sini, berkat kepiawaian memanfaatkan hubungan politik dengan kalangan partai pendukung pemerintah dan oposisi. Begitu pula Sugeng, seorang pegawai Kementrian Ekonomi yang mendapatkan komisi melimpah ruah setelah meloloskan aneka macam lisensi impor, surat izin pendirian perusahaan-perusahaan baru, dan lain sebagainya.

Tentu saja, di situ terlibat pula wanita-wanita cantik yang dijadikan “gratifikasi seks”, seperti Dahlia, istri seorang PNS jujur yang tetap miskin, dua gadis Indo Eve, dan Eda, peliharaan “germo” Tante Bep, dll. Uang ratusan, ribuan dan jutaan beredar lancar di antara mereka. Ada juga Mr. Kustomo, Dr. Palau, Mr.Kapolo, dan lain-lain, para elit parpol kolega Husin Limbara.

Mereka sedang rapat. Membicarakan upaya pencarian dana bagi kepentingan partai menghadapi pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi. Para mentri yang duduk di kabinet mewakili parpolnya, harus dikerahkan. Terutama para menteri yang membidangi ekonomi dan perdagangan. Mereka dapat mengeluarkan lisensi-lisensi impor keperluan bahan pokok rakyat, seperti beras, gula, daging, dll. untuk digunakan oleh para pengusaha anggota parpol semacam Raden Kaslan, Suyono, dll. Juga membiayai koran pendukung pemerintah sekaligus menutup mulut koran-koran opisisi yang akan dilakukan Halim dkk.

Sementara di pihak lain, kesengsaraan begitu mencekik. Itam, Saimun yang kuli angkut sampah, Pak Ijo sekeluarga penarik delman, Neneng pelacur jalanan, dll. mewarnai gambaran kriminalitas, kekejaman dan kekerasan metropole Jakarta, amat kontras ditampilkan dalam novel penuh kritik sosial ini.

Sistem multipartai yang diberlakukan sejak tahun 1949 melalui Maklumat Wakil Presiden Moh. Hatta No.10, ternyata membawa bencana berkepanjangan. Parpol-parpol bersaing satu sama lain, baik berdasarkan pertarungan ideologi, maupun kepentingan praktis-pragmatis, menumbuhkan korupsi dan ketidakstabilan pemerintahan. Kabinet dibentuk lalu dijatuhkan hanya dalam tempo sebulan atau setahun.

Era penyederhanaan parpol semasa rezim Orde Baru (1966-1998), ternyata tidak membawa perbaikan. Korupsi terus menggejala. Terutama di lingkungan para kroni dan sanak keluarga penguasa. Pengembalian sistem multipartai sejak reformasi 1998, hingga sekarang, malah menambah runyam suasana. Semakin banyak anggota parpol, bahkan pimpinan puncak parpol, serta anggota DPR, gubernur, bupati, walikota dan jajarannya terlibat korupsi. Suap sogok, komisi, fee, dana operasional, uang keamanan, dan sejenisnya, semakin merebak.

Mungkin kenyataan terselubung masa kini, melebihi apa yang dituturkan Mochtar Lubis dalam “Senja di Jakarta”.

Demikian pula, peristiwa yang diungkap Ramadhan K.H.dalam “Royan Revolusi”. Sebagian dari para pejuangan revolusi, tercebur ke kubangan perebutan keuntungan setelah kemerdekaan terwujud. Saling berlomba mencari peluang untuk memperoleh kekayaan secara mudah. Termasuk melalui jalan korupsi. Bukan benda berharga saja yang disabet. Malahan kain kafan sumbangan dari negeri sahabat, dipermainkan pula. Sehingga mendatangkan uang jutaan bagi para pemain yang tega memanfaatkan kain pembungkus mayat bernilai sadakah itu, untuk memuaskan hawa nafsu berkorupsi.

Sudah barang tentu, komoditas semacam gula pasir, minyak goreng, dan sejenisnya, tak luput dari incaran perkomisian dan perkorupsian.

Sedangkan dalam “Ladang Peminus”, Ramadhan mengungkap luka-liku korupsi dan koruptor yang menggerogoti sebuah perusahaan minyak bumi. Mulai dari penggunaan dana operasional untuk membiayai perjalanan dinas penuh kemewahaan, hingga penentuan kontrak berdasarkan besaran komisi keuntungan kepada para penentu kebijakan. Biar harga kontrak mahal dan tinggi, asal komisinya besar, itulah yang diloloskan.

Dikaitkan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, tentang ratusan desa fiktif penerima dana desa, yang diungkapkan media massa mainstream akhir 2019 lalu, karya-karya sastra tersebut terasa semakin aktual. Karena korupsi masih terus berlangsung dengan bernacam ragam cara

Korupsi selalu aktual dari zaman ke zaman. Bukan hanya melibatkan partai atau tokoh partai, namun juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai wasit pemilu, seperti kasus Wahyu Setiawan (KPU) yang diduga menerima suap dari Harun Masiku (caleg PDIP). [ ]

* Wartawan Senior