Pesantren (zaman dulu) tak pernah menolak siapa pun yang mau jadi santri atau murid, sekali pun ia datang tanpa bekal, tanpa siap memberikan uang bangunan dan iuran bulanan. Bahkan tanpa catatan kelahiran!

JAKARTA—Konon, ia terlahir dengan nama Radin, dan tetap menggunakan nama itu pada masa-masa muda, sebelum masuk pesantren di Jombang.

Sebuah sumber menyebutkan ia lahir pada 1835 di sebuah desa di Demak. Sebagaimana umumnya pribumi saat itu yang belum mengenal catatan, wajar bila ada pula yang menyebutnya lahir di Desa Loering, Karesidenan Semarang, dari keluarga petani miskin.

Pada usia awal ia sudah meninggalkan rumah, mengembara. Didorong tekad untuk belajar, sembari menemukan tempat bernaung dan makan, ia pun keluar-masuk pesantren. Memang, pesantrenlah saat itu tempat orang-orang menuntut ilmu secara ‘kaffah’—total, dalam arti ya belajar, ya hidup, ya cari makan, di situ-situ juga. Pesantren (zaman dulu) tak pernah menolak siapa pun yang mau jadi santri atau murid, sekali pun ia datang tanpa bekal, tanpa siap memberikan uang bangunan dan iuran bulanan. Bahkan tanpa catatan kelahiran!

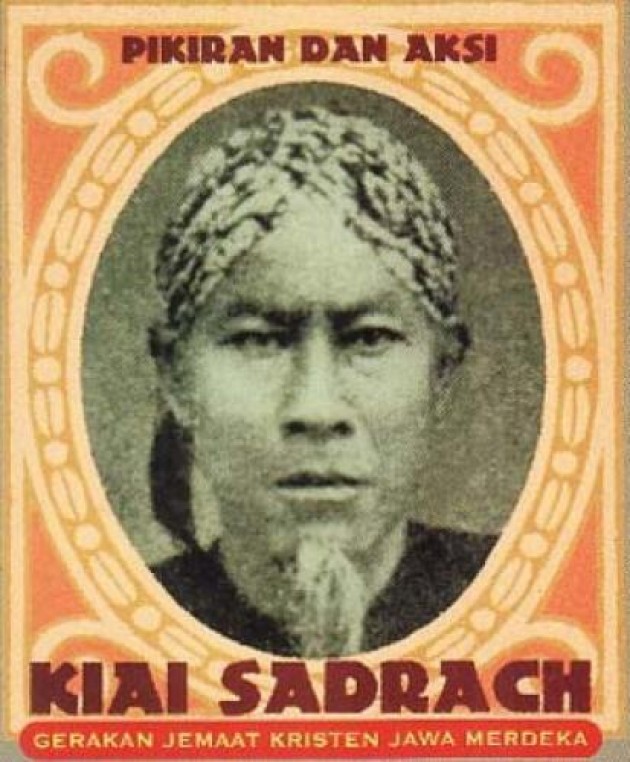

Seringkali hidup dari belas kasihan sesama, Radin muda beberapa kali dipungut oleh orang Belanda. Saat belajar di sebuah pesantren di Jombang, Radin menambahkan namanya menjadi Radin Abas, mungkin karena terpengaruh nama-nama Arab. Di kemudian hari ia menjadi seorang pengkhotbah, menarik pengikut di antara warga berbagai desa yang ia singgahi. Sejak itulah ia disebut kyai, lengkapnya Kyai Sadrach Surapranata.

Tak banyak, bahkan terlalu Sang Kyai meninggalkan barang warisan. Salah satu yang langka itu sebuah buku kecil setebal sekitar 200 halaman, disimpan ahli warisnya di Karangjoso, Purworejo. Buku itu ditulis tangan dalam aksara Arab (kemungkinan Arab pegon), berisi uraian tentang tasawuf, silsilah raja-raja Islam, transkripsi mistik dari nama Nabi Muhammad SAW (mengulas huruf-hurufnya yang mengandung banyak makna), dan dialog antara Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang mengenai kehidupan di alam kubur.

Siapa yang kita bicarakan, seorang kyai dari sebuah pesantren terkenal yang mengislamkan wilayah Jawa? Bukan. Sejatinya sejarah mengenal Kyai Sadrach sebagai seorang misionaris Kristen, pengabar Injil di sebagian pulau Jawa. Bukankah di Jawa ‘Kyai’ bisa diberikan kepada siapa pun, bahkan seekor kerbau bule?

Dalam posisinya ia dikenal sebagai Kyai Rasul Sadrach Surapranata, Sang Penggembala. Bersama Kyai Ibrahim Tunggul Wulung dan Kyai Kasan Mentaram, ketiganya dipandang sebagai tokoh-tokoh penting dalam kristenisasi di Jawa. Mengapa catatan-catatan tentang Sadrach sulit ditemukan, nampaknya berhubungan dengan seringnya Sang Kyai cekcok dengan para misionaris Belanda dan kelompok penginjil asing lainnya. Meski menjadi pendeta dari 1894 hingga akhir hayatnya (1924), Sadrach dikenal sebagai pendeta yang ‘mbalelo’ terhadap beberapa langkah misi Katolik maupun Zending Belanda.

Kisah pertemuan Radin alias Sadrach muda dengan kekristenan, tampaknya cukup panjang. Dalam perjalanannya berguru dari satu ke pesantren lain, Radin tak hanya bertemu banyak ustadz dan kyai. Ia juga pernah bertemu Kurmen alias Sis Kanoman, yang juga diangkatnya sebagai gurunya dalam ngelmu Jawa alias Kejawen.

Pun saat Radin Abas yang tak pernah senang lama di satu daerah itu berpindah ke Semarang. Di sana bertemu seorang penginjil bernama Hoezoo. Belakangan, Radin yang telah belajar ngaji Arab dan Kejawen itu belajar agama Kristen (kateketik) kepada Hoezoo. Pada sebuah sesi kelas, ia diperkenalkan dengan seorang senior, lelaki asal Jepara yang sudah menjadi Kristen, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Tersepona, Radin akhirnya berikrar menjadi pengikut Tunggul Wulung.

Tunggul Wulung dan Radin pun berangkat ke Batavia, tempat Radin kemudian dibaptis pada 14 April 1867, menjadi bagian dari Gereja Sion Batavia dari denominasi Hervormd. Dia berusia 26 tahun ketika dibaptis. Dari situ ia mendapatkan nama Kristennya, Sadrach. Sejak dibaptis, ia memiliki tugas menyampaikan brosur dan buku-buku Kristen di tempat tinggal sementaranya di Batavia.

Selama beberapa waktu Sadrach tinggal di Batavia, sebelum kemudian ditugaskan ke Semarang. Di sini ia kembali Tunggul Wulung yang telah mendirikan desa-desa Kristen seperti Banyuwoto, Tegalombo dan Bondo di Jepara. Sadrach kemudian diserahi kepemimpinan di Bondo karena Tunggul Wulung harus terus melakukan perjalanan demi meraih lebih banyak pengikut. Ketika Tunggul Wulung kembali ke Bondo, Sadrach, pada usia 35, berangkat ke Kediri dan kemudian ke Purworejo.

Di Purworejo, Sadrach bertemu dan diadopsi oleh seorang pendeta, Stevens-Philips, sekitar tahun 1869. Setahun kemudian ia pindah ke Karangjoso, 25 km selatan Purworejo. Keputusannya untuk meninggalkan Steven-Philips lebih pada kebiasaan saat itu untuk lebih mandiri dan percaya diri.

Sejak itulah para penginjil Jawa tidak melanjutkan kateketik dengan Steven-Philips, dan sebaliknya melakukannya dengan Kyai Sadrach. Namun hubungan antara Sadrach dan Stevens-Philips berlanjut karena Steven-Philips dianggap sebagai perantara dengan penguasa kolonial. Tak hanya itu, semua pengikut Sadrach pembaptisannya dilakukan Steven-Philips.

Sebagaimana sejarawan mendiang Merle Ricklefs pernah menyatakan bahwa ‘Jawa’ tak pernah ikhlas menerima Islam, demikian pula sikap Jawa terhadap Kristen. Kesuksesan Sadrach dalam Kristenisasi yang dilakukannya, tak lain juga melalui sinkretisme alias percampuran ajaran Kristen dengan ‘budaya’ Jawa. Tak hanya mencantumkan ‘Kyai’ di depan namanya, Sadrach juga mempergunakan sebanyak mungkin tradisi Jawa dalam menyukseskan agenda misi Kristenisasinya.

Hal itu sebenarnya tak hanya dilakukan Kyai Sadrach sebagai misionaris pribumi. Conrad Laurens Coolen, misionaris keturunan Rusia-Solo, meraih sukses dalam misi Kristenisasi juga dengan cara sinkretisme yang disebutnya ‘kontekstualisasi’. Coolen, misalnya, tak pernah ragu memakai jampi-jampi dan mantera dalam upayanya menarik minat orang Jawa.

Coolen bahkan dengan yakin memasukkan unsur kepercayaan dan keyakinan mistik Jawa pada teologi Kristen yang ia ajarkan. Misalnya, karena masyarakat Jawa yang agraris mempercayai keberadaan dan kasih sayang Dewi Sri, Coolen melakukan ritual dengan pertama-tama memohon kepada Dewi Sri, diakhiri dengan nama Yesus yang diajarkannya merupakan dewa yang lebih agung.

Akan halnya Sadrach, di antaranya menggunakan simbol-simbol Jawa sebagai metode pengajarannya. Misalnya sapu yang dibagikan kepada 80 pengikutnya, yang diartikan bahwa mereka harus bersatu dan dipersatukan Yesus.

Itulah sebabnya, tak jarang Sadrach dianggap sesat oleh kalangan misionaris Belanda. Meski lebih sukses merebut pengikut, Sadrach cenderung tak diakui dan ‘dicuekin’. Seringkali kalau kebetulan bertemu, Sadrach selalu terlibat perdebatan dengan mereka, para misionaris itu.

Seorang misionaris Belanda yang lama bertugas di Afrika Selatan, Lion-Cachet, misalnya, pada Desember 1891 di Purworejo membuat sebuah pernyataan keras. Di antara pernyataan itu ia menegaskan,” Demi kebesaran Tuhan dan keselamatan jiwa para umat, termasuk Sadrach, para misionaris harus memisahkan diri dari Sadrach yang telah meracuni lingkungan kerjanya dan menghidupkan suatu agama Kristen Jawa yang tidak memberi tempat yang seharusnya bagi Kristus…”.

Akhirnya perselisihan antara Sadrach dan kawan-kawan dengan Misi Belanda itu akhirnya memuncak. Sermentara Misi memutuskan hubungan, Sadrach pun berkeyakinan untuk tidak lagi berhubungan dengan misionaris Belanda. Sadrach yang selalau menganggapm diri sederajat dengan para misionaris Belanda itu dianggap bidat karena mengkristenkan orang Jawa dengan caranya sendiri, bukan dengan cara-cara baku orang Eropa.

Tetapi secara pengikut, Kyai Sadrach boleh menepuk dada. Pada 1898 pengikut Sadrach tercatat lebih dari 7.000 orang, meski menurun menjadi 2.735 orang pada 1907.

Senyampang tidur malam 14 November 1924, Sadrach meninggal. Sang Penggembala itu dimakamkan di Karangjoso, sekitar 2 km dari rumah yang ia tinggali. Di atas makamnya dibangun sebuah cungkup, dengan atap bertingkat tiga, khas Jawa.

Mungkin ia banyak dilupakan, sampai seorang Indonesianis asal Prancis, Claude Gulliot, menulis riwayat hidup dan perjuangannya. Buku itu berjudul ‘Kiai Sadrach, Riwayat Kristenisasi di Jawa’, terbitan Grafiti Pers tahun 1985 lalu. Gulliot yang tertarik menuliskan Kyai Sadrach itu pernah menjadi dosen bahasa Prancis di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, pada kurun 1973-1981. Mungkin perkenalannya dengan Sadrach di waktu-waktu itu yang membuatnya tertarik. Buku yang aslinya berjudul ‘L’Affaire Sadrach, Un Esai de Christianitation a Java au XIX e Siecle’, itu merupakan buku pertama yang meraih Prix Jeanne Cuisinier (1981), sebuah penghargaan dari Institut National des Languages et Civilisations Orientales, Paris. [ ]