Seolah bocah menikmati es batok bergula nira, Lodaya menjulurkan lidahnya panjang-panjang, menjilati darah dan otak itu dengan nikmat. Makhluk belang itu bahkan sempat menjilati darah yang terjatuh ke timbunan dedaunan busuk, seperti merasakan haus yang tak terpuaskan. Bau amis darah memenuhi udara.

Oleh : Darmawan Sepriyossa

Pengantar:

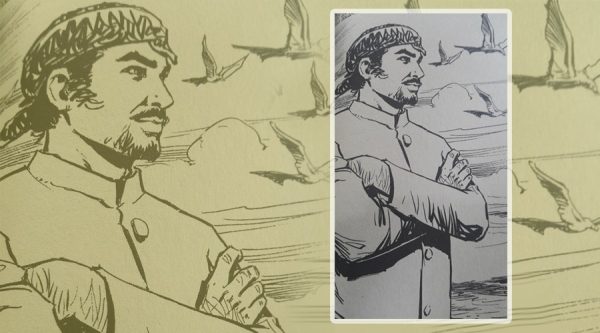

Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, ratusan tahun kemudian kerajaan-kerajaan taklukan di seluruh Nusantara bangkit memupuk kekuatan. Yang paling mencorong adalah Kerajaan Mataram, pengklaim pewaris kekuasaan Majapahit. Sementara kekuatan asing yakni Portugis, Belanda dan Inggris, mulai pula datang menancapkan kuku kekuasaan mereka. Masing-masing dengan kerakusan dan kekejamannya sendiri. Pada saat itu, di Tanah Sunda muncul kekuatan yang mencoba menolak penjajahan, dipimpin seorang bernama Dipati Ukur.—

Episode-8

Tak sanggup dilihat mata para prajurit pengawal, sebuah angin pukulan segera menghadang mata tombak tersebut. Saking kuatnya pukulan Ukur, arah tombak itu kini setengah terbalik, menuju rimbunan pepohonan di sisi kiri jalan yang dilalui rombongan.

“Bres!” terdengar bunyi tombak itu menembus sasaran lunak. Jerit kesakitan membahana dari arah itu. Ukur telah membunuh salah seorang penguntitnya. Lalu keluarlah seseorang dengan langkah satu dua. Dari lubang di dadanya yang tertombak, menyembur darah dengan deras.

“Gubrak!” Orang itu mati tersungkur jatuh dengan wajah lebih dulu mencium bumi, membuat tombak itu kini menembus punggungnya.

“Siap semua!” teriak Ukur. Di tangan kanannya kini tergenggam sebilah duhung[1], berkilat tertimpa cahaya matahari yang menerobos dedaunan hutan.

Benar saja, hanya kurang dari hitungan kelima, berlompatanlah dari kiri kanan jalan sekian banyak orang menghadang rombongan Ukur. Dua, empat, delapan, enam belas, dua puluh, empat puluh, seratus….Entah berapa kini mengepung rombongan bertujuh belas orang itu.

Sejauh mata memandang ke depan dan belakang, hanya ada para pengepung bercadar hitam dengan senjata lengkap di genggaman. Tak ada pernik apa pun yang membuat Ukur tahu siapa mereka. Hanya dari peralatan yang nyaris sama, Ukur tahu, ini bukanlah rombongan perampok. Para pengepung itu jauh lebih menyerupai sepasukan prajurit.

“Jangan turun dari kuda!” perintah Ukur keras. Yang paling ia kuatirkan adalah bila ada pengepungnya yang bersenjatakan jamparing dengan gondewa, alias para pemanah. Syukurlah, tak dilihatnya. Mungkin para pengepung itu berpikir di hutan lebih mungkin pertarungan akan terjadi dalam jarak pendek, sehingga panah dan busurnya hanya menjadi beban. Ada benarnya, tapi tetap saja salah. Toh para pemanah bisa bersembunyi dan mengambil kesempatan dari jauh manakala sasaran lengah.

Bersembunyi? Walah, mengapa tak terpikir ke sana? Mungkin saja para pemanah itu masih menyembunyikan diri, menunggu saat paling tepat.

“Awas, siapa tahu masih ada barisan pemanah di balik pepohonan,” teriak Ukur dalam bahasa Sunda.

“Hinggih!” Terdengar jawaban para prajurit.

Tak hendak menunggu diserang, tak ingin juga membuang-buang waktu percuma dengan basa-basi, Ukur segera menerjang para pengepung yang berada di dekatnya.

Terdengarlah sekian banyak jeritan melengking, diiringi tubuh-tubuh bertumbangan bermandi darah. Duhung Ukur telah menemukan tumbalnya. Duhung karuhun itu telah lebih dari 250 tahun puasa minum darah. Terakhir digunakan saat begalan nyawa di Tegal Bubat oleh Rakean Senapati Yudha Sutrajali, senapati agung Pajajaran yang tak lain adalah nenek buyut Ukur.

Si Sambrani, kuda yang ditunggangi Ukur melompat ke kanan, menghindari tusukan tombak yang nyata-nyata ditujukan kepada kuda itu, bukan Ukur. Maksud si penyerang tampak ingin membuat kuda itu tersungkur mati, hingga Ukur terjatuh dan gampang mereka habisi. Tetapi jelas terlihat mereka tak pernah melihat kuda tersebut dan penunggangnya mengamuk.

Para penyerang itu kini menyaksikan apa yang selama ini bahkan tak pernah sekali pun mereka pikirkan. Dengan tetap menempel di punggung Sambrani, Ukur menghabisi setiap lawannya di kanan-kiri. Saat seorang bertopeng berusaha mengincar paha Ukur dengan goloknya, sambaran duhung Ukur tak hanya membuat goloknya terpental entah kemana. Sabetan itu pun langsung memakan dada penyerangnya dengan arah menyilang, meninggalkan lobang memanjang yang kontan menyemprotkan darah segar.

“Wuaaaa!” teriak si korban, lalu tumbang menubruk bumi.

Kaki Ukur segera lepas dari sanggurdi manakala dilihatnya lawan yang datang dari sebelah kiri berusaha menusukkan mata tombak ke lambungnya. Kaki yang lepas dari sanggurdi memungkinkan Ukur lebih leluasa melakukan gerak giwar dengan cara menyentakkan badannya ke belakang.

“Sreet!”

Mata tombak itu luput mengenai sasaran. Lawan yang tampaknya sudah membayangkan usus Ukur terburai, kini kehilangan keseimbangan tertarik tenaganya sendiri ke depan. Untunglah ia tidak terjatuh, tertahan badan si Sambrani. Namun itu bukan berarti ia lepas dari bahaya. Kedua tangan terseret lontaran tombak yang menusuk angin membuat lehernya kosong tanpa pertahanan.

Segera Ukur menyabetkan duhungnya, membuat leher orang itu kutung tanpa kepala. Sejenak badan tanpa kepala itu masih bisa berdiri meski kian doyong. Kedua tangannya bertumpu pada tombak yang kini kuat tertancap ke tanah. Namun tak lama tubuh tanpa kepala yang sebelumnya menyemburkan darah ibarat air mancur itu oleng. Tak lama pun ambruk mencium bumi.

Ukur sekilas melihat sekeliling. Yang agak ganjil, para penyerang seolah memusatkan serangan pada dirinya. Benar bahwa Rangga Gempol pun tampak tengah menghadapi lawan-lawannya. Tetapi para penyerang bertopeng yang dihadapi Rangga Gempol kelihatan sekali menyerang setengah hati.

Pandangan Ukur yang terlatih melihat mereka hanya berusaha mengurung Rangga Gempol agar tak bisa memberikan bantuan kepadanya. Demikian pula yang terjadi pada para pengiring, meski untuk mereka para penyerang itu merangsek lebih serius dibanding perlakuan mereka kepada Rangga Gempol.

“Setan alas, ternyata memang hanya aku yang menjadi target pembunuhan,” Ukur membatin.

Tiba-tiba sebuah teriakan menyayat, mengalahkan bunyi benturan benda-benda tajam yang dari tadi terdengar. Ukur melihat seorang pengiring Rangga Gempol terkapar dengan usus terburai. Satu korban telah jatuh dari pihaknya.

Ia juga melihat Rangga Gempol terkesiap sejenak. Lalu dengan murka Pangeran Sumedang Larang yang baru saja kehilangan jabatan itu menyabet lawan di depannya hingga lehernya ngeplek, nyaris putus. Kini, selain bau dedaunan busuk, tempat itu perlahan meruapkan bau anyir. Bau darah.

Ukur bermaksud meloncat ke arah para pengiring, membantu mereka. Namun tampaknya maksudnya itu gampang terbaca musuh, karena segera saja sekian banyak penyerang bertopeng mengepungnya.

Dua orang melompat ke arah Ukur. Yang pertama bersenjatakan tombak yang terarah menuju jantung. Sementara yang kedua setelah dekat justru menjatuhkan diri, berguling dan membabat kaki Ukur dengan goloknya yang panjang.

“Saaat!”

“Hiaaat!”

“Heup ah!” teriak Ukur, meloncat dengan jurus Kidang Kancana, sambil menghantam batang tombak yang mengarah kepadanya. Tombak itu putus tersabet duhung, sementara serangan yang mengarah kakinya luput dengan lompatan itu. Masih berada di udara, kaki kanan Ukur segera melesak memakan dagu penyerangnya yang masih berguling di tanah. Orang itu tak lagi bergerak karena kaki Ukur segera membuat rahang si penyerang lepas dari sendinya. Ia mati saat itu juga.

Namun begitu kaki Ukur menjejak tanah, segera pula dua, tiga, lima musuh serentak menyerangnya. Ukur sadar, menjatuhkan berapa pun lawan tak akan membuat musuh yang terus berdatangan bak air bah ini berkurang. Sesekali saat melompat menghindar ia melihat sekian banyak musuhnya bersiap, seperti menunggu giliran menyerang. Itu yang membuat lawan-lawannya seperti terus mengalir menyerang, tak juga berkurang.

“Heaaat!” teriak Ukur, membabat dengan memutar duhungnya ke kiri dan kanan, memungkinkan lawan yang silap menjadi kaduhung alias terkena duhung[2]. Beberapa suara jeritan menandakan sekian jiwa itu pula kini telah melayang. Ukur melakukan hal itu berulang-ulang, ada sekitar tiga empat gerakan. Kini terbentuk jarak berupa area lingkaran beradius sekitar lima meter antara dirinya dengan para penyerangnya. Mereka masih diam. Bagaimana pun para penyerang itu manusia. Mereka punya rasa ngeri atau setidaknya tak datang kemari untuk mencari kematian percuma.

Dengan cepat Ukur menyarungkan duhung pada sarangkanya. Meski tetap berdiri tegak, Ukur segera bersedekap. Matanya tertutup, lalu segera membaca rajah pangemat.

Bismillahi rohmaanirrohiim….

Pun sapun dulur linuhung

Linuhung dangiang sihung

Sihung ahung kuku bengkung

Bengkung ngariung simana welang

Welang culang-caling tarang

Tarang kerung panon hurung

Hurung ngempur tanpa piruha

Piruha dangongna awak

Awak lempay buntut ngagebay

Ngagebay marengan gupay

Hiap bujang hiap lanjang

Cangreud pageuh tali gadang

Antara dia jeung kami

Papada asuhan Hyang

Pun sapun nya geura cunduk

Balungbang nya geura datang

Ahuuung…

Ahuuung…

Ahuuung…

Begitu selesai merapal mantera, Ukur segera membuka mata. Tak lama tercium bau pandan menguar begitu kuat. Burung-burung yang dari tadi berkicau tak mengacuhkan mereka yang bertarung memperebutkan nyawa, tiba-tiba diam. Kunyuk dan surili, juga oa dan berbagai jenis monyet yang sebelumnya saling menjerit seolah memberikan dukungan pada Ukur, kini diam. Sepi, simpe.

Bras…bras…terdengar langkah-langkah membelah semak. Tiba-tiba dari rumpun semak muncullah lodaya alias harimau belang begitu besarnya. Kira-kira sebesar kerbau jantan sedang kuat-kuatnya. Matanya tak hanya garang, tapi menyala merah memancarkan cahaya sendiri. Lodaya itu segera melompat ke dekat Ukur.

“Grrrrhhhh! Grrrrhhh!” Lodaya itu membuka mulut, memperlihatkan taring dan geliginya yang runcing tajam. Lalu dengan kemanjaan yang terlihat ganjil, ia menggosok-gosokkan punggungnya ke badan Ukur. Ukur membalas dengan membelai-belai bulu lodaya tersebut.

“Cik, Ki Dulur, bantu kami. Mereka ini orang-orang jahat yang hanya tahu membunuh sebagai bagian pekerjaan harian mereka. Terserah Ki Dulur mau apakan,” kata Ukur. Lodaya itu menggeram, seperti mengerti apa yang dimaui Ukur.

Kini Lodaya itu menghadap orang-orang yang mengepung Ukur. Ia bergerak melingkar-lingkar, menjaga Ukur dari berbagai arah. Tiba-tiba ia merunduk, laiknya meminta Ukur naik ke punggungnya. Ukur mengerti, segera melompat ke punggung Lodaya besar itu. Duduklah ia, seperti biasa menunggang Sambrani yang tadi ia gebah pergi, kuatir terkena sabetan golok-golok yang gelap mata.

Ukur kembali menghunus duhungnya, sementara kakinya ia rapatkan mencekik badan Lodaya karena tak ada sanggurdi yang bisa ia andalkan. Lalu dengan auman keras dan panjang, Lodaya itu menerkam musuh-musuh di depan.

Lodaya itu menerkam mengiringi aumannya yang seram, membuat beberapa penyerang di depannya terkesima tak mampu bergerak. Saat itulah mereka menjadi tumbal cakaran si Lodaya. Tak cukup membelah dada musuh dengan cakarnya yang tajam, Lodaya itu juga mengerkah kepala orang-orang yang berada di dekatnya.

“Krauk!

Krauk!” bunyi geligi Lodaya itu menembus batok kepala. Darah membual keluar

bercampur otak yang ikut terburai. Seolah bocah menikmati es batok bergula

nira, Lodaya menjulurkan lidahnya panjang-panjang, menjilati darah dan otak itu

dengan nikmat. Makhluk belang itu bahkan sempat menjilati darah yang terjatuh

ke timbunan dedaunan busuk, seperti merasakan haus yang tak terpuaskan. Bau

amis darah memenuhi udara. [bersambung]

[1] Keris lurus tanpa elukan. Berbeda dengan di masyarakat Dayak, di mana Duhung adalah senjata semacam tombak.

[2] He he he…