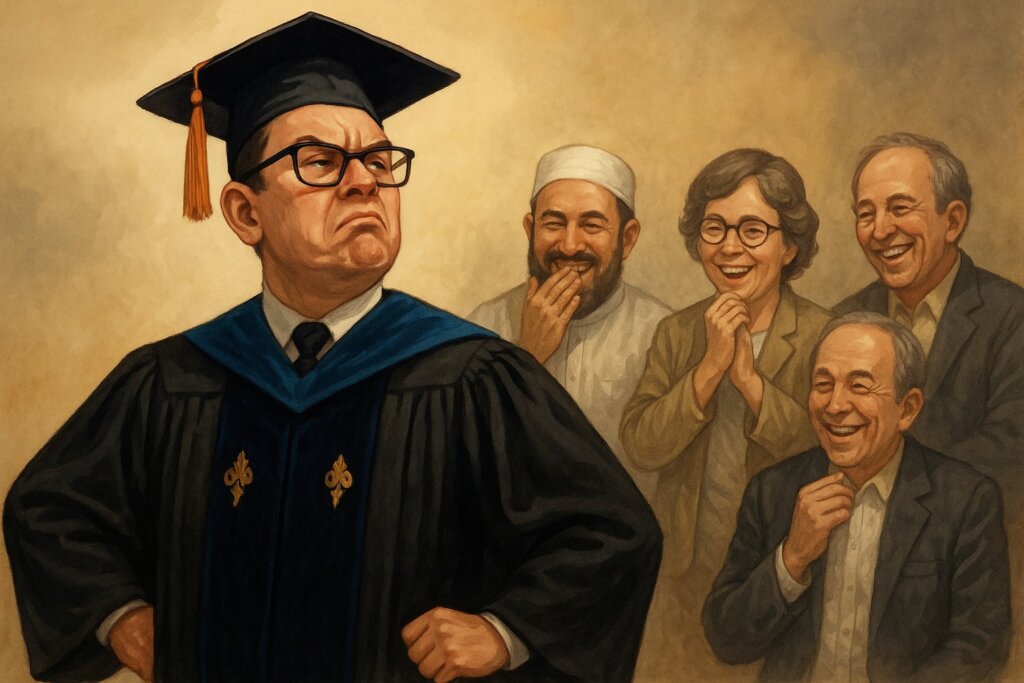

Hari ini, adab sering kali tersisih oleh semangat mengejar prestasi akademik. Kita mendapati orang berilmu yang fasih bicara tentang moral, tetapi mudah meremehkan, menyudutkan, atau bahkan menjatuhkan sesamanya. Kita menyaksikan diskusi ilmiah berubah menjadi ajang adu ego, bukan ladang pertukaran hikmah. Dalam dunia digital, lebih menyedihkan lagi, banyak yang menggunakan ilmunya untuk membenarkan arogansi atau menyerang orang lain secara verbal. Bukankah ilmu seharusnya mendidik, bukan merusak?

Oleh : Iswadi*

JERNIH—Di zaman ini, ilmu berkembang begitu pesat. Teknologi menjulang, kecanggihan informasi melesat, dan dunia seakan tak pernah tidur dalam memburu kemajuan. Universitas dibanjiri gelar, seminar tak henti menyampaikan teori, dan generasi muda tumbuh dengan akses ilmu tanpa batas.

Namun, di tengah gemerlap pencapaian ini, satu hal yang kian hari terasa makin samar: adab. Ia seperti cahaya yang meredup di tengah kilauan terang ilmu pengetahuan.

Adab, dalam pengertian yang paling hakiki, bukan sekadar sopan santun atau etika sosial. Ia adalah landasan spiritual dan moral yang menuntun manusia untuk menggunakan ilmunya secara bijak, rendah hati, dan bertanggung jawab. Dalam tradisi keilmuan Islam, adab bahkan diposisikan lebih tinggi dari ilmu itu sendiri. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy yang datang kepadanya untuk belajar, “Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu.”

Namun hari ini, adab sering kali tersisih oleh semangat mengejar prestasi akademik. Kita mendapati orang berilmu yang fasih bicara tentang moral, tetapi mudah meremehkan, menyudutkan, atau bahkan menjatuhkan sesamanya. Kita menyaksikan diskusi ilmiah berubah menjadi ajang adu ego, bukan ladang pertukaran hikmah. Dalam dunia digital, lebih menyedihkan lagi, banyak yang menggunakan ilmunya untuk membenarkan arogansi atau menyerang orang lain secara verbal. Bukankah ilmu seharusnya mendidik, bukan merusak?

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menghadirkan kembali adab dalam dunia pendidikan dan kehidupan sosial kita. Adab bukan pelengkap, melainkan fondasi. Ia membentuk karakter, menghaluskan perilaku, dan mengarahkan ilmu agar tak menyimpang dari tujuan kemanusiaan.

Ilmu tanpa adab bisa menyesatkan. Ia bisa menjadi senjata tajam yang melukai, bukannya menyembuhkan. Bahkan, sejarah telah mencatat betapa kecanggihan ilmu bisa menjadi bumerang bila tak dibarengi adab lihat saja bagaimana ilmu digunakan untuk menciptakan alat pemusnah massal, membangun sistem eksploitasi, atau menyebar propaganda kebencian.

Mencari adab di tengah lautan ilmu adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesadaran dan ketulusan. Bukan perkara mudah, apalagi di era yang mengagungkan kecepatan, efisiensi, dan hasil instan. Tapi justru karena itulah adab menjadi sangat penting sebagai penyeimbang, pengendali, sekaligus penjaga agar ilmu tetap bermuara pada kemaslahatan.

Lantas, bagaimana kita bisa memulainya? Pertama, kita perlu menanamkan dalam diri dan lingkungan pendidikan bahwa tujuan menuntut ilmu bukan sekadar untuk meraih status atau materi, tetapi untuk memperbaiki diri dan memberi manfaat bagi orang lain. Ilmu adalah amanah, bukan alat pamer. Menuntut ilmu harus disertai niat yang lurus, hati yang bersih, dan akhlak yang terjaga.

Kedua, peran guru sangat vital. Guru bukan hanya penyampai materi, tetapi teladan adab. Dalam tradisi klasik, murid bukan hanya menghormati ilmu sang guru, tetapi juga meneladani kepribadiannya. Guru yang berilmu namun tak beradab akan mencetak murid yang kehilangan arah. Maka, menjadi pendidik berarti juga menjadi penjaga nilai, bukan sekadar pengajar teknis.

Ketiga, perlu ada upaya sistematis untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum. Ini bukan sekadar pelajaran formal tentang etika, tapi juga praktik nyata dalam interaksi sehari-hari. Misalnya, bagaimana siswa diajarkan untuk mendengarkan pendapat berbeda dengan hormat, bersikap rendah hati meskipun pintar, dan menghargai waktu serta proses belajar.

Keempat, keluarga sebagai madrasah pertama juga memiliki tanggung jawab besar. Anak-anak harus tumbuh dalam suasana yang mengajarkan nilai nilai adab: menghormati orang tua dan guru, berkata jujur, menjaga lisan, dan bersikap santun meski berbeda pendapat. Teknologi boleh canggih, informasi boleh deras, tapi adab hanya bisa tumbuh lewat keteladanan dan kedekatan.

Akhirnya, kita semua, apa pun latar belakang kita, adalah bagian dari ekosistem ilmu dan adab. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang tak hanya cerdas, tapi juga berakhlak. Orang yang bukan hanya tahu banyak, tapi juga tahu diri. Orang yang tak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga sadar akan tanggung jawab sosial dan spiritualnya. Dunia kita terlalu sempit untuk ego yang besar, tapi cukup luas bagi hati yang lapang dan pikiran yang bijak.

Ilmu adalah cahaya, tapi cahaya itu bisa menyilaukan jika tidak dikendalikan oleh adab. Mungkin kini saatnya kita bertanya kembali: untuk apa kita menuntut ilmu, dan apa yang telah kita perbuat dengannya? Sebab, kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak yang ia tahu, tetapi seberapa dalam ia memahami, merendah, dan bermanfaat bagi sesama.

Mencari adab di tengah lautan ilmu bukan tugas mudah. Tapi ia adalah panggilan nurani yang tak bisa diabaikan. Jika kita ingin generasi yang bukan hanya cerdas, tapi juga bijaksana, maka kita harus mulai menyalakan kembali pelita adab sekecil apa pun cahaya itu, ia akan menuntun kita pada ilmu yang benar benar menerangi. []

* Dr. Iswadi, M.Pd. Dosen Universitas Esa Unggul Jakarta