Secara gampang, sebutlah arti terma yang terbentuk secara etimologis dari kata Arab “bahlul” (bodoh) dengan kata Yunani “kratein” itu dengan kekuasaan kaum pandir atau kekuasaan yang dipegang orang-orang bodoh. Manakala kekuasaan dipegang kalangan pandir sendiri, tampaknya common sense kita pun sudah menengarai adanya kesalahan dalam kondisi tersebut. Tetapi dalam bahlutokrasi, destruksinya lebih ngeri lagi karena kalangan kaum pandir yang menguasai negara itu kemudian terus berupaya membodohi warga, dalam upaya untuk melestarikan kekuasaan yang telah dipegangnya.

Oleh : Darmawan Sepriyossa

JERNIH–“…dengan nation and character building kita diatur dan dipengaruhi para buzzer… saya kira hancur negeri ini,”kata politisi cum tokoh pers, Surya Paloh, dalam sebuah video yang beredar di hari-hari terakhir ini. Kekesalan, sekaligus kuatir yang sangat, mewarnai gestur dan mimik wajah Surya saat mengatakan hal itu.

Saya kira kekesalan Surya, begitu pula rasa gentarnya akan nasib negeri ini ke depan dihubungkan dengan keberadaan para buzzer, sangatlah wajar dan masuk akal. Buka saja laman-laman online kita, entah medsos atau pun situs berita biasa, kita akan lebih mudah menemukan betapa kohesi sosial kita telah retak di mana-mana. Dan para buzzer punya peran yang signifikan, kalau tak boleh disebut luar biasa pada keretakan dan rompalnya kohesi sosial di antara warga masyarakat itu.

Buzzer-lah, tampaknya, yang harus disalahkan dengan terjaganya keretakan sosial dan terbelahnya bangsa dari Pemilu 2014 hingga hari ini. Alih-alih seharusnya reda dan menyatu begitu Pemilu usai dan menemukan hasilnya sebagai milik bersama, warga masyarakat kita sampai hari ini masih saja melihat diri dan liyannya dengan sebutan berhadapan diametral antara “cebong” dan “kampret”. Begitu gampang satu pihak menyebut yang lain “kadrun”, tanpa berpikir sedikit pun bahwa labelisasi seringkali hanya lenyap dengan cara mati. Contohnya tak susah kita temukan di keseharian negeri ini: cap PKI!

Namun, meski buzzer sendiri sudah merupakan persoalan, yang lebih parah dan terjadi di sini manakala fenomena buzzer itu bertemu, berkelindan dan kemudian bersimbiosis mutualisme dalam artinya yang paling negatif dengan kondisi bahlutokrasi. Makhluk apalagi itu?

Secara gampang, sebutlah arti terma yang terbentuk secara etimologis dari kata Arab “bahlul” (bodoh) dengan kata Yunani “kratein” itu dengan kekuasaan kaum pandir atau kekuasaan yang dipegang orang-orang bodoh. Manakala kekuasaan dipegang kalangan pandir sendiri, tampaknya common sense kita pun sudah menengarai adanya kesalahan dalam kondisi tersebut. Tetapi dalam bahlutokrasi, destruksinya lebih ngeri lagi karema kalangan kaum pandir yang menguasai negara itu kemudian terus berupaya membodohi warga, dalam upaya untuk melestarikan kekuasaan yang telah dipegangnya.

Pemerintah Amerika Serikat di bawah presidensi Donald Trump bisa menjadi contoh paling valid dari bahlutokrasi. Berdasarkan pengamatan The Washington Post, selama masa jabatannya hingga November 2018, Donald Trump telah menyampaikan tak kurang dari 6.420 kali kebohongan. Artinya, bagi Trump berbohong sudah tak lagi menjadi tabu dan terlarang. Ia melakukannya. Dan sebagaimana pemeo yang dipercaya masyarakat kita, sekali orang berbohong, ia harus mempersiapkan kebohongan lain untuk menjaganya. Begitu pun Trump, tampaknya. Kian hari, ia semakin enteng untuk melakukan dusta. Boleh jadi pula, ia sendiri lama-lama tak lagi bisa membedakan mana dusta dan mana kebenaran ucapannya. Apalagi manakala dirinya dikelilingi orang-orang haus kuasa yang laksana lintah, terus berupaya menempel dengan cara apa pun, asal bisa ikut menghisap kenikmatan kekuasaan.

Apakah bahlutokrasi telah menjangkiti negeri ini? Semoga saja tidak. Namun Indonesia pun memiliki persoalannya sendiri dalam urusan ini, yakni berkelindan eratnya para buzzer dengan penguasa yang tengah memegah amanah publik. Ada kesan kuat selama ini bahwa para buzzer itu seolah mendapatkan perlindungan, restu dan bahkan bayaran dari kekuasaan. Setidaknya, kecurigaan public itu mencuat dihubungkan dengan para buzzer yang seolah kebal hukum.

Yang lain, kalau pun bukan bukti, paling tidak pada 25 Mei 2018 lalu beredar cuitan dari akun Twitter Nadirsyah Hosen, Khazanah GNH (@nadirsyahhosen_official). Gus Nadir diketahui public sebagai elit organisasi keagamaan tertentu dan pendukung berat Jokowi. Saat itu akun tersebut mencuit: “Its just a game. Pemerintah akhirnya mengikuti metode Banser. Utk menghadapi mrk yg mendadak jadi Ustad tanpa kualifikasi yg jelas, diciptakanlah sosok Abu Janda. Cukup Abu Janda yg ngadepin mereka, gak usah para Kiai.

Skr utk ngadepin fadli dan fahri, dipakailah Ngabalin 😊”

Dari efek negatifnya yang sangat terasa, tampaknya hanya kekuasaan yang bahlul saja yang tega meracuni masa depan bangsa sendiri. Hanya kaum pandir yang rela hati menggadaikan masa depan anak-anaknya—baik dalam makna harfiah atau pun konotatif—dengan mengijinkan para buzzer merusak tak hanya kohesi social di masyarakat, melainkan sampai menghinakan karakter bangsanya sendiri.

Menilik tokoh yang erat terkait dan malahan bisa menjadi ikon fenomena buzzer ini, saya sendiri cenderung menyebut fenomena buzzerisme di Indonesia sebagai Kunthadiisme. Jangan gampang curiga dan berulat hati, terma ini netral saja adanya. Persoalannya, jika mungkin terasa sinis, pastilah itu semata tafsir pembaca. Bukankah seperti dikatakan filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche, segala sesuatu yang muncul dari teks (atau juga lisan) hanyalah tafsir? “Fakta tak pernah ada,”kata Nietzsche. “Hanya tafsir yang ada.” Hampir identic dengan pernyataan Jacques Derrida,”There is nothing outside of the text. Tidak ada apa pun di luar teks.” Segala pendapat atau pandangan yang dikemukakan di luar teks itu sendiri berarti hanya tafsiran.

Kunthadiisme bagi saya hanyalah penanda sebuah era, trade-mark satu mangsa dalam rentang sejarah Indonesia. Bila cuitan Eko Kunthadi itu mungkin kebanyakan memang (bertujuan) menghina, sebutan Kuntadhiisme sama sekali tidak. Tidak sinis, tidak menghina, apa lagi sarkastis. Hanya semacam identifikasi yang lebih khas dan lokal dari buzzerisme yang menjadi gejala global. Kalau kemudian terjadi gejala peyorasi di sana, sekali lagi, yang muncul kemudian adalah tafsir.

Barangkali pemikiran filsuf dan ahli Semiotika Prancis, Roland Barthes, bisa sedikit membantu untuk menjelaskan istilah Kunthadiisme ini. Barthes menyatakan bahwa ketika penulis menuliskan sebuah teks, maka dengan sendirinya penulis itu sudah terputus atau tidak terkait dengan teks yang dibuatnya. Selebihnya, posisi penulis tidak lebih penting dari teks yang dihasilkanya. Gagasan yang dilontarkan Barthes pada 1968 itu seolah ingin mengatakan, ketika penulis menuliskan karyanya, sebenarnya ia sendiri telah mati dan terpisah dari teksnya. Teks tersebut sudah bukan miliknya lagi. Sekarang, yang berkuasa adalah pembaca. Demikian pula dengan Kunthadiisme.

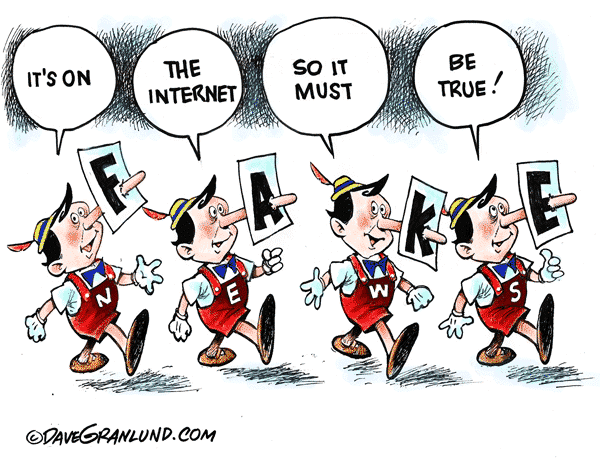

Seperti dikatakan Steve Tesich, dramawan keturunan Serbia-Amerika dalam esainya di harian ‘The Nation’ (1992), yang juga menandai penamaannya, kita kini hidup di era post-truth. Kehidupan penuh serbuan informasi yang ditandai dengan maraknya upaya me(per)mainkan opini publik dengan mengenyampingkan, bahkan mendegradasi fakta dan data objektif. Ketika publik kewalahan, tak mampu lagi memilah mana yang benar dan mana kebohongan. Fakta telah bercampur padu dengan opini, kebenaran dan kebohongan sudah melekat tanpa jarak, karena tak jarang sebuah fakta dicoba diperkuat dengan informasi bohong. Berita diputarbalikkan, diberi kerangka sesuai kepentingan.

Tapi bahkan di era post-truth, kehidupan bisa dibuat lebih ajeg dengan mengurangi sebanyak mungkin kebohogan dan pembohongan. Dan itu tampak erat terkait dengan goodwill pemerintah. Lihat saja Amerika pasca-Trump saat ini. Meski belum ada penelitian yang menghasilkan data detil dan resmi, kebohongan sudah mulai tak punya tempat di pemerintah AS saat ini. Setidaknya, tidak semengerikan di era Trump dulu.

Dengan pengguna Facebook yang pada tahun 2018 saja telah mencapai 130 juta alias keempat di dunia setelah India, AS dan Brasil menurut data Wearesocial, niat baik dan aksi nyata pemerintah bisa menandai baik-buruknya tingkat hoaks di dunia internet kita ke depan. Apalagi, dengan penggunaan sosmed lain, Twitter, potensi baik-buruk dunia maya kita begitu besar. Hasil riset Semiocast, sebuah lembaga independen yang berpusat di Paris, menyatakan bahwa kicauan akun Twitter di Jakarta tercatat paling padat, jauh melebihi kepadatan kicauan di Tokyo dan New York. Bila dipakai untuk kemaslahatan, itu adalah kekuatan yang dahsyat. Tentu saja pemerintah bisa berperan signifikan untuk membawa kemampuan itu ke arah yang positif dan menguntungkan.

Semua bisa dimulai dengan memutus hubungan dengan dunia Kunthadiisme. Harusnya itu bisa. Sebab hingga hari ini, dalam catatan balance sheet publik, yang dicatatkan isme itu tak lain hanya catatan kerugian. [ ]