Oleh : Atal Sembiring Depari*

Dalam menghadapi pandemi virus corona alias Covid-19, sabar adalah keharusan yang mutlak ada. Bukan semata agar kita semua mampu melawan kebosanan selama stay at home, namun terutama sabar untuk melawan rasa jengkel, gemas yang tak jarang memuncak saat menyaksikan banyak hal ganjil berseliweran di depan mata.

Terutama kalau kita rajin membaca, atau memirsa berita. Seorang teman bilang, terlalu mencermati berita tv dan situs online, dikombinaskan dengan memelototi medsos, sangat mungkin membuat kita merasa negeri ini seolah berjalan tanpa kendali kepemimpinan. Sesuatu yang di masa lalu sering dicibir publik sebagai kepemimpinan auto-pilot.

Dia lihat, merajalelanya pandemi tak lantas membuat rakyat merasakan ada konsolidasi di elit pemerintah, yang membuat birokrasi menjadi lebih bijaksana. Yang ada, di antara elit pemerintah justru masih saja saling bersilang kata, mengikuti hobi baru rakyat sejak media sosial merebak.

Misalnya, isu terangkat saat seorang menteri mengatakan ‘A’. Lalu, tak ingin hanya mengamini koleganya, menteri lain menambahi wacana dengan pernyataan berbeda, bahkan berlawanan diametral. Lebih ambyar, tak jarang antarsesama mereka itu saling meniadakan dan berbantahan. Manakala seorang kepala daerah A, dalam upaya menumpas penyebaran covid, melarang pengemudi ojek online mengambil penumpang untuk memastikan physical distancing, seorang menteri menganulasi beleid tersebut dan memberikan izin ‘ojol’ mengambil penumpang. Meski belakangan hal itu di’luruskan’ Ketua Gugus Tugas Covid-19, toh sisi buruknya telah dicatat publik: tak ada keserasian di antara para elit, bahkan untuk urusan segawat pandemi.

Apa lagi di tengah pandemic pun ada beberapa penumpang gelap di elit yang tega ambil kesempatan dalam kesempitan. Saya tak ingin membahas hal ini, menyebutkannya pun tidak, karena terlalu menyolok mata dan sudah dibicarakan seluruh media massa.

Wajar bila rakyat terpikir, kok bisa-bisanya kita, warga negara modern ini lupa bahwa wacana kenegaraan seharusnya sebuah orkestrasi yang harmoni. Lumrah bila ujung-ujungnya mereka pun mempertanyakan keberadaan konduktor. Untuk semua itulah, kesabaran kita itu mutlak ada.

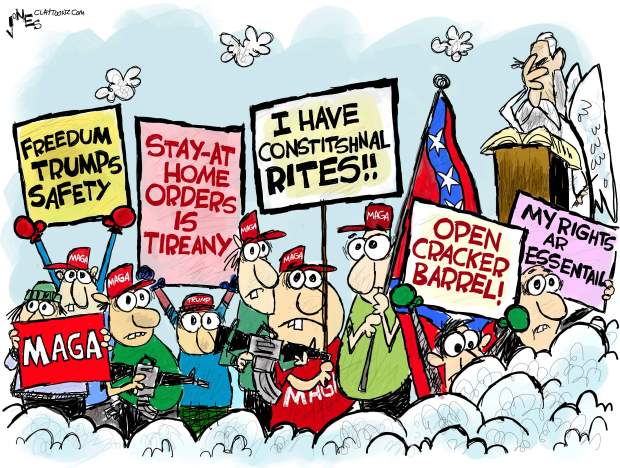

Kesabaran juga harus kita siapkan untuk hal kedua yang wabil khusus sering kita lihat di medsos. Ada kalangan yang terus mempersoalkan mengapa mereka dilarang shalat berjamaah, shalat Jumat–dan kini taraweh, di masjid. Sementara, kata mereka, toh banyak toko dan resto dibiarkan buka. Persis seperti orang-orang Konservatif di AS yang bilang,”Mengapa toko minuman keras dan kelontong buka, sementara gereja harus ditutup?” Untung saja di sini tak se-advance tingkat kepekokan rakyat AS, yang sampai demo turun ke jalan, menganggap pandemic covid-19 adalah hoaks.

Kalangan yang ada di seluruh dunia itu bahkan membuat Urban Dictionary menengarai mereka sebagai ‘Covidiot’ dan menyusun definisi sebagai:

–Someone who ignores the warnings regarding public health or safety.

–A person who hoards goods, denying them from their neighbors.

Mungkin bisa kita menambahkan “Public officials who underestimate the global pandemic, the number of victims or its spread”, sebagaimana yang kita sehari-hari.

Jelas, para Covidiot yang hingga kini masih relatif bebas berkeliaran itu memang memusingkan. Padahal ultimum remedium (sanksi pidana pamungkas) untuk mereka bisa pidana penjara dan denda, sesuai UU Karantina Kesehatan.

Problemnya, menyalahkan mereka 100 persen pun susah, mengingat lemahnya sistem jaring pengaman sosial kita saat ini. Terlalu banyak kalangan yang bisa berargumen: pilihannya hanya keluar rumah atau mati kelaparan, terutama para pekerja yang dibayar harian. Sementara kita tahu, semakin longgar kita menerapkan aturan pembatasan sosial, jaga jarak dst, kian besar peluang virus berkembang meluas. Artinya, harapan virus musnah jadi kian jauh, dan semakin lama pula kita harus diam terkurung di rumah.

Ketegasan jelas menjadi syarat utama yang harus dimiliki para pemimpin di berbagai tingkatan, saat ini. Tanpa itu, juga tanpa kejujuran untuk membuka persoalan secara transparan agar setiap warga bisa tepat mengambil langkah, upaya kita melawan pandemi ini bisa berujung nyaris sia-sia. Kata ‘nyaris’ pun sebenarnya tambahan eufimistik, semata keyakinan bahwa tak pernah ada upaya manusia yang sia-sia.

Tanpa transparansi, para Covidiot akan tetap berkeliaran dengan perasaan kebal. Mereka hanya menyaksikan di layar tv bagaimana para korban Covid dibungkus plastik dan dikuburkan, nyaris tanpa upacara pemakaman yang layak. Mereka merasa hal itu jauh dari dirinya, hingga timbul delusi kuat bahwa virus laknat itu tak mungkin menular ke mereka.

Tentang trust, tulisan di majalah ‘Forbes’ baru-baru ini, yakni “What Do Countries With The Best Coronavirus Responses Have in Common? Women Leaders ”, menerangkan efektivitas hal itu. Ada banyak pemimpin negara yang diakui majalah itu sebagai pemimpin hebat di era covid, seperti Angela Merkel, Tsang Ing-Wen, hingga Erna Solberg. Ada kesamaan dalam cara para pemimpin itu memakai pendekatan melawan Covid-19: truth. Mereka semua menyampai kebenaran berita, membuat langkah yang dianggap perlu dan menyebarkan empati. Itu yang kemudian membangun trust di antara para pemimpin tersebut dengan rakyatnya.

Tapi itu tak berarti saya menyesali yang telah terjadi di negeri ini. Tak ada yang harus disesali dalam hidup. Yang paling pasti: harus disabari. [ ]

*Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat