Pengantar:

Di bawah ini adalah tulisan lama, terbit pada sekitar kejayaan media cetak harian, koran. Isinya tentang orang-orang yang mendahului kita pulang ke asal, ke Tanah yang Kekal, Kampung Akhirat. Sebagaimana kelaziman eranya, terbit sehari kemudian. Tak ada niat lain kecuali mungkin bisa berguna untuk mengenang saat-saat itu, atau meneladani jejak-jejak yang telah mereka tapak. Redaksi.

Oleh : Darmawan Sepriyossa

“Menghidupi hidup menghayati hati

Angin merunduk memeluk bumi

Kecup hidup sampai mati..”–(“Catatan”, puisi penyair Sabar Anantaguna)

JERNIH–Pak Achdiat, saya sengaja mengawali surat ini dengan puisi Anantaguna. Aki—bagaimana bila saya menyapa dengan ini?– tahu, dia seorang sastrawan yang aktif di Lekra, lembaga yang tangan Aki turut melahirkannya. Tentu saja, Aki tak perlu bilang bahwa sejak 17 Agustus 1950 pun telah memutuskan hubungan dengan lembaga itu. Wajar bila Aki yang saat itu tengah berada di Eropa merasa kecewa. Teman-teman, AS Darta dkk, menguarkan deklarasi bahwa sastrawan-sastrawan Lekra otomatis onderbouw PKI.

“Saya tentu saja kaget,” kata Aki dalam sebuah wawancara di awal milenium ini. “Kalau kawan-kawan sekereta api mau menuju Moskow atau Peking, saya tak akan bersama mereka. Lebih baik meloncat saja, turun di Jakarta.”

Itu pula barangkali, Aki, yang membuat sisi ke-Lekra-an Aki jarang disentuh, bahkan oleh pemerintah yang waktu itu begitu berkuasa penuh. Apalagi kepergian Aki ke Australia untuk mengajar pun terjadi jauh sebelum maha petaka 1965 itu datang dengan gemuruh. Selanjutnya, Ki, generasi saya hanya bisa menggumam nama lembaga itu dalam diskusi diam-diam. Institusi itu dibuat begitu kumuh, wajar bila jarang orang mau menyentuh.

Yang kedua, karena saya melihat hidup kemudian begitu Aki nikmati. Begitu dihayati. Kecintaan Aki akan hidup itu tak hanya tergambar pada saat-saat darah Aki masih kerap menggelegak dipanaskan bara usia muda. Kami tahu, Akilah editor “Polemik Kebudayaan”, catatan yang memuat pergulatan besar pemikiran antara Sanusi Pane dkk yang Timur, dan Sutan Takdir dan teman-teman yang Barat. Sementara sebagai moderator, Aki yang harusnya berdiri di tengah, menyatakan apa yang pada 1980-an lantang dikemukakan para aktivis masjid,” La syarkiyah, la gharbiyah. Kami tak condong ke Timur, juga mengapa harus menghamba Barat?” Catatan itu, Ki, juga pandanganmu saat itu, sangat banyak mengilhami orang tua kami.

Karena hidup pun penuh pertanyaan dan keraguan, Ki, maka bukankah menyadari keragu-raguan adalah hidup itu sendiri? Itukah yang Aki coba hidupkan dengan menuliskan “Atheis”, novel yang hingga kini masih terus dimamah biak di kampus-kampus sastra, dihafalkan anak-anak SMA dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia?

Di usia SMA itu saya hanya terperangah. Mendengar guru saya bicara bahwa novel Aki itu menerobos kebiasaan, keluar dari garis besar novel-novel pada zamannya. Aki melompat dari tema adat kebiasaan. Meninggalkan tema serupa kawin paksa, atau tentang adat kampung yang mengungkung. Tidak juga bicara persamaan hak wanita. Aki, ujar guru saya itu dengan kata-kata yang dipelankan untuk mengundang perhatian, langsung masuk ke dalam, membicarakan jiwa manusia dan hubungannya dengan ajaran. “Ini novel psikologis,” kata dia waktu itu. Saya, bocah kampung saat itu, hanya terlongong bengong.

Tetapi memang lontaran pendapat pun harus sesuai zamannya. Kita tahu, ketidaksiapan masyarakat untuk menerima karya itu membuat Aki terpepetkan di tengah-tengah. Penggambaran Hasan, tokoh utama yang ambigu, terombang-ambingkan pemikiran theis dan atheis, dianggap sebagian kalangan saat itu sebagai upaya Aki memengaruhi pikiran publik. Lalu sebagian mereka menuding Aki memang ateis, sementara para aktivis PKI justru mencibirmu sebagai orang setengah hati, medioker.

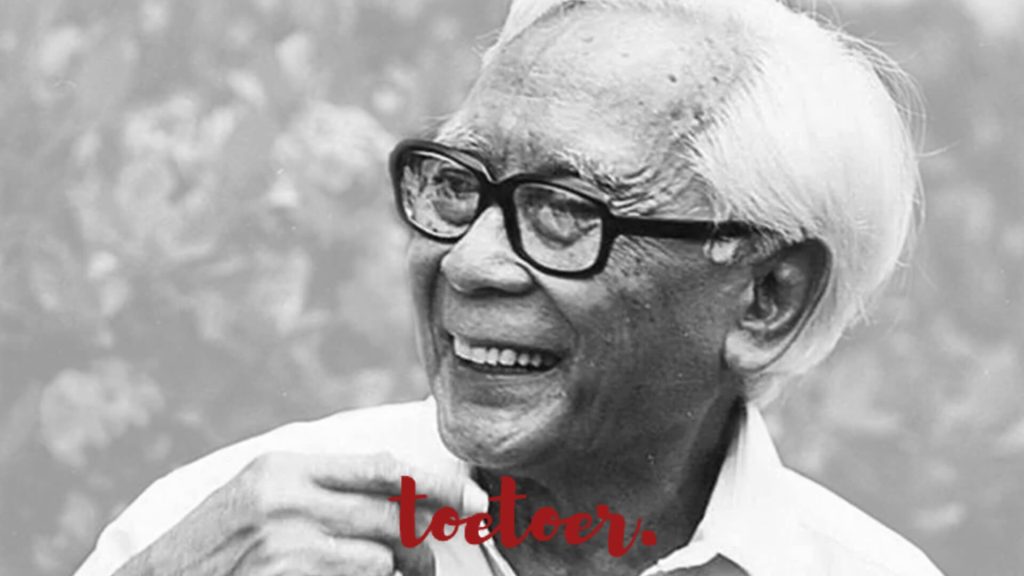

Untunglah, kami semua masih bisa mendengar jawaban tentang itu, langsung dari mulutmu. Aki datang ke Indonesia 2004 lalu, dengan rambut perak dan langkah cenderung lemah. Wajar saja, saat itu usia Aki telah menapak 94. “Saya justru menantang ateisme saat 1949 dulu. Kini yang saya tantang adalah sekularisme,” katamu. Ada paradoks karena suaramu masih menyisakan kegagahan era 1960-an dulu. Dan kami layak sedikit tersipu. Lihatlah, pada usia itu kau masih setia menulis dan menerbitkan buku. “Manifesto Kalifatullah”, itu buku terakhir yang lahir dari tanganmu.

Sepengetahuan kami, itulah kedatangan terakhirmu ke negeri yang masih kau sebut Tanah Air ini, Ki. Meski saat itu pun Aki memberitahu, di Australia Aki dan istri bahkan telah membeli tanah pekuburan. Sepetak tanah untuk tempat berpulang. “Entahlah, sampai saat ini saya tidak pernah menjadi warga negara Australia,” kata Aki, saat itu. Tetapi kalau pun itu terjadi, yakinlah, tak ada yang akan mempertanyakan nasionalismemu, Ki. Matamu yang berkilat saat memandang tanah di pijak kakimu saat itu, meyakinkan kami.

Lama namamu jarang kubaca lagi. Bertahun-tahun, hingga kemarin pagi. Kubaca di laman-laman maya, di Canberra sana Kau telah pergi. Meninggal dengan tenang di sebuah rumah jompo, jauh dari tanah yang kau sebut negeri.

Tetapi bukankah pendapat Aki tentang mati sejajar dengan juniormu, Sitor Situmorang? “Bila ajal tiba,” kata Sitor. “Tak soal tempat berkubur.” Aki juga mengatakannya meski tidak dalam jalin kata indah. Dan karena itu bahkan terdengar lebih lugas. “Soal di mana mati, itu urusan Illahi,” katamu menjawab seorang wartawan di Bandung, juga di 2004 itu.

Kata-kata itu bagi sebagian orang mungkin tak terdengar seperti kata-kata seorang Sunda. Suku kita, Ki, sering dianggap malas berjarak dengan tempat lahir dan besar. Kau dan lamanya mengembara hingga angka 99 menera usia, menyatakan betapa salahnya.

Ki Achdiat, bila di akhir hayatmu kau sempat merindu tembang alam Parahyangan, rasanya tak pernah telat bila pantun ini kulantun.

“…Gunung Pangrango ngajogo

Ngantosan anu rek wangsul.

Wangsul ti pangumbaraan, kebo mulih pakandangan.

Nya muncang labuh ka puhu,

Anteurkeun ka Pajaratan…”

— Gunung Pangrango pun terdiam. Menunggu yang akan pulang. Kembali dari rantau bagai kerbau pulang kandang. Semua mengantar. Ke pekuburan…” [INILAH.com]

*Terbit 11 Juli 2010