Kasus Dokter Ratna juga mengungkap persoalan mendasar: tumpang tindih kewenangan antar-lembaga. Selama ini, Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai lembaga etik di bawah Kemenkes tidak memiliki mekanisme akuntabilitas publik yang kuat. Ketika rekomendasinya langsung berimplikasi pidana, posisi MDP berubah dari lembaga etik menjadi lembaga yang dapat “memiskinkan” dan “memenjarakan”. Ini anomali kelembagaan yang harus segera direformasi.

Oleh : Rizky Adriansyah*

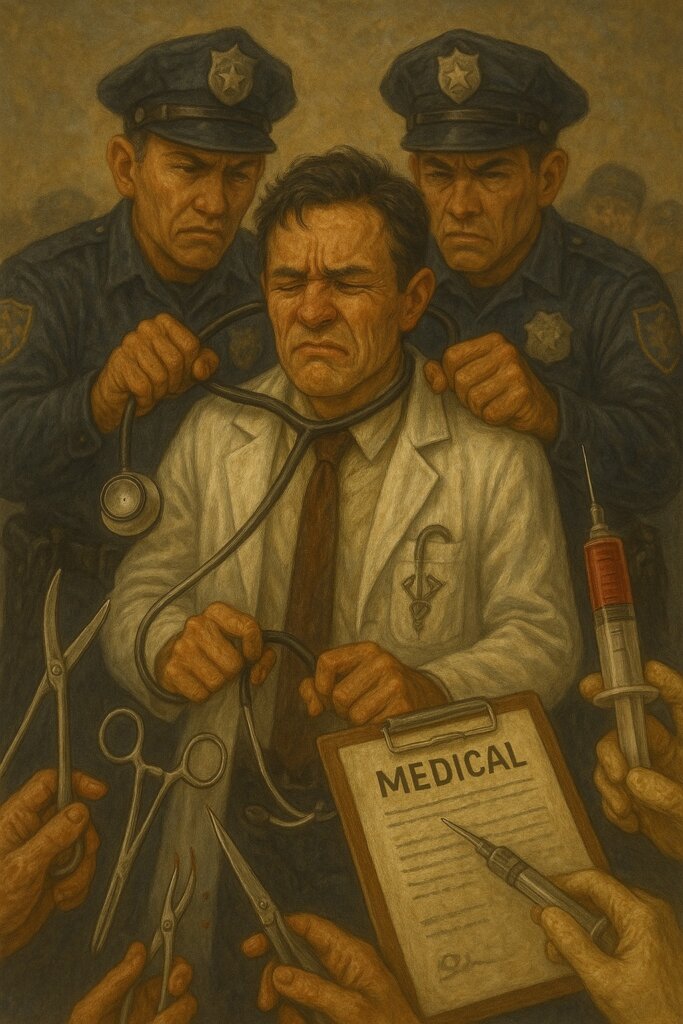

JERNIH—Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumut, juga publik, dikejutkan oleh pemandangan yang memukul nurani: seorang dokter anak, Ratna Setia Asih, mengenakan rompi oranye dan digiring aparat ke kantor Kejaksaan. Peristiwa yang terjadi di Bangka Belitung ini sontak menggema di seluruh Indonesia. Ia bukan sekadar kasus hukum biasa, tetapi cermin dari retaknya relasi negara dengan profesi kesehatan. Sebuah sinyal keras bahwa sistem hukum dan tata kelola kesehatan sedang memasuki wilayah abu-abu yang membahayakan.

Kriminalisasi terhadap dokter bukan isu baru. Namun, kasus Dokter Ratna mencuat karena terdapat kejanggalan serius: penetapan tersangka dilakukan dengan bertumpu pada rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) tanpa terlebih dahulu melalui sidang disiplin sebagaimana mandat Undang-Undang Praktik Kedokteran. Padahal MDP seharusnya bekerja dalam kerangka etik-profesional, bukan menjadi pintu masuk kriminalisasi.

Dalam perspektif hukum, posisi MDP bersifat administratif-fungsional. Pasal 69–73 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa MDP bertugas menegakkan disiplin, bukan menentukan ada tidaknya tindak pidana. Namun dalam kasus ini, rekomendasi lembaga tersebut justru berubah menjadi “stempel pidana” yang memicu penetapan tersangka. Sebuah preseden yang berbahaya.

Lebih dari itu, tidak adanya sidang disiplin menegaskan bahwa prosedur hukum telah dilompati. Due process of law—asas fundamental negara hukum—terabaikan. Dokter Ratna tidak mendapatkan hak pembelaan dalam proses etik, dan aparat penegak hukum mengandalkan rekomendasi yang sendiri cacat prosedur. Ini menunjukkan rapuhnya tata kelola kesehatan dan hukum ketika dua rezim—etik dan pidana—dicampuradukkan.

Sikap Kementerian Kesehatan yang tidak melakukan koreksi juga menimbulkan pertanyaan serius. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan kewajiban negara melindungi tenaga kesehatan sebagai pilar sistem kesehatan. Namun dalam praktiknya, kementerian justru seolah membiarkan rekomendasi internalnya dijadikan pintu masuk jerat pidana. Negara terlihat pasif ketika dokter yang bekerja sesuai standar justru terancam.

Padahal, yurisprudensi Mahkamah Agung telah berulang kali memisahkan antara risiko medis, komplikasi, dan kelalaian profesional. Dalam Putusan MA No. 365 K/Pid/2012, misalnya, hakim menegaskan bahwa dokter tidak dapat dipidana selama telah bertindak sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Pengadilan menyadari bahwa tindakan medis selalu mengandung risiko inheren.

Mengaburkan batas antara risiko medis dan tindak pidana berarti mengkriminalkan ilmu pengetahuan. Jika setiap luaran klinis yang tidak sesuai harapan dianggap sebagai kejahatan, maka praktik kedokteran akan lumpuh. Dokter akan dipaksa bekerja dalam rasa takut, bukan pada prinsip ilmiah. Dan rasa takut itu kini telah menular cepat, sebagaimana terlihat dari reaksi komunitas medis seluruh Indonesia.

Kriminalisasi seperti ini berpotensi melahirkan “defensive medicine”—praktik kedokteran yang dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan medis pasien, tetapi untuk menghindari risiko hukum. Merujuk berlebihan, menghindari kasus kompleks, atau menunda tindakan kritis akan menjadi kebiasaan. Padahal, WHO menyebut model seperti ini berpotensi meningkatkan angka kematian karena keterlambatan intervensi.

Bagi IDAI Sumut dalam konteks konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman bagi setiap warga negara dalam menjalankan profesinya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan hukum yang adil; sementara Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Dokter tidak boleh dibiarkan menjadi korban ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, Presiden sebagai pemegang kendali kebijakan nasional memiliki peran sentral untuk memperbaiki arah penanganan kasus ini. Idiom “menghormati proses hukum” tidak cukup jika proses tersebut cacat. Presiden memiliki kewenangan untuk mengoreksi pelaksanaan regulasi oleh kementerian dan memastikan penegakan hukum tidak melenceng dari asas keadilan substantif.

Dalam berbagai kasus, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk memperkuat sektor kesehatan nasional. Namun komitmen ini diuji ketika tenaga medis justru dibawa ke ruang tahanan tanpa pembuktian medis forensik yang ketat. Kesehatan adalah sektor strategis; kelalaiannya bukan hanya merugikan dokter, melainkan mengancam keselamatan bangsa.

Organisasi profesi menegaskan bahwa kasus pidana medis hanya dapat dinilai setelah memperoleh kesimpulan ilmiah dari tim ahli yang independen. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahkan memperkuat prinsip bahwa penyelesaian etik dan disiplin harus menjadi pintu awal sebelum ranah pidana. Dengan demikian, aparat penegak hukum wajib tunduk pada prinsip ilmiah, tidak dapat berjalan sendiri dengan interpretasi bebas.

Kriminalisasi tanpa fondasi ilmiah hanya akan merusak ekosistem pelayanan kesehatan. Dokter bukan hanya pekerja, tetapi penopang keselamatan publik. Menjatuhkan sanksi pidana tanpa analisis medis yang dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya tindakan tidak adil, tetapi juga “abuse of power” yang bertentangan dengan prinsip negara hukum modern.

Kasus Dokter Ratna juga mengungkap persoalan mendasar: tumpang tindih kewenangan antar-lembaga. Selama ini, MDP sebagai lembaga etik di bawah Kemenkes tidak memiliki mekanisme akuntabilitas publik yang kuat. Ketika rekomendasinya langsung berimplikasi pidana, posisi MDP berubah dari lembaga etik menjadi lembaga yang dapat “memiskinkan” dan “memenjarakan”. Ini anomali kelembagaan yang harus segera direformasi.

Di banyak negara, penyelesaian sengketa medis ditempatkan secara ketat dalam ranah etik-profesional dan keperdataan. Ranah pidana adalah opsi paling terakhir dan hanya berlaku pada kasus ekstrem seperti sengaja tidak menolong, pemalsuan dokumentasi medis, atau tindakan yang jelas-jelas berniat jahat. Indonesia harus kembali pada prinsip yang sama jika ingin melindungi sistem kesehatan nasional.

Oleh sebab itu, intervensi Presiden diperlukan untuk memerintahkan evaluasi total terhadap tata kelola MDP, sikap Kementerian Kesehatan, dan prosedur penyidik dalam kasus ini. Penegakan hukum harus berbasis bukti ilmiah, bukan berdasarkan tekanan opini atau interpretasi administratif yang menyimpang. Ini bukan hanya soal keadilan bagi seorang dokter, tetapi penyelamatan sistem kesehatan nasional.

Pada akhirnya, kasus Dokter Ratna Setia Asih adalah alarm keras bagi masa depan pelayanan kesehatan Indonesia. Ketika dokter kehilangan rasa aman, pasienlah yang menjadi korban pertama. Presiden harus memastikan bahwa negara berdiri di belakang tenaga kesehatan yang bekerja sesuai ilmu dan etik, bukan membiarkan mereka diperlakukan sebagai pesakitan. Keputusan negara hari ini akan menjadi cermin apakah kita memilih jalan peradaban—atau justru jalan pembiaran.

* Dokter Spesialis Penyakit Jantung Anak, Ketua IDAI Sumut,