Dia memiliki mata untuk detail yang merupakan semacam penglihatan sinar-X. Dia memiliki telinga untuk absurditas yang tidak kalah akutnya. Dan kalimatnya — ya Tuhan, kalimatnya! Dia, seperti yang saya sebutkan dalam penghargaan kepadanya pada tahun 2017, seorang penyihir sintaksis, dengan irama kata-katanya dan musik pada paragrafnya yang benar-benar memukau.

Oleh : Frank Bruni

JERNIH– Joan Didion menderita migrain yang menyiksa, yang menimpanya seringkali dalam sepekan, membuatnya “hampir tidak sadarkan diri karena kesakitan”. Penyakit itu yang memaksanya menutup pintu bagi dunia, sampai, seperti halnya badai yang mengerikan, mereka berlalu.

Kita jadi tahu detailnya karena dia berkeras agar kita tahu itu. Dia memaparkannya dalam sebuah esai yang diterbitkan pada tahun 1968, memastikan bahwa kita memahami kerentanannya.

Dalam esai lain, dia memberi tahu kita betapa polosnya dia ketika dia tiba di Manhattan pada usia 20-an, dan betapa letihnya dia ketika–bertahun-tahun kemudian, dia kembali ke California, “Negara Emas,” yang dia nilai bukan melalui sinar mataharinya, tapi dari ketakutan yang ada. Angin Santa Ana selalu bisa datang sebentar kemudian. Bumi bisa bergetar kapan saja.

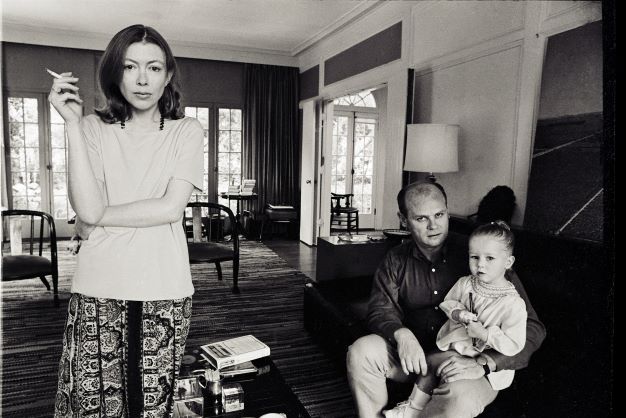

Dalam esai lain, dia mengakui ketegangan dan ketidakpastian pernikahannya. “Saya sedang duduk di sebuah ruangan dengan langit-langit tinggi di Royal Hawaiian Hotel di Honolulu, menyaksikan tirai tembus pandang yang panjang berkibar tertiup angin yang bertukaran, mencoba menyatukan kembali hidup saya,”tulisnya. Suaminya, John Gregory Dunne, bersamanya. “Aku menghindari matanya,” tulisnya. “Kami berada di sini di pulau di tengah Pasifik ini, senyampang menunggu ajuan gugatan cerai.”

Didion, yang meninggal pada hari Kamis (23/12) lalu pada usia 87, dari komplikasi yang berkaitan dengan penyakit Parkinson, adalah model dan pelopor dalam banyak hal. Dia termasuk pendiri mazhab New Journalism–Jurnalisme Baru, yang mengintegrasikan teknik yang terkait dengan fiksi ke dalam nonfiksi.

Dia memiliki mata untuk detail yang merupakan semacam penglihatan sinar-X. Dia memiliki telinga untuk absurditas yang tidak kalah akutnya. Dan kalimatnya — ya Tuhan, kalimatnya! Dia, seperti yang saya sebutkan dalam penghargaan kepadanya pada tahun 2017, seorang penyihir sintaksis, dengan irama kata-katanya dan musik pada paragrafnya yang benar-benar memukau.

Tapi dia juga menonjol – dan memiliki dampak yang sangat besar – untuk hal lain: dia mengakui subjektivitasnya. Menelusuri titik butanya. Menunjukkan tangannya. Alih-alih meniru kesombongan dan otoritas suara Tuhan yang dipengaruhi oleh banyak jurnalis lain, dia menetapkan — kadang-kadang sebagai subjek esai— betapa dia bisa menjadi narator yang aneh. Dia membuat katalog keanehannya sendiri, dan dia melakukannya bukan sebagai latihan narsisme tetapi sebagai tindakan keterusterangan.

Dalam bisnis berita beberapa tahun terakhir, telah terjadi diskusi yang signifikan tentang apakah seorang penulis dapat sepenuhnya objektif dan netral? Apakah gagasan bahwa akun tertentu bisa saja diproduksi dalam bentuk yang tepat oleh sejumlah reporter yang berbeda? Beberapa outlet sekarang memberi audiens lebih banyak informasi tentang orang-orang yang menulis berita, atau mengizinkan jurnalis tersebut membuat profil di media sosial yang merupakan semacam otobiografi yang sedikit demi sedikit terus bertambah. Itu tidak dimaksudkan sebagai penyerahan diri pada subjektivitas. Hal itu dimaksudkan sebagai transparansi.

Nah, Didion ada di sana sejak lama. Esai khasnya dari tahun 1960-an dan 1970-an – yang, bagi pengkultus sejati Didion, jauh lebih penting daripada novelnya atau dari apa pun, sampai memoarnya penuh kesedihan, “The Year of Magical Thinking,” pada 2005–sangat transparan. Itu tidak berarti bahwa dia tidak secara selektif mengedit aspek-aspek kehidupan dirinya yang dia presentasikan untuk konsumsi publik. Dia (masih) menyimpan rahasia, mengubah dirinya menjadi karakter pilihannya. Setiap penulis melakukan itu. Setiap manusia melakukan itu.

Tetapi Didion memiliki keberanian dan kecemerlangan untuk menyadari, sebelum waktunya, bahwa dia memperkuat kredibilitasnya dan memperkuat ikatannya dengan pembaca jika dia secara sukarela bahwa kepekaannya selalu mengarahkannya ke arah tertentu dan membatasi pengamatannya. Jadi dia memiliki prasangka dan parameternya sendiri. Dia menyesuaikan diri dengan kecenderungan dan batas-batas yang ia miliki.

Dalam kiriman dari Hawaii itu, setelah menyebutkan kemungkinan perceraian, dia menambahkan: “Saya memberi tahu Anda ini bukan sebagai wahyu tanpa tujuan tetapi karena saya ingin Anda tahu, saat Anda membaca saya, siapa saya sebenarnya dan di mana saya berada dan apa yang ada di dalam pikiranku. Saya ingin Anda memahami dengan tepat apa yang Anda dapatkan: Anda mendapatkan seorang wanita yang selama beberapa waktu sekarang merasa sangat terpisah dari sebagian besar gagasan yang tampaknya menarik bagi orang lain. Anda telah bertemu seorang wanita, yang di suatu tempat di sepanjang garis itu, salah menempatkan keyakinan kecil apa pun yang pernah dia miliki dalam kontrak sosial, dalam prinsip melioratif, dalam seluruh pola besar usaha manusia. ”

Esai itu muncul di “The White Album,” koleksi yang diterbitkan pada 1979. Koleksi lain, “Slouching Towards Bethlehem,” diterbitkan pada 1968, dan dalam kata pengantarnya, dia menggambarkan karakteristik yang membuatnya tidak cocok untuk jurnalisme. Dirinya “buruk dalam mewawancarai orang,” tulisnya. Dia juga mengaku tidak suka menelepon.

“Satu-satunya kelebihan saya sebagai reporter,” lanjutnya, “adalah bahwa saya sangat kecil secara fisik, secara temperamen tidak mencolok dan sangat tidak jelas sehingga orang cenderung lupa bahwa kehadiran saya bertentangan dengan kepentingan terbaik mereka. Dan itu selalu terjadi. Ada satu hal terakhir yang perlu diingat: penulis selalu menjual seseorang.”

Dia memberi pembacanya pemberitahuan tentang itu dan, dalam esai lain, tentang keengganannya untuk menemukan pola di mana dia seharusnya dan keterasingannya dari idealisme dan protes dari dekade yang paling terkenal untuk dia liput. “Jika saya bisa percaya bahwa pergi ke barikade akan mempengaruhi nasib manusia sedikit pun, saya akan pergi ke barikade itu, dan seringkali saya berharap bisa. Tetapi akan kurang jujur untuk mengatakan bahwa saya berharap terjadi pada situasi seperti itu menjadi akhir yang bahagia,” tulisnya dalam esai “On the Morning After the Sixties,” yang muncul di “The White Album.” Dia mengatakan bahwa dia adalah saksi yang tidak sempurna. Yang, tentu saja, itu justru membuatnya sempurna.

Hanya beberapa jam sebelum saya mendapat kabar bahwa Didion telah meninggal, saya telah mengetikkan namanya di laptop saya. Saya sedang menyusun silabus untuk kursus menulis bagi orang pertama yang akan saya ajar di Duke University musim semi ini. Jadi saya menyusun materi untuk dibaca siswa saya. Dua esai Didion dari “ Slouching Towards Bethlehem“–“Goodbye to All That” dan “On Self-Respect” adalah item pertama dan kedua saya dalam daftar itu.

Itu karena tulkisan-tulisan itu cantic, dengan frasa yang berkembang, mewakili tingkat prosa tertinggi. Itu karena kedua tulisan itu menunjukkan cara di mana seorang penulis dapat menguniversalkan pribadi, memeras moral kolektif dari pengalaman individu.

Tapi itu juga karena bagaimana dia mengolok-olok–dan bahkan terpukau– pada dirinya sendiri, mendorong pembaca untuk tidak terlalu mengikuti jejaknya untuk mengagumi betapa tersesatnya dia. Ini undangan yang licik. Didion memahami sesuatu yang penting tentang bukan hanya jurnalisme tetapi juga kehidupan: pemandu yang paling dapat dipercaya dan disukai, adalah mereka yang sesekali menanyakan arah kepada orang lain. [The New York Times]

Frank Bruni adalah profesor kebijakan publik di Duke University, penulis buku yang akan datang “The Beauty of Dusk“