Begitu tega kita lumpuhkan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan berbagai modus dan kita hidupkan kembali watak negara patrimonial, dengan tendensi kolusi dan nepotisme yang pekat, hingga kemunculan arogansi politik yang menempatkan negara seolah milik orang per orang yang bisa diatur dan dikuasai sesuka hati.

Oleh : Yudi Latif

Tibalah kita pada momen sejarah yang memilukan: menghancurkan kembali apa yang telah susah payah diperjuangkan. Betapa cepat kita mendaur ulang kekeliruan masa lalu. Kita perjuangkan reformasi dengan misi besar membasmi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.

Sekarang, begitu tega kita lumpuhkan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan berbagai modus dan kita hidupkan kembali watak negara patrimonial, dengan tendensi kolusi dan nepotisme yang pekat, hingga kemunculan arogansi politik yang menempatkan negara seolah milik orang per orang yang bisa diatur dan dikuasai sesuka hati.

Kepada siapa rakyat percaya kala politik berhenti sebagai pariwara. Janji-janji dijulurkan lidah sedepa, tetapi realisasi terhenti sebatas rencana. Para pemimpin datang dengan niat mulia, tetapi berakhir dengan membuat kecewa; mulai mengemudi dengan menyalakan lampu sein ke kiri, tetapi di persimpangan berbelok ke kanan. Penguasa silih berganti, tetapi politik di negeri ini hanya punya satu rencana: rencana berkhianat. Segala cara dilakukan asal dapat merebut dan mempertahankan kuasa. Elite politik tak pernah mau belajar. Mereka boleh berdusta sekali waktu bagi sebagian orang, tetapi tak bisa sepanjang waktu bagi semua orang. Akan selalu ada arus balik gelombang pasang karena tidak semua orang mau bersekutu dengan kejahatan.

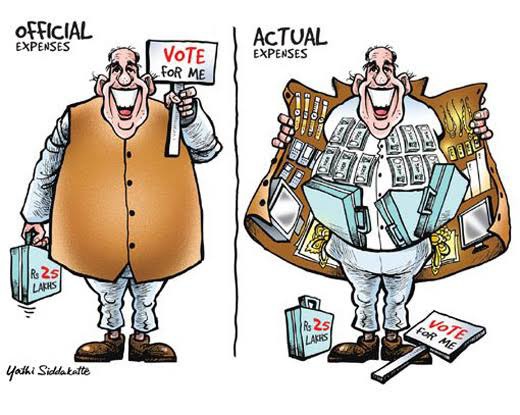

Ada banyak sebab para pemimpin berkhianat. Politik pemerintahan boleh jadi diperbudak kekuatan adidaya hingga negara tak mampu mengambil kebijakan secara leluasa untuk mengelola urusan sendiri. Tingginya biaya politik bisa juga membuat para pemimpin terpilih lebih melayani kepentingan pemodal dengan mengorbankan kepentingan umum. Tekanan pada popularitas, ketimbang kualitas, melahirkan pemimpin yang miskin visi dan kompetensi. Masalah ditutupi dengan manipulasi pencitraan bukan dengan jawaban nyata. Kesulitan, ketidakmelekan, dan kejenuhan rakyat berpolitik membuat partisipasi demokrasi berhenti sebatas transaksi menuju bilik pencoblosan. Setelah itu para pemimpin dibiarkan bertindak sesuka hati tanpa pengawasan.

Sudah cukup lama demokrasi reformasi berlangsung di tempat kita, tentang kita, tetapi tanpa kita. Kata demokrasi jadi mantra suci yang terus diwiridkan, tetapi rakyat kebanyakan sebagai sang demos terus terpinggirkan. Pendakuan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga terus didengungkan di panggung pencitraan, tetapi nilai-nilai kontrademokrasi menelikung lewat pintu belakang prosedur demokrasi, menikam demokrasi dari balik selimut.

Pelemahan pemberantasan korupsi merongrong prinsip demokrasi dalam konteks pemberdayaan dan akuntabilitas publik, serta tata kelola pemerintahan yang bersih demi kebajikan dan kesejahteraan umum. Nepotisme ”buta” melanggar kesamaan hak warga negara yang menuntut prinsip fair play dan meritokrasi dalam politik. Bahwa posisi seseorang tidak ditentukan oleh prinsip hereditas, tetapi oleh pengetahuan, pengalaman, kreativitas, dan prestasinya.

Tak terbantahkan bahwa seseorang yang terlahir dari dinasti politik mendapatkan keuntungan modal sosial dan kultural berupa proses familiarisasi lebih dini dengan ”bahasa” dan pergaulan politik. Mereka juga diuntungkan oleh pengenalan publik yang lebih baik karena asosiasinya dengan keluarga terkenal. Modal-modal inilah yang memudahkan mereka terjun ke dalam dunia politik. Meski demikian, sejauh dikaitkan dengan prinsip demokrasi, fakta keberuntungan tersebut sama sekali tak boleh menafikan prinsip-prinsip fair play dan meritokrasi. Siapa pun, dari keluarga mana pun, harus sama-sama mengikuti proses pengaderan dan menapaki jenjang posisi politik menurut ukuran-ukuran prestasi.

Gelombang pasang nepotisme dalam bentuk penguatan dinasti politik di Indonesia saat ini sebagian merupakan cerminan dari lemahnya penerapan prinsip demokrasi. Sebagian lain dapat dipandang sebagai ”puncak gunung es” dari meluasnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Bahwa perkembangan demokratisasi politik selama ini tidak diikuti oleh proses demokratisasi di bidang ekonomi.

Adam Bellow dalam “In Praise of Nepotism: A Natural History” (2003) menengarai bahwa gejala nepotisme menurun ketika terjadi perluasan kelas menengah yang menciutkan kesenjangan sosial sebagai ikutan dari kebijakan rezim negara kesejahteraan. Sebaliknya, nepotisme cenderung menguat ketika lapis kelas menengah menipis yang meluaskan kesenjangan sosial sebagai ikutan dari kebijakan rezim neoliberalisme. Penguatan nepotisme dalam situasi kesenjangan sosial itu akan lebih parah dalam praktik demokrasi dengan biaya politik yang mahal.

Alhasil, gelombang pasang nepotisme harus dibaca dalam bentuk symptomatic reading. Dalam ”deskripsi tipis”, nepotisme merupakan gambaran bahwa perubahan pada perangkat keras (prosedur) demokrasi, belum diikuti oleh perubahan pada perangkat lunak (budaya) demokrasi. Dalam ”deskripsi tebal”, nepotisme merupakan pertanda bahwa demokrasi yang kita kembangkan hanyalah sebatas fashion pencitraan ketimbang membawa perubahan fundamental secara substantif. Nepotisme merupakan penampakan secara telanjang dari kegagalan kita mengembangkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Apa pun alasannya demokrasi yang dirayakan dengan korupsi dan nepotisme buta merupakan jalan sesat menuju state manqué, suatu negara yang tak kunjung menemukan bentuk politik yang tepat dan terperangkap mengulang kesalahan yang sama. Untuk keluar dari jalan sesat itu, kita memerlukan ketakziman pada kearifan tradisional: ”raja adil, raja disembah; raja zalim, raja disanggah”. [ ]

* Pakar Aliansi Kebangsaan

Sumber : Kompas, 6 Mei 2021