Angke, Anckee, atau Ankee: Bukan Soal Pembantaian 1741

Judul di atas adalah penulisan beragam untuk salah satu permukiman, kini menjadi kelurahan di Kecamatan Tambora, bernama Angke. Setiap penulisan memiliki sejarahnya, tertera dalam teks dan peta, sebagai upaya meluruskan klaim seakan nama Angke berasal dari dua kata dalam Bahasa Cina; ang (merah) dan ke (sungai), yang mengacu pada peristiwa Pembantaian Cina 1741 di Batavia.

Hoesein Djajadiningrat, dalam Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten, menyebut satu nama yang berhubungan dengan Angke, yaitu Ratu Bagus (Tubagus) Angke – menantu Sultan Hasannudin, penguasa Banten. Tugabus Angke menikah dengan Ratu Pembayun, putri Sultan Hassanudin dan ditempatkan di dekat Sungai Angke, perbatasan antara wilayah kekuasaan Banten dan Sunda Kelapa yang saat itu masih menjadi bagian Pajajaran Hindu.

Sungai Angke membentang sepanjang 91,25 kilometer dari Bogor, melewati Tangerang, dan Jakarta. Seperti Ciliwung, Sungai Angke tidak bermuara di laut, tapi di rawa-rawa di Jakarta Barat. Setelah Phoa Beng Gan menggali kanal yang kini disebut Molenvliet, sebuah perusahaan perkebunan swasta menggali parit untuk mengalirkan air Sungai Angke ke Batavia. Parit itu disebut Bacherachtsgrach, namun penduduk pribumi menyebutnya Kali Angke. Setelah 1950-an, Bacherachtsgrach – yang juga menjadi nama jalan di sisi parit itu – berubah nama menjadi Jl Tubagus Angke.

Ada kerancuan penyebutan untuk sungai dan kali. Sungai adalah saluran air bentukan alam, berkelok-kelok, dengan ekosistem lahan basah di setiap kelokannya. Kali adalah buatan manusia; membentang lurus, dan nyaris tanpa kelokan.

Tubagus Angke berkuasa di muara Sungai Angke tahun 1570, lebih tiga puluh tahun setelah pasukan Demak-Cirebon yang dipimpin Fatahillah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, dan mengubah dusun pesisir itu menjadi Jayakarta. Setelah terjadi pengalihan kekuasaan atas Sunda Kelapa dari Demak ke Banten, Tubagus Angke memindahkan pusat pemerintahannya ke Jayakarta.

Tahun 1600 Tubagus Angke wafat, dan digantikan putranya yang bergelar Pangeran Jayakarta. Saat itulah orang-orang Eropa, menggunakan jalur pelayaran yang dirintis Portugis, menyambangi pelabuhan Jayakarta. Inggris dan Belanda yang paling aktif. Sedangkan kapal-kapal Cina datang untuk berdagang, dan membawa penduduk yang ingin bermukim. VOC akhirnya menaklukan Pangeran Jayakarta, dan mengubah kota itu menjadi Batavia.

Tubagus Angke diperkirakan bermukim di wilayah yang kini disebut Kelurahan Angke, dengan sejumlah bukti ditemukan di kawasan ini. Salah satunya makam Ratu Pembayun, istri Tubagus Angke. Lainnya, makam sejumlah orang Banten yang diperkirakan pasukan Tubagus Angke. Sejumlah pemukim di Angke, yang teridentifikasi saat VOC memetakan Ommelanden, adalah keturunan prajurit Pangeran Jayakarta yang bermukim di sekitar makam Ratu Pembayun.

Ketika menjarah Ommelanden – kawasan tembok luar Batavia – memetakan bidang-bidang tanah untuk dijual sebagai tanah partikelir (particuliere landerijen), VOC mempertimbangkan kearifan lokal untuk menentukan nama-nama persil, atau bidang tanah. Angke salah satunya. Dalam peta awal VOC tertera nama Anke. Namun dalam peta-peta berikut, Angke ditulis beragam; Ankee, Anckee, dan Anke. VOC tidak segera menjual wilayah Angke ke landheer, atau tuan tanah, tapi memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan seraya membiarkan warga yang telah bermukim di situ sekian lama mengolah tanah.

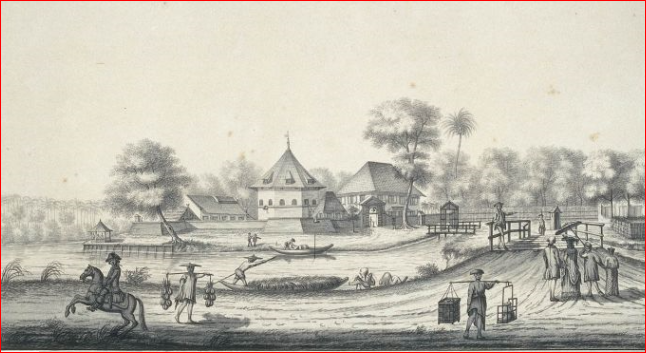

Belakangan nama Angke digunakan untuk nama benteng, yaitu Fort Angke. Situs atlasofmutualheritage.nl menginformasikan benteng dibangun saat Banten menyerang VOC. Kontruksi awal Fort Angke adalah benteng gundukan tanah, yang dibangun di pertemuan Bacharachtsgracht dengan Sungai Angke . Setahun kemudian surveyor Johannes Listing merancang pembangunan kembali benteng, dengan bentuk heptagonal, dan terbuat dari batu bata.

Listing menggeser benteng ke tengah pertenuan Bacharachtsgracht dan Sungai Angke. Dari kejauhan, benteng seolah berdiri di sebuah pulau yang dapat diakses lewat jembatan sempit. Sebanyak 25 pekerja terlibat dalam pengerjaan benteng ini. Tahun 1676 Fort Angke diperbesar menjadi satu dari empat benteng di dalam kompleks perbentengan berbentuk pentagon. Ada ruang komandan, pos jaga, dan barak prajurit.

Fort Angke bukan satu-satunya nama benteng itu. Dalam arsip VOC, Fort Angke disebut dalam beberapa nama; Fort Anke, Fort Anckee, dan Fort Ankee. Nama Fort Angke yang paling populer sampai benteng itu dihancurkan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels tahun 1809. Tidak ada yang tersisa. Jika ingin tahu lokasi benteng itu saat ini, cari saja titik pertemuan Sungai Angke dan Kali Angke (Bacharachtsgracht).

VOC memanfaatkan Angke untuk menampung serdadu asal kawasan timur Indonesia; Ambon, Makassar, Bugis, dan Bone, yang dimukimkan. Angke juga rumah bagi serdadu asal Bali. Hendrik E. Niemeijer, dalam Batavia: Masyarakat Kolonial Abd ke XVII, menginformasikan sejumlah serdadu Bali – dipimpin seorang kapten bernama Gusti Badoeloe – pernah bertugas di sini. Setelah pensiun, Gusti Badoeloe dimukimkan di sebuah tanah yang kini bernama Kampung Gusti di kawasan Angke. Pemukim lainnya, dengan status penyewa, adalah sebagian kecil orang Tionghoa.

Di selatan Parit Bacharachts, atau Bacharachtsgracht, sekelompok orang Bali lainnya – di bawah kapten Lampiedjaeven – bermukim. Namun, Angke bukan satu-satunya kawasan yang digunakan VOC untuk memukimkan prajurit lokal. Patoudjou, raja Bugis yang lari dari kejaran orang Makassar, dimukimkan di kawasan yang saat ini dikenal dengan nama Petojo bersama pasukannya. Orang Jawa, tanpa seorang kapten, dimukimkan di utara Parit Bacharachts. Sebelum awal abad ke-18, Angke adalah kawasan multietnis, miniatur Nusantara.

Simbol multietnis itu dibadikan dalam arsitektur Masjid Al Anwar, atau Masjid Angke. Nuasa Tionghoa tertera pada bagian interior dan eksterior, sebagai penghormatan terhadap Inchie Moeda – menantu Souw Beng Kong, kapten etnis Cina pertama di Batavia – dan Gouw Tjay, sekretaris Kapten Souw Beng Kong yang menggagas pendirian masjid ini.

Orang-orang Bali, setelah tidak lagi menjadi serdadu VOC, bermukim secara permanen di Angke dan memeluk agama Islam. Bersama orang Jawa yang lebih dulu memeluk Islam, orang-orang Bali mewujudkan gagasan Inchie Moeda dan Gouw Tjay mendirikan sebuah masjid. Tidak aneh jika ada ornamen Bali di bangunan masjid itu. Meski bentuknya relatif kecil, Masjid Al Anwar melewati sejarah panjangnya dan menjadi identitas multietnis Angke.