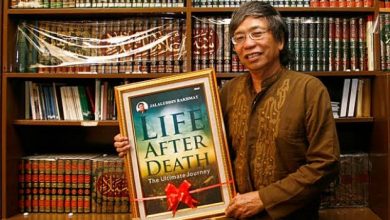

Kang Jalaluddin Rakhmat dan Perjuangan Membebaskan Jilbab

Tetapi kami sepakat tidak ikut memasuki lorong-lorong itu. Kami percaya, ada banyak pengalaman yang tidak kami alami, yang membentuk Kang Jalal, yang membentuk Pak Athian, hingga sampai pada sikap mereka. Kami yang tidak mengalami hal itu merasa tak punya cukup hak untuk mengambil posisi. Kami memilih menghormati mereka, menghormati pilihan dan sikap mereka masing-masing.

Oleh : Darmawan Sepriyossa

JERNIH–Senin petang tiga tahun lalu—ini tulisan lama yang saya re-publish–saya menerima banyak pesan WA. Sebagian dari teman-teman akrab saya, sisanya dari mereka yang belum saya simpan nomor kontaknya di HP. Beberapa saya telepon balik karena mereka sebelumnya menelepon dan luput saya angkat.

“Saya Zaki, Kang,” katanya di seberang mana. “Saya ingin mengabarkan bahwa Pak Jalal, Jalaluddin Rakhmat, telah meninggal…” Tentu saja, bukan waktunya untuk bertanya, Zaki yang mana dan kenal di mana. Hanya ada rasa terimakasih, yang bahkan mungkin luput saya ucapkan. Hati saya berguncang, pandangan mulai meremang, terhalang air yang mulai basah menutupi mata.

Masih ada satu miscall lagi yang segera saya hubungi. Dari Dr. R. Widya Setiabudi, dekan FISIP UNPAD. Saya yakin lupa membuka percakapan kami dengan salam, manakala hubungan telepon tersambung. “Pa Jalal tos teu aya, nya? Pak Jalal sudah tiada, ya?”kata saya. Selanjutnya saya hanya mampu mendengarkan. Dr Widya adalah junior saya, baik saat di SMA maupun manakala sama-sama kuliah di UNPAD. Kami berdua menjadi bagian dari saksi bagaimana Pak Jalal saat itu banyak membantu para aktivis muda Muslim.

***

Saya datang untuk melanjutkan pendidikan saya ke Bandung pada 1990 sebagai anak muda kampung yang takjub kepada gairah muda kota itu. Terutama gairah anak-anak mudanya saat itu untuk mencari Islam.

Sejak SMP di awal hingga pertengahan 1980-an, lewat teman sekelas saya, Rudi Setiadi—yang kakak-kakaknya saat itu sudah berkuliah di hampir semua PTN di Bandung, saya dikenalkan kepada Masjid Salman ITB. Segera saya merasakan kehangatan dan rasa memiliki, meski belum sekali pun datang dan mengenal langsung aktivitas masjid tersebut. Mungkin sama dengan rasa yang pertama kali datang manakala di tahun-tahun terakhir ini mendengar Masjid Jogokariyan di Yogyakarta. Rasa hangat yang aneh, ganjil, yang selalu saya gunakan untuk mendeteksi secara pribadi apakah ke depan saya akan atau tak akan punya keterikatan dengan sesuatu atau seseorang.

Dari Rudi saya bisa ikut membaca buku saku Mentoring Al-Islam Masjid Salman. Saya lupa penamaan resmi untuk buku putih dengan sampul sederhana itu. Mungkin memang tak bernama, kecuali ‘Buku Mentoring’ itu. Ditulis per bahasan, dan tipis saja, paling tebal hanya 30-an halaman. Ada tentang agama, tujuan hidup manusia, rukun Islam, rukun iman, bahkan kalau tak salah ada satu buku khusus tentang evolusi. Buku itu ikut ‘menganggu’ manakala guru Biologi saya di SMP menerangkan teori Darwin. Merasa punya ‘hal lain’, khas anak akil baligh berdarah muda—“darahnya para remaja”, kata Rhoma Irama—saya justru terus mendebat sepanjang guru saya menerangkan. Hanya karena bijaknya guru saya waktu itu, pelajaran bisa berlanjut sampai bel selesai. Saya diminta datang ke kantor guru usai mata pelajaran itu.

Sepanjang tiga tahun di SMA, pengetahuan saya tentang aktivitas kalangan muda Muslim di Bandung pun bertambah. Apalagi saat itu saya bersahabat dengan alm Adang Syihabuddin, putera alm KH Ma’sum Nawawi, ketua Pimpinan Daerah PERSIS Majalengka saat itu. Aktivitas KH Ma’sum saat itu sudah menasional, karena beliau merupakan anggota Dewan Hisbah PP PERSIS.

Dari Adang saya bisa membaca “Kuliah Tauhid”-nya Bang Imad. Saat itu, seiring usia yang beranjak puber dan bacaan yang semakin ‘lain’ dari anak-anak seusia—Adang saat itu punya banyak koleksi kaset Ustad Toni Ardi, Ustad Amir Biki, Abdulqadir Jaelani dll– saya merasa ada pengerasan dalam sikap keagamaan saya.

Untungnya sikap itu bereaksi ke dalam, kepada diri saya pribadi, bukan ke luar kepada orang lain. Pada sisi itu tampaknya yang membuat saya agak berbeda dengan alm Adang. Adang sejak SMA pun anti-Syiah, sementara sikap saya cenderung menahan diri. Saya selalu merasa tak punya hak untuk bersikap mengadili, sementara pengetahuan saya akan hal itu masih saya rasa jauh dari cukup.

Dengan ketakjuban itu saya memasuki Bandung, pas di tahun 1990. Hari Minggu pertama di Bandung, di saat libur dari “Penataran P4 Pola 100 Jam” yang harus diikuti mahasiswa baru, saya isi dengan berjalan-jalan ke Masjid Salman. Tidak harus berkendaraan. Cukup berjalan kaki karena jaraknya dari tempat kost saya di Jalan Sekeloa hanya sekitar 2,5 kilometer.

Saya terpesona kemeriahan masjid itu di hari Minggu. Ada ibu-ibu muda dari kelas menengah baru membawa putra-putri mereka usia TK-SD mengikuti ‘Pembinaan Anak-anak Salman (PAS). Sementara tak ada satu pun sudut masjid dan halaman luas itu yang kosong dari kelompok-kelompok anak muda, beragam rentang usia, yang tengah mempelajari agama mereka dengan penuh riang gembira. Jauh dari pengalaman saya belajar mengaji di kampung, yang karena seringnya bolos membuat bacaan saya tak pernah menyentuh Alquran yang sebenarnya, hanya buku tipis untuk kalangan anak-anak itu. Belakangan, kira-kira setelah tiga tahun kuliah, saya ikut dalam pusaran kegiatan Masjid Salman dengan menjadi bagian redaksi Salman KAU—Komunikasi Aspirasi Ummat.

***

Hubungan pertama saya dengan Kang Jalal bermula dari Masjid UNPAD. Masjid di kampus Dipati Ukur itu konon awalnya dinamai Masjid Al-Jihad. Hanya karena situasi Orde Baru pra-1990-an, masjid tersebut lebih dikenal sebagai Masjid Universitas Padjadjaran, MUP. Kami dengan gampang sepakat menyebutnya sebagai “mup” saja, tidak menyebutnya sesuai singkatan: “Em-U-Pe”.

Saya meninggalkan kamar kost saya di bulan ketiga kuliah. Seterusnya saya tinggal, belajar, hidup, kebanyakan di MUP itu. Semua tak lepas dari ketakjuban saya akan aktivisme keislaman saat itu.

Ketika saya masuk kuliah, anak-anak muda Bandung tengah punya kerja besar melawan kebijakan pemerintah Orde Baru soal pelarangan jilbab. Sejak awal 1980-an, seiring kecurigaan pemerintah akan apa yang mereka curigai sebagai ‘ekspor Revolusi Islam Iran’, jilbab pun dipermasalahkan dan dilarang digunakan. Itu untuk para siswi SMP-SMA. Sementara buat mahasiswa, yang jadi masalah adalah foto berjilbab yang dilarang digunakan pada semua dokumen resmi kampus, dari kartu mahasiswa sampai ijazah.

Saat saya masuk kuliah, urusan itu sudah menjadi isu nasional, meski Bandung tetap menjadi pusat ‘gerakan’. Karena hampir semua elemen organisasi pemuda, mahasiswa dan kampus terlibat di dalamnya, kami di Bandung bergerak tidak mengatasnamakan organisasi-organisasi asal. Tidak Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) kampus-kampus, tidak HMI, atau IPNU, atau Pemuda Muhammad-iyah, atau Ikatan Remaja Masjid, dst. Kami sepakat bergabung menjadi Pemuda dan Mahasiswa Islam bandung (PMIB). Baru pada saat pernyataan sikap, PMIB akan merinci dukungan dari ratusan organisasi kepemudaan, mahasiswa, karang taruna dan sebagainya.

Cara yang dilakukan PMIB untuk mengangkat isu jilbab—dan judi Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) kemudian—adalah aksi demonstrasi di kampus dan jalanan. Untuk membuat poster, spanduk, dan segala peralatan aksi, kami harus mengerjakannya sampai malam, bahkan dini hari. Di tengah badan yang penat letih itu, saya lebih memilih rebah di satu pojok hangat MUP, dibandingkan harus terseok-seok berjalan kami ke kost di Sekeloa. Keseringan tidur di MUP, lalu malu dan ikut bantu-bantu membersihkan WC dan lingkungan sekitar masjid di pagi usai subuh, saya akhirnya memilih tinggal di MUP dan keluar dari kost saya yang murah. Bayaran kamar kost itu setahun hanya Rp 150 ribu, yang kami bayar berdua dengan teman sekamar, Masduki, mahasiswa FIKOM 1989. Bayangkan ruang kamar seperti apa yang tarifnya hanya Rp 75 ribu seorang per tahun.

Tinggal di MUP membuat saya pun mengenal para pengisi ceramah dan khutbah Jumat. Perkenalan itu biasanya bisa bermula dari menjemput dan mengantar, bila memang perlu. Atau menyediakan air minum dan makanan ringan manakala acara berlangsung. Salah satunya, Pak Jalal.

Seiring bergeraknya PMIB saat itu, setidaknya ada tiga ulama Bandung yang paling sering kami kunjungi. Urusannya tak jauh dari permintaan menjadi salah seorang pembicara aksi di Lapangan Parkir Utara UNPAD, atau meminta dukungan lain, terutama dukungan logistic karena demo pun memerlukan spidol, cat, karton, kain spanduk dan kertas. Umumnya tidak banyak, dan biasanya keluar langsung dari dompet para ulama ini. Mereka adalah KH Miftah Faridl, KH Jalaluddin Rakhmat, dan KH Athian Ali M Da’i.

Biasanya yang kebagian datang ke Pak Miftah adalah alm Indra Kangiden, karena kedekatan alm dengan Pak Miftah. Sesekali saya bersama Kang Hadi Sucipto, mahasiswa Hukum Unpad 1988. Alm Kang Budi Riyanto, Fisip 1986, biasanya kebagian mendatangi KH Athian Ali. Saya, anak bawang ini, entah mengapa seringnya dimintai datang ke Jalan Kampus II, Kiara Condong, ke tempat Pak Jalal. Seingat saya, pertama kali ke Pak Jalal itu saya datang bersama Solahuddin, Matematika ITB 1989—saat ini tokoh pers dan pengamat terorisme. Tentu saja, Sola yang membayari ongkos angkot dan ojek—atau becak, saat itu. Ada jarak yang cukup jauh antara Jalan Kiara Condong hingga masuk ke jalan Kampus, di dalam.

Inilah menariknya peran PMIB saat itu. Kami bukan tidak tahu adanya hubungan yang kurang hangat antara Pak Jalal yang sering mendapatkan cap sebagai tokoh Syiah, dengan Pak Athian, jauh sebelum berdirinya Aliansi Nasional Anti-Syiah (Annas).

Tetapi kami sepakat tidak ikut memasuki lorong-lorong itu. Kami percaya, ada banyak pengalaman yang tidak kami alami, yang membentuk Kang Jalal, yang membentuk Pak Athian, hingga sampai pada sikap mereka. Kami yang tidak mengalami hal itu merasa tak punya cukup hak untuk mengambil posisi. Kami memilih menghormati mereka, menghormati pilihan dan sikap mereka masing-masing. Sikap itu—menurut kami, cukup membuat PMIB bisa mengatasi persoalan-persoalan yang tidak seharusnya muncul di tengah kepedulian kami yang lebih besar: isu pelarangan jilbab.

Seingat saya, ketiganya bahkan pernah mengisi orasi aksi-aksi PMIB, meski tidak bersamaan. Pak Jalal, dengan retorikanya yang menarik, pernah mengobarkan semangat, atau bahkan mungkin menurunkan tensi para pendemo yang mulai gerah terbakar orasi dan terik matahari di langit UNPAD saat itu.

Pak Miftah, dengan suaranya yang teduh, seingat saya pernah membacakan doa yang membuat kami terisak, manakala beliau berkata bahwa dalam perjuangan, konsistensi dan sabar adalah niscaya.

Dan Pak Athian, kita tahu Pak Athian, bukan sekali dua berdiri dan berkata lantang di mimbar sederhana kami, di dentum sound system ribuan watt yang listriknya dipasok UNPAD dengan gratis, dan alm Pak Himendra yang saat itu Pembantu Rektor III pura-pura tak tahu apa-apa.

Sekian puluh ulama Bandung lainnya, saat itu, baik secara terbuka maupun tak ingin mencantumkan nama, mendukung apa yang kami lakukan.

Gerakan kemudian meluas ke Yogya, melalui Liga Mahasiswa Muslim Yogya (LMMY), dengan tokohnya Anies Baswedan; ke Jakarta, ke Makassar, ke Surabaya, ke mana-mana. Hingga jilbab dibolehkan dikenakan. Sampai SDSB pun akhirnya bubar.

***

Secara pribadi, cakrawala saya pun dibuka oleh Pak Jalal. Melalui buku-bukunya, melalui ceramah-ceramah Minggunya yang waktu itu rutin digelar di masjid kecil dekat rumah beliau, Al-Munawarrah. Saya selalu merasakan gairah di Minggu pagi, saat dengan segala daya mencoba datang ke Jalan Kampus itu. Kadang naik angkot, kadang meminjam sepeda Solahuddin. Kadang tak jarang bisa merayu seseorang untuk datang bersama. Seseorang yang bisa siapa saja, tergantung siapa yang datang ke MUP, Minggu pagi hari-hari itu.

Saya yang memang tak memiliki dasar pendidikan Islam, begitu terpuaskan oleh jurnal keislaman yang waktu itu diterbitkan Yayasan Muthahhari, “At-Tanwir”, jauh sebelum jurnal lain yang lebih tebal yang diterbitkan alm Pak Dawam Rahardjo dkk,” Ulumul Quran (UQ)”. Saya tidak tahu nasib “At-Tanwir” saat ini. Semoga tidak sebagaimana UQ yang sudah lama tak terbit lagi.

Pertemuan saya yang terakhir dengan Pak Jalal adalah saat saya mengampu acara bincang-bincang “Republika” di Alif TV, sekitar 2012 lalu. Itu entah kali keberapa Pak Jalal mau datang ke stasiun tv kecil yang tak diperlakukan layak oleh pemiliknya itu.

Meski sekian puluh tahun tak berjumpa seiring kebiasaan buruk saya dalam silaturahmi, Pak Jalal masih mengenal saya. “Masih ingat, lah,” kata beliau. “Pan kamu nu sok menta dana mun PMIB rek aksi tea. Kan kamu yang sering datang minta dana kalau PMIB mau menggelar aksi.”

Usai acara, kami sempat mengobrol beberapa menit sebelum beliau pamit. Buah dari obrolan itu saya sempat mengirimkan email berisikan naskah awal sebuah buku. Saya mendapatkan balasan, tentu. Hanya penerbitan buku itu tersendat, hingga serbuan berbagai keperluan praktis meningkahi hidup, membuat saya kemudian melupakannya.

Saat saya kena persoalan di 2014, saya sempat meng-SMS (ya SMS, bukan WA) beliau. Saya mendapatkan respons yang baik dan sangat bijak.

Sepanjang ingatan saya, baik dalam ceramah-ceramahnya di masjid kecil Al-Munawarah maupun dalam banyak kesempatan yang saya ikuti, tak sekali pun Pak Jalal pernah mengajak hadirin ikut Syiah. Baginya, mungkin sebagaimana yang ia katakan dalam wawancara dengan BBC London, 2013, jauh setelah reformasi.

Ia, misalnya, selalu menyuarakan agar kaum Syiah di Indonesia tidak menutup diri. “Misalnya di Ijabi (organisasi yang menaungi kaum Syiah di Indonesia), kita minta orang-orang ijabi harus melakukan shalat sama seperti shalat kaum Sunni, berpuasa seperti puasa mereka, sehingga kita tidak memberi celah untuk memperbesar perbedaan di antara kedua mazhab itu,” kata Pak Jalal kepada BBC.

Itulah, kata Pak Jalal, yang disebut Takiah, yang selama ini selalu dipandang dengan curiga. “Jadi, begitu tidak eksklusifnya, sampai mereka tidak kelihatan. Itu yang disebut Takiah,”ujarnya kepada BBC, seraya menjelaskan bahwa yang disebut Takiah itu adalah “berusaha tidak menampakkan ajarannya sendiri apabila diduga akan menimbulkan konflik”.

Saya ingat ceramah Pak Jalal di MUP pada 1990-an lalu. Saat itu Pak Jalal menekankan perlunya aktualisasi nilai-nilai Islam, agar rahmatan lil alamin yang menjadi misi Islam bisa terwujud.

“Ada Islam konseptual yang terdapat dalam Alquran, Sunnah, dan buku-buku atau ceramah tentang Islam. Ada Islam aktual yang mewujud dalam perilaku pemeluk-pemeluknya. Islam konseptual boleh menunjukkan kebencian kepada kezaliman, dan dukungan kepada yang terzalimi. Tapi Islam konseptual tak bisa menghilangkan system yang zalim. Hanya Islam aktual yang bisa mengubah sejarah. Islam yang dimanifestasikan dalam perilaku para pemeluknya…” [ ]