Menjaga Independensi Think Tank: Pilar Kredibilitas di Tengah Arus Kepentingan

Independensi bukan hanya soal siapa yang membiayai think tank, tetapi juga soal integritas ilmiah, tata kelola, dan keberanian moral. Di tengah polarisasi politik dan derasnya arus kepentingan di Indonesia, independensi think tank justru semakin krusial. Tanpa itu, ia tidak lebih dari sekadar alat legitimasi, bukan penghasil gagasan yang mencerahkan.

JERNIH – Think tank berperan sebagai jembatan antara pengetahuan akademik, kebijakan publik, dan opini masyarakat. Ia menyediakan riset, analisis, serta rekomendasi yang diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang objektif. Namun, peran ini hanya bisa dijalankan jika think tank memiliki independensi. Tanpa independensi, rekomendasi yang dihasilkan berisiko dipandang sekadar “pesanan” pihak tertentu, khususnya pemerintah atau kelompok kepentingan.

Seperti dikatakan James G. McGann, pendiri Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP), “Lembaga think tank harus tetap independen agar dapat memberikan analisis yang tidak bias, jika tidak mereka akan menjadi corong yang tidak relevan.”

Independensi adalah modal utama bagi sebuah think tank untuk membangun trust. Tanpa independensi, ia kehilangan kredibilitas di mata publik maupun pengambil kebijakan. Dalam teori legitimasi Habermas, ruang publik hanya dapat berfungsi jika didukung oleh aktor-aktor yang mampu menyuarakan pandangan rasional tanpa dominasi kekuasaan. Think tank adalah salah satunya.

Jika think tank terlalu dekat dengan pemerintah, ia mungkin terjebak dalam policy capture. Kebijakan bukan lagi hasil pertimbangan rasional, melainkan sekadar reproduksi kepentingan politik jangka pendek.

Di Indonesia, think tank masih menghadapi dilema antara independensi dan kedekatan dengan kekuasaan. Banyak lembaga riset kebijakan yang lahir dari atau dibiayai oleh pemerintah, sehingga sering dipersepsikan lebih sebagai “policy contractor” ketimbang penghasil pengetahuan independen.

Isu-isu besar seperti pemindahan ibu kota negara (IKN), transisi energi, serta regulasi ekonomi digital menjadi contoh nyata bagaimana think tank seringkali diposisikan bukan sebagai watchdog, melainkan cheerleader. Padahal, publik membutuhkan suara alternatif yang berbasis bukti, bukan sekadar legitimasi kebijakan yang sudah diputuskan.

Namun, ada pula think tank yang mencoba menjaga jarak, misalnya dengan mengandalkan pendanaan filantropi internasional atau bekerja sama dengan universitas. Tantangannya adalah menghindari label “asing” atau “tidak nasionalis” yang sering dilemparkan dalam perdebatan politik.

Lagi-lagi McGann mengingatkan, “Lembaga pemikir yang paling efektif adalah mereka yang mampu menyampaikan kebenaran kepada penguasa, sambil tetap menjaga kepercayaan publik.”

FAKTOR INDEPENDENSI

Independensi sebuah lembaga think tank paling tidak dapat dilihat dari beberapa faktor. Faktor struktur tata kelola di antaranya. Hal ini dapat dilihat dari dewan pengurus yang inklusif dan bukan berasal dari satu spektrum politik akan lebih menjamin kebebasan. Robert Dahl dengan konsep polyarchy menekankan pentingnya pluralisme agar ruang publik tidak dimonopoli oleh satu kepentingan.

Selanjutnya faktor sumber pendanaan. Ketergantungan pada dana pemerintah atau donor tertentu pada praktiknya dapat menggerus objektivitas. Namun Thomas Medvetz (2012) menyebut think tank sebagai “hybrid institutions” yang harus menyeimbangkan kepentingan akademis, politik, media, dan bisnis. Keseimbangan ini hanya bisa dicapai jika sumber dana beragam.

Faktor integritas akademik merupakan tambahan pada independensi terebut. Sebuah lembaga think tank seperti GREAT Institute mampu menampilkan metodologi penelitian yang transparan dan dapat diakses publik akan meminimalisir intervensi. Karl Popper mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan sejati berkembang melalui falsifiability, bukan karena loyalitas politik.

Dan, faktor posisi di ruang publik menentukan. Think tank harus berani menyuarakan hal yang tidak populer, jika itu berbasis data. Hannah Arendt menyebut tindakan berani mengungkap kebenaran di ruang publik sebagai inti dari kebebasan politik.

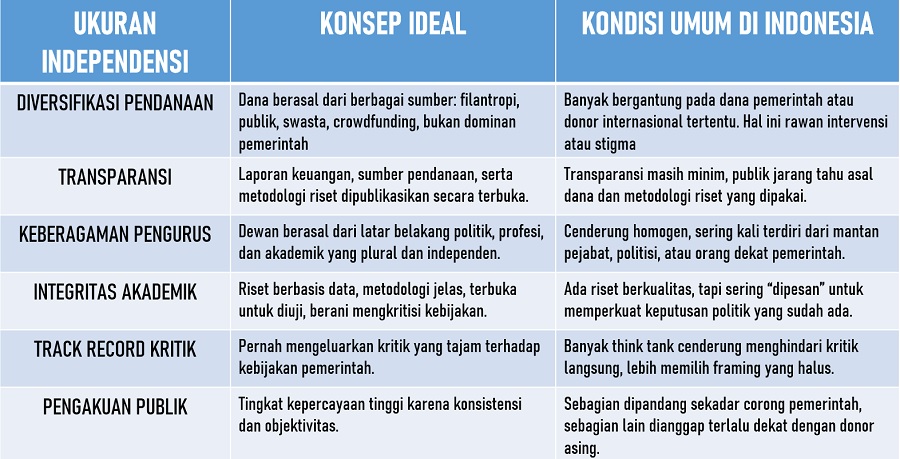

Independensi itu sendiri bukan konsep abstrak semata, melainkan bisa diukur melalui indikator. Secara sederhana dapat diusai sebagai berikut;

- Diversifikasi pendanaan: apakah dana berasal dari banyak sumber (filantropi, bisnis, publik) atau hanya pemerintah?

- Transparansi: publikasi laporan keuangan dan metodologi riset.

- Keberagaman pengurus: latar belakang politik dan profesional yang variatif.

- Track record kritik: apakah think tank pernah mengeluarkan rekomendasi yang berbeda atau bahkan berseberangan dengan pemerintah?

- Pengakuan publik: tingkat kepercayaan masyarakat dan media terhadap hasil risetnya.

FAKTA DI INDONESIA

Tabel berikut memudahkan mencermati bagaimana konsep ideal dengan praktik yang terjadi di Indonesia.

Independensi Great Institute bukan berarti anti-pemerintah atau anti-bisnis, tetapi berdiri di atas integritas ilmiah dan keberanian menyuarakan kebenaran berbasis data. Dengan strategi pendanaan yang beragam, tata kelola plural, dan integritas akademik, Great Institute bisa menjadi rujukan publik yang dipercaya, bukan sekadar perpanjangan tangan kekuasaan.(*)

BACA JUGA: Populisme dan Tantangan Pemikiran Kritis GREAT Institute