Pada konteks inilah maka reformasi Protestan terhadap agama Kristen tidak hanya merombak agama, tetapi juga mengubah cara berpikir tentang otoritas dan individu. Reformasi Protestan adalah pemicu lahirnya sekularisme dalam politik, ekonomi, dan kebudayaan. Pada konteks ini moderasi dan sikap moderat lahir, sebagai jalan tengah.

Oleh : Fahmy Lukman*

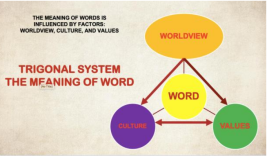

JERNIH– Esensi yang saya sampaikan pada tulisan pertama adalah setiap bahasa punya makna semantik sendiri dan sangat dipengaruhi oleh worldview, keyakinan, ideologi peradaban yang melahirkannya, karena bahasa adalah produk peradaban dan kebudayaan manusia.

Masing-masing peradaban melahirkan dan memiliki peristilahan tersendiri untuk menggambarkan konsep ideologis yang dimilikinya. Kata “halal”, “haram”, “adil”, “dzalim” sebagai contoh merupakan produk bahasa yang lahir dari peradaban-kebudayaan Islam dan tidak bersinonim, tidak kongruen-sebangun dengan kata “legal”, “ilegal”, “seimbang”, “keji” sebagai produk dari peradaban sekuler; dan tidak dapat saling menggantikan.

Begitu pula, dalam bahasa Sunda dengan kécap anteurannya, seperti “jrut turun”, “bray caang”, “am dahar”, “jol datang”, maka kécap anteuran berupa “jrut”, “am”, “bray”, “jol” hampir tidak mungkin untuk diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran, kecuali harus memahami terlebih dahulu filosofi kehidupan orang dan masyarakat Sunda. Tanpa itu, hampir dapat dipastikan tidak bisa dipahami. Hal ini disebabkan sebuah kata dipengaruhi (secara berjalin berkelindan) oleh tiga faktor pembentuknya, yaitu worldview, culture, dan values (lihat Lukman, 2023: 97).

Jika dilakukan upaya untuk menyamakan pemaknaannya karena dipandang seolah-olah sama maknanya (padahal berbeda), maka dapat dipahami tindakan itu merupakan “pemaksaan” atau “pemerkosaan” terhadap makna bahasa yang sebenarnya. Bahkan, jika tetap dipaksakan maka bisa dikategorisasi sebagai tindakan “menyelundupkan” makna bahasa yang tidak seharusnya dilakukan. Hal ini tentu tidak elok.Demikian pula tentu terkait dengan dengan kata “moderasi” dan “moderat” yang berasal dari peradaban Yunani-Romawi klasik (peradaban Eropa) dan saat ini ada kecenderungan kedua kata itu “bertuah”. Penunjukkan ketidaksetujuan tentang masalah tertentu maka orang yang bersebrangan bisa dituding dengan ekstrim dan radikal.

Padahal etimologi kedua kata itu berkorelasi dengan peradaban dan sejarah kelam Eropa pada awal kemunculannya. Kita bisa menelusuri sejarah yang menunjukkan bahwa kemunculan kedua kosa kata tersebut lahir dari kondisi konflik agama Kristen yang berkepanjangan antara Katolik dan Protestan di Eropa, dimulai sejak abad ke-4, jauh sebelum reformasi yang dilakukan oleh Protestan.

Sebelum reformasi Protestan, Gereja Katolik memiliki kendali penuh atas kehidupan politik, sosial, dan ekonomi Eropa. Namun, pada abad ke-14 hingga ke-16, muncul krisis besar yang menggerogoti otoritasnya. Beberapa faktor yang melemahkan posisi agama Katolik, di antaranya (a) penyalahgunaan kekuasaan gereja berupa jual beli indulgensi, nepotisme dan simoni, dan praktika korupsi, (b) perpecahan gereja, the Great Schism of the Roman Catholic Church (1378-1427) (lihat: Philipp Hauser dan Jessica Whittemore pada https://study.com/academy/lesson/the-great-schism-between-the-east-and-western-churches.html).

Skisma Besar adalah pemisahan gereja Katolik di Barat dari gereja-gereja Ortodoks di Timur. Sebenarnya perpecahan ini sudah terjadi jauh hari sebelum tahun 1378, yaitu sejak tahun 1054. Penyebabnya adalah ketidaksepakatan antara para pemimpin gereja Barat dan Timur mengenai beberapa masalah, termasuk otoritas kepausan dan klausa Filioque terkait Pengakuan Iman Nicea. Indikator lain adalah persaingan dua Paus di Avignon (Perancis) dan lainnya di Roma sehingga merusak kredibilitas Gereja Katolik, (c) kemajuan intelektualitas dan kritik terhadap gereja yang melahirkan humanisme Renaisans. Erasmus dan Pico della Mirandola mulai menekankan pentingnya rasionalitas dan kritik terhadap otoritas absolut gereja, penemuan mesin cetak (Gutenberg,1440) berdampak pada masifitas penyebaran ide-ide reformasi dan memungkinkan akses langsung ke Alkitab dalam bahasa lokal, bukan hanya Latin.

Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya kritik terhadap Gereja semakin menguat, yang memunculkan reformasi dan menawarkan alternatif terhadap sistem Katolik. Jalan tengah konflik itu melahirkan konsep moderasi atau moderat sebagai solusi atas konflik yang terjadi.

Reformasi Protestan: Antitesis terhadap Gereja Katolik

Reformasi Protestan dimulai oleh Martin Luther (1517) merupakan reaksi terhadap penyimpangan yang terjadi dalam Gereja Katolik. Dalam kaitan ini, Luther bereaksi dengan (a) menempelkan 95 Tesis di Gereja Wittenberg, mengutuk praktik penjualan indulgensi dan menyerukan reformasi teologis, (b) Sola Scriptura (Hanya Kitab Suci) terkait dengan penolakan otoritas gereja dan menyatakan bahwa hanya Alkitab yang menjadi sumber kebenaran, bukan Paus, (c) Sola Fide (Hanya Iman) berkenaan dengan keselamatan hanya berdasarkan iman kepada Tuhan, bukan karena perbuatan baik atau ritual gereja.

Jadi, aksi ini dipandang sebagai ancaman terhadap fondasi Katolik, karena menghilangkan peran gereja sebagai perantara antara manusia dan Tuhan. Kondisi ini berubah melahirkan gerakan reformasi John Calvin (1509–1564) mengembangkan ajaran Predestinasi, kepercayaan bahwa keselamatan sudah ditentukan oleh Tuhan sejak awal. Adapun Huldrych Zwingli (1484–1531) melakukan penolakan semua bentuk hierarki dalam gereja dan menekankan interpretasi literal terhadap Alkitab.

Pada konteks inilah maka reformasi Protestan terhadap agama Kristen tidak hanya merombak agama, tetapi juga mengubah cara berpikir tentang otoritas dan individu. Reformasi Protestan adalah pemicu lahirnya sekularisme dalam politik, ekonomi, dan kebudayaan. Pada konteks ini moderasi dan sikap moderat lahir, sebagai jalan tengah.

Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa gagasan sekularisme ini berujud pada beberapa hal, di antaranya:

a) Sekularisme politik melalui pemisahan gereja dan negara. Sebelum Reformasi, raja-raja Eropa tunduk pada Paus, tetapi setelah reformasi, banyak kerajaan mulai menolak terhadap kendali gereja. Perang Agama (Perang 30 Tahun, 1618–1648) antara Katolik dan Protestan memunculkan Prinsip Westphalia (1648) yang mengakui negara berhak menentukan agamanya sendiri tanpa campur tangan Paus. Negara Inggris (di bawah Henry VIII, 1534) memisahkan diri dari Katolik dan membentuk gereja nasional mereka sendiri.

Akibatnya, pemerintahan mulai berdiri di luar otoritas agama, menciptakan sekularisme politik. Peristiwa itulah yang memunculkan gagasan bahwa agama tidak boleh menjadi faktor dominan dalam pemerintahan, yang menjadi dasar sekularisme modern. Beberapa pemikir yang mengembangkan gagasan ini antara lain:

a. John Locke (1632–1704) dalam A Letter Concerning Toleration (1689) berargumen bahwa negara harus netral terhadap agama untuk menghindari konflik sektarian.

b. Montesquieu (1689–1755) dalam The Spirit of the Laws menyatakan bahwa hukum harus berdasarkan rasionalitas, bukan otoritas agama.

c. Voltaire (1694–1778) mengkritik dogma agama dan mendukung kebebasan berpikir sebagai inti dari moderasi dalam kehidupan intelektual.

Dari sinilah, konsep moderasi dalam kehidupan politik bergeser menjadi sekularisme, yakni pemisahan agama dan negara sebagai bentuk keseimbangan dalam kehidupan sosial.

b) Sekularisme Ekonomi dengan kemunculan Kapitalisme dan Etika Protestan. Max Weber dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1905) menjelaskan bahwa Reformasi Protestan menciptakan budaya kerja keras, efisiensi, dan rasionalitas ekonomi. Calvinisme mengajarkan bahwa kesuksesan ekonomi adalah tanda anugerah Tuhan, yang mendorong berkembangnya kapitalisme di Eropa Barat. Perbankan dan perdagangan mulai berkembang pesat di negara-negara Protestan, seperti Belanda, Inggris, dan Swiss, yang kemudian menjadi pusat kapitalisme modern.

c) Sekularisme Kebudayaan berupa rasionalisme dan ilmu pengetahuan. Reformasi Protestan menekankan (a) interpretasi individu terhadap Alkitab, yang kemudian berkembang menjadi individualisme dalam berpikir, (b) Ilmu pengetahuan berkembang karena para ilmuwan mulai meninggalkan dogma agama dan menggunakan metode rasional. Tokoh-tokoh terkait dengan hal ini adalah Copernicus (1473–1543) dan Galileo (1564–1642) menantang pandangan gereja tentang geosentrisme, Francis Bacon (1561–1626) mengembangkan metode ilmiah yang berbasis empirisme, bukan otoritas agama, René Descartes (1596–1650) dalam Cogito, ergo sum (Aku berpikir, maka aku ada) menekankan rasionalitas sebagai dasar pengetahuan. Reformasi Protestan telah mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan, filsafat modern, dan sekularisme dalam budaya.

Simpulan

Kata “moderasi” dan “moderat” muncul dalam situasi sejarah kelam Eropa yang panjang terkait erat dengan kritik terhadap dominasi gereja Katolik yang kuat. Protestan memunculkan gerakan reformasi dan menawarkan alternatif terhadap sistem Katolik. Jalan tengah konflik itu melahirkan konsep moderasi beragama atau moderat sebagai solusi atas konflik yang terjadi. Peristiwa seperti ini tidak terjadi dalam sejarah dunia Islam, dengan peradabannya yang khas dan berbeda dengan sekularisme.

Kata “moderasi” dan “moderat” sebagaimana banyak ditelusur dalam search engine Google Trends menunjukkan bahwa banyak orang yang ingin mengetahui secara pasti tentang penggunaan kedua kosa kata itu.

Pada kurun masa lima tahun terakhir banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik para ilmuwan, cendekiawan, bahkan pejabat negara. Hanya saja, menjadi penting untuk memahami makna etimologis sebuah kata karena kedua kata dimaksudkan di dalamnya mengandung faktor sejarah gelap Eropa dan maknanya yang berkorelasi dengan ideologi sekularisme radikal. Indonesia katanya tidak berideologi sekularisme, bahkan menolaknya.

Oleh sebab itu, saat berhadapan dengan sebuah kata bermuatan ideologi maka kita harus berhati-hati dalam menggunakannya agar kita tidak “memperkosa” sebuah makna kata atau “menyelelundupkan” makna berdasarkan apa yang kita mau. []

- Ketua Asosiasi Linguistik Hukum Indonesia (ALHI) dan dosen pada Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran