Namun lima tahun setelah UU Ciptaker disahkan, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 48.000 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja hingga September 2025. PHK terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur—pusat pertumbuhan ekonomi. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut potensi kerugian negara hingga Rp25 triliun akibat kebijakan terkait UU Cipta Kerja menambah daftar pertanyaan publik. Jika benar demikian, maka undang-undang ini bukan hanya gagal mencipta kerja, tetapi juga membebani fiskal negara.

Oleh : Kurnia Fajar*

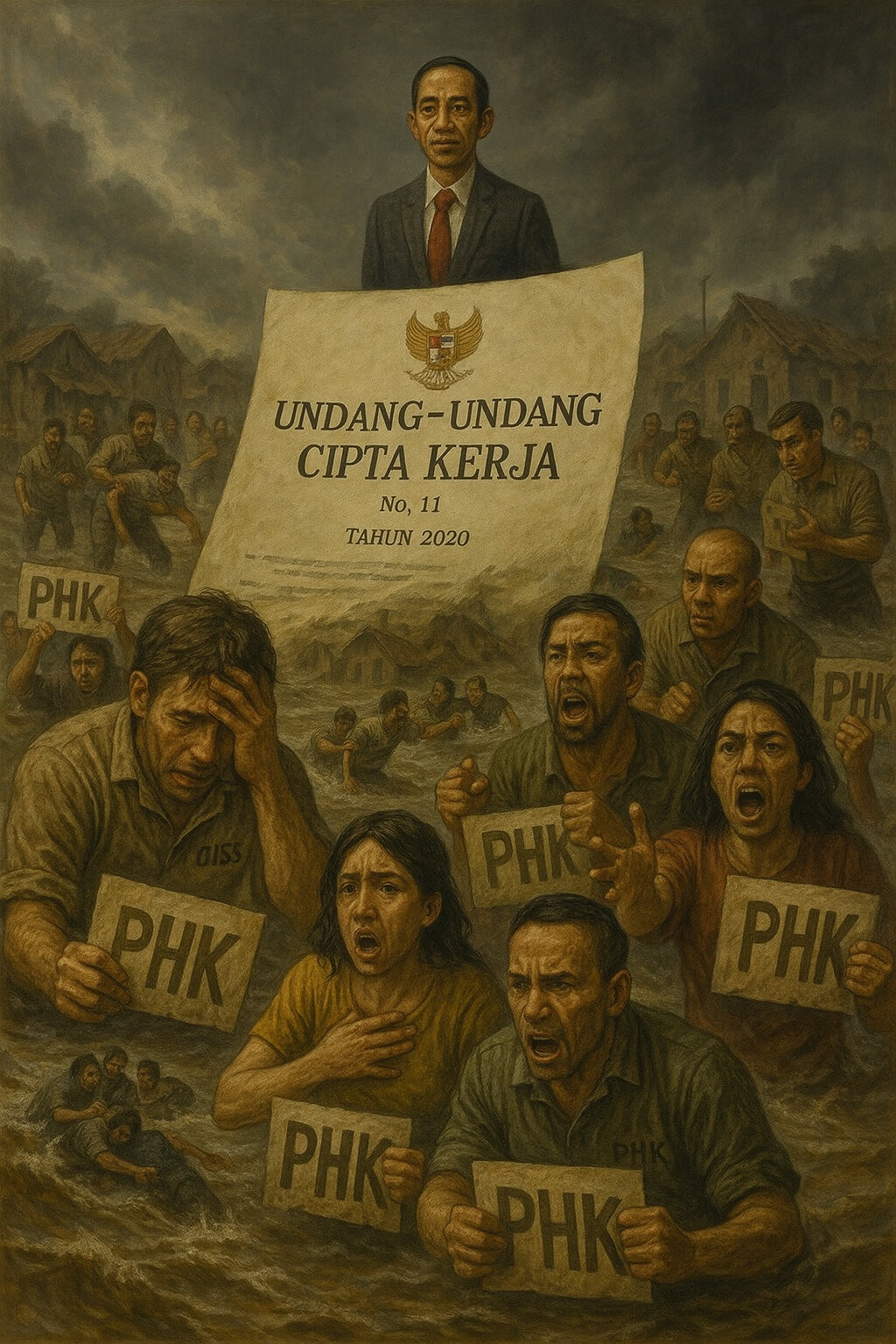

JERNIH– Undang-Undang Cipta Kerja sejak awal diperkenalkan dengan janji besar: menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Pemerintah menyebutnya sebagai omnibus law yang akan memangkas keruwetan regulasi, menarik investasi, memperkuat UMKM, dan mendorong transformasi ekonomi nasional. Di atas kertas, tujuannya nyaris sempurna—kemudahan berusaha, perlindungan pekerja, percepatan proyek strategis, hingga sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Namun lima tahun setelah disahkan, pertanyaan paling sederhana justru menggantung di udara: di mana lapangan kerja yang dijanjikan itu?

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 48.000 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja hingga September 2025. PHK terjadi di berbagai sektor, dengan konsentrasi tertinggi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur—wilayah yang selama ini disebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Industri melambat, daya beli melemah, dan pasar tenaga kerja semakin rapuh.

Ironinya, semua itu terjadi setelah satu dekade pembangunan infrastruktur besar-besaran. Jalan tol dibentangkan dari ujung ke ujung, pelabuhan dan bandara dibangun, tetapi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional selama sepuluh tahun terakhir hanya berkisar 4,2 persen. Padahal, dengan UU Cipta Kerja, pemerintah pernah meyakinkan publik bahwa pertumbuhan bisa didorong hingga 7–8 persen. Nyatanya, itu tak pernah tercapai.

Di titik ini, wajar jika publik bertanya: jangan-jangan undang-undang ini memang tidak dirancang untuk mencipta kerja, melainkan untuk mencipta keuntungan bagi segelintir pihak.

Banyak kritik menyebut UU Cipta Kerja sebagai contoh klasik dari apa yang dalam literatur kebijakan publik disebut elite capture. Dalam teori ini, kebijakan yang seharusnya melayani kepentingan umum justru dibentuk untuk menguntungkan kelompok elit ekonomi dan politik yang memiliki akses pada kekuasaan. Mereka mempengaruhi proses legislasi melalui lobi, jejaring politik, dan kekuatan modal, sehingga regulasi yang lahir lebih ramah pada pemilik modal besar ketimbang pekerja, lingkungan, dan usaha kecil.

Gejalanya tampak jelas: pelonggaran aturan lingkungan, fleksibilitas ketenagakerjaan yang menekan posisi buruh, dan kemudahan konsolidasi usaha skala besar. Sementara itu, janji perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja tak kunjung terasa di kehidupan sehari-hari.

Dampak elite capture bukan sekadar soal ketimpangan ekonomi. Ia menggerogoti demokrasi dan merusak kepercayaan publik pada negara. Kebijakan gagal menurunkan kemiskinan, gagal menciptakan mobilitas sosial, dan justru memperlebar jarak antara yang kuat dan yang rentan. Reformasi yang seharusnya inklusif berubah menjadi instrumen penguatan oligarki.

Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja terasa seperti jalan tol satu arah—lancar bagi modal besar, berliku bagi rakyat pekerja.

Konstitusi sebenarnya telah memberi rambu yang sangat jelas. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. “Layak” di sini bukan slogan kosong, melainkan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, dan tempat tinggal.

Ketika kebijakan justru menghasilkan PHK massal, kerja tidak pasti, dan melemahnya jaminan hidup, maka yang bermasalah bukan hanya implementasi, melainkan arah politik hukumnya.

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut potensi kerugian negara hingga Rp25 triliun akibat kebijakan terkait UU Cipta Kerja menambah daftar pertanyaan publik. Jika benar demikian, maka undang-undang ini bukan hanya gagal mencipta kerja, tetapi juga membebani fiskal negara.

Dalam proses legislasi, penolakan terhadap UU Cipta Kerja memang tidak datang dari mayoritas parlemen. Hanya sedikit fraksi yang konsisten menentangnya sejak awal. Namun sejarah menunjukkan, kebenaran kebijakan tidak selalu ditentukan oleh suara terbanyak, melainkan oleh dampaknya terhadap rakyat.

Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap UU Cipta Kerja menjadi keniscayaan. Bukan sebagai ajang saling menyalahkan, melainkan sebagai upaya mengembalikan arah kebijakan pada mandat konstitusi. Jika undang-undang ini terbukti lebih banyak merugikan daripada melindungi, maka keberanian politik untuk merevisinya—atau bahkan mencabutnya—adalah bentuk tanggung jawab negara.

Presiden Prabowo Subianto kerap menyebut dirinya sebagai patriot. Di tangan kepemimpinannya kini terletak kesempatan untuk membuktikan bahwa negara hadir bukan hanya untuk modal, tetapi untuk warga. Mengoreksi warisan kebijakan yang bermasalah bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kenegarawanan.

Sebab bila hak atas pekerjaan dan penghidupan layak terus terabaikan, yang terancam bukan hanya stabilitas ekonomi, tetapi juga keutuhan sosial. Dan sejarah selalu mencatat: bangsa runtuh bukan karena kekurangan undang-undang, melainkan karena terlalu lama membiarkan ketidakadilan. []

*Gerilyawan angin selatan