Munir menjaga integritasnya bahkan pada level yang tidak terbayangkan. Misalnya, saat ia menerima hadiah Rp 500 juta dari Rights Livelihood Award — saat ia dan Suciwati belum punya rumah — Munir memberikan uang itu seluruhnya ke KontraS.

Oleh : Eep Saefulloh Fatah

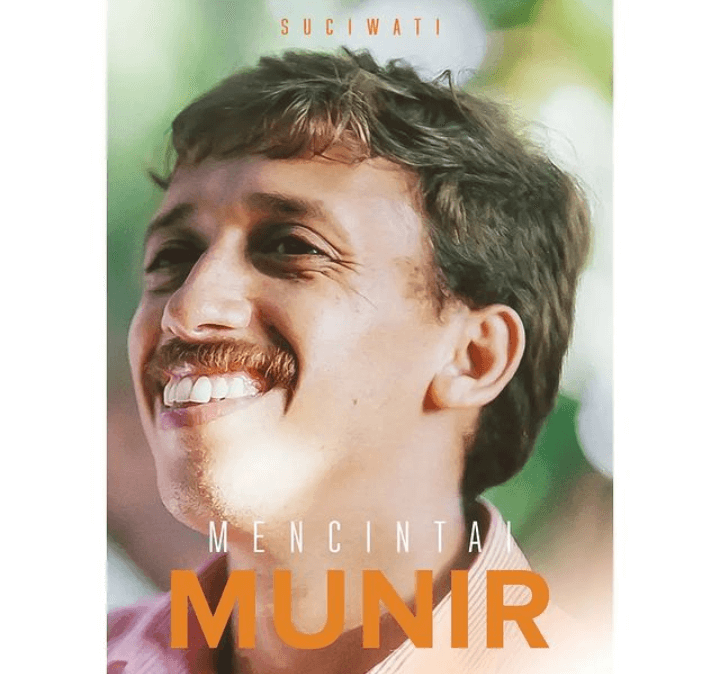

JERNIH–Munir dan Suciwati adalah cahaya benderang di langit kelam kita. Mereka berdua bercahaya dengan caranya.

Dengan kebersahajaan hidup mereka. Dengan keberanian tanpa batas. Dengan kekukuhan sikap. Dengan persistensi perjuangan. Dan dengan membuang kata “menyerah” dari kamus hidup mereka.

Lewat buku ini kita diberitahu bahwa Suciwati mengenali duka dan kehilangan serta memaknainya dengan caranya sendiri: melanjutkan nafas, jiwa dan keberanian Munir yang pergi meninggalkannya terlalu cepat. Tapi lewat buku ini kita tahu bahwa mereka sejatinya tak terpisah.

Itu terwakili baik oleh Jalaluddin Rumi yang dikutip Suciwati sebagai penutup buku: “Perpisahan hanya untuk orang-orang yang mencintai dengan matanya. Untuk orang yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada kata perpisahan.”

Lewat buku ini saya bukan cuma merasakan tapi juga meresapi betapa Munir dan Suciwari itu indah. Selepas kepergian tragis Munir, alih-alih terpisah, keduanya terangkai menyatu menjadi satu kuntum keindahan.

Membaca buku ini pun membuat saya merasa bersyukur hidup di zaman yang di dalamnya ada keindahan bernama Munir dan Suciwati itu.

***

Saya tak akrab dengan Munir. Saya hanya saling mengenal dengannya. Kami pernah bersinggungan dalam sejumlah aktivitas. Bersama-sama menjadi pembicara dalam beberapa forum, terutama yang bertemakan hak asasi manusia dan/atau politik tentara. Dan diam-diam — sebagaimana kerap saya ungkapkan pada sejumlah kawan, terutama almarhum WS Rendra — saya sangat mengagumi Munir.

Buku ini menebalkan kekaguman saya itu. Salah satu sebabnya, Suciwati, sebagai orang yang mengenali Munir luar-dalam, mampu menggambarkan Munir secara pas.

Munir adalah pengeritik pemerintah, tentara, penguasa (atau siapa saja yang mengabaikan hak asasi manusia) yang paling lantang, keras dan artikulatif pada eranya. Kualitas Munir ini menjadi sangat unik karena dilekati sejumlah ciri — yang semuanya digambarkan dengan baik oleh Suciwati.

Pertama, Munir mengeritik dengan sangat tajam tapi tanpa kehilangan sopan-santun. Ia, tak pernah memaki-maki. Mengutip Suciwati (halaman 338), “Kritiknya tajam dan membangun, bukan menghabisi, bukan berbasis kebencian.”

Sebagai pribadi, Munir rendah hati dan santun. Saat melontarkan kritik ia tak kehilangan karakternya ini. Di tangan Munir, santun tak selalu bermakna tumpul. Santun dan tajam tak menjadi oksimoron di tangannya.

Kedua, di tangan Munir, kritik tidak sama dengan kebencian. Kritik tak berarti anti. Yang dilawannya adalah pelanggaran-pelanggaran atas hak asasi manusia dan penyelewengan kekuasaan.

Ketika Munir mengeritik tentara dengan keras, ia tak membenci tentara. Ia justru menegaskan cintanya. Jika kritiknya didengar maka institusi tentara akan lebih terbebaskan dari para tentara jahat di dalamnya. Alih-alih melandasi kritiknya dengan kebencian, ia mendasarinya dengan cinta.

Ada dua kejadian yang memberi penegasan pada sikap uniknya itu. Munir pernah ditanya tentang sikapnya jika Alif, putranya, ternyata di kemudian hari ingin menjadi tentara. Dengan tegas Munir mengizinkannya. Katanya dengan santai, “Ya, tidak apa-apa. Memang salah jadi tentara? Selama menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan senang hati diperbolehkan. Saya pasti juga bangga.” (Halaman 341).

Suciwati juga menceritakan satu kejadian lain. Suatu hari di Stasiun Kota Baru Malang, Suciwati dan Munir didatangi seorang komandan tentara yang sedang memimpin anak-anak buahnya dalam satu gerbong yang mereka sewa. Ternyata sang komandan sengaja menemui Munir untuk menyampaikan terima kasih. “Pak Munir, kami berterima kasih karena memikirkan kami, prajurit rendahan. Jenderal kami saja mungkin tidak berpikir seserius Bapak,” katanya.

Ketiga, Munir membasiskan kritik dan perjuangannya pada keteladanan. Ia menjaga benar konsistensi dan persistensi sikap-sikapnya, sejak masa Orde Baru hingga akhir hayatnya di era awal Reformasi.

Munir itu otentik. Tak mudah menemukan orang dengan tingkat otentisitas setinggi Munir. Integritasnya yang terjaga dengan baik adalah fondasi bagi kritisisme dan perjuangannya.

Munir menjaga integritasnya bahkan pada level yang tidak terbayangkan. Misalnya, saat ia menerima hadiah Rp 500 juta dari Rights Livelihood Award — saat ia dan Suciwati belum punya rumah — Munir memberikan uang itu seluruhnya ke KontraS.

Keempat, kritisisme Munir basisnya nasionalisme. Ia pencinta Indonesia yang tak main-main. Ia kerap dilabeli agen asing yang suka menjual negaranya ke pihak luar. Pengkhianat. Buku ini berhasil meyakinkan kita bahwa label itu salah sesalah-salahnya. Para pengkhianat itu adalah mereka yang menyelewengkan kekuasaan dan menginjak-injak hak asasi manusia — yang menjadi target kritik dan perlawanan Munir.

Keseluruh karakter Munir itulah yang diceritakan secara pas oleh Suciwati. Di buku ini, Suciwati berhasil menghindari jebakan — yang disebut oleh sejarawan Prof. Taufik Abdullah sebagai — “memberi baju yang kebesaran” kepada tokoh yang diceritakannya. Suciwati tidak memakaikan baju yang ukurannya terlalu besar ke Munir.

Suciwati mempertemukan kita dengan Munir sebagai sosok historis. Bukan sosok mitologis. Suciwati memakaikan baju yang ukurannya pas dan tanpa tempelan manik-manik mitos. Ini memberi semacam rasa nikmat yang asyik saat membacanya.

***

Munir adalah sosok besar. Prof Mochtar Pabottingi (almarhum) — dalam kolomnya di Kompas (22/09/2011) yang dimuat lengkap di buku ini — menyebut Munir sebagai nama yang “menasional-mendunia.” Kualitas ini dicapai Munir antara lain dengan menjaga jarak dan sikap vis a vis kekuasaan.

Munir tak terpesona oleh kebesaran dan kemenjulangan kekuasaan. Ini ditunjukkan sepanjang hayatnya saat berhadapan dengan sosok-sosok berkuasa di era Orde Baru maupun reformasi. Sikap ini “diwarisi” — istilah yang tak sepenuhnya tepat karena Suciwati pun sudah punya sikap serupa sejak sebelum diperistri Munir — dan dilanjutkan dengan baik oleh Suciwati.

Hal itu tercermin dalam sikap dan penilaian Suciwati terhadap Presiden SBY dan Jokowi. Berhadapan dengan keduanya, dalam dua masa berbeda, Suciwati tak tersilaukan.

Sebagaimana Munir, Suciwati konsisten dan persisten menjadi warga negara yang menuntut hak-haknya. Berhadapan dengan Presiden, ia meminta agar dengan kekuasaan dan mandat yang dimilikinya Sang Presiden menunaikan kewajibannya atas penegakan hak-hak kewarganegaraannya itu.

Ketika Presiden tak menunaikan kewajibannya — dan itu terjadi pada SBY maupun Jokowi — maka seketika itu pula nilai dan kemulian Sang Presiden memudar dan bahkan menguap di matanya.

Menurut saya, itu sikap yang elegan dan indah. Dan sepanjang membaca buku ini, kita disuguhi berbagai ilustrasi yang menegaskan elegansi dan keindahan itu.

Di atas segalanya, buku ini mengajari kita cinta dalam formatnya yang sungguh bersahaja. Jadilah ia buku yang inspiratif sekaligus mendidik.

Suciwati, terima kasih. Terima kasih untuk menghadirkan buku tentang keindahan. Yang mengajari kita bahwa bersahaja itu indah. Berani itu indah. Bersikap itu indah. Kukuh itu indah. Persisten itu indah. Tak mau menyerah itu indah.

Terima kasib untuk menghadirkan Munir yang indah dan Suciwati yang juga indah. [ ]