Dan jadilah perang yang tiada ujung pangkal, yang mengingatkan saya pada kata “jihad” dalam konteks narasi teks media tahun-tahun 1980-an sampai 1990-an di Barat. Ketika kaum teroris membajaknya sebagai “alat perjuangan”, dan pada saat yang sama kaum Islamicphobia–dengan label “pengamat Islam”, ‘’ahli Islam”, dan istilah-istilah sejenis, menjadikannya sebagai “senjata” untuk mendiskreditkannya, sehingga kata “jihad” kehilangan konteks historisnya. Mungkin itulah yang terjadi pada “woke” saat ini. Seperti yang sering dikeluhkan sebagian aktivis kulit hitam, “Woke bukan milik kita lagi.”

Oleh : Eko Supriyanto*

Sekitar tahun 1993, ketika Nirvana menggelar konser unplugged di MTV, Kurt Cobain memperkenalkan kembali suatu momen lama dalam konteks sejarah Amerika, suatu tembang folk klasik: “Where Did You Sleep Last Night?”

Tak diketahui persis siapa penulis lagu ini, tapi menurut cerita lagu ini sudah ada sejak 1870-an, di suatu wilayah yang dikenal dengan sebutan Southern Appalachian –suatu wilayah tipikal dengan cirinya sendiri: terbelakang dan anti kemajuan, masyarakatnya bersifat rasis, tempat bercokolnya para peracik wiski ilegal tapi berkualitas baik, dan suatu wilayah yang menjadi sensasi khusus dalam pemberitaan yang dilebih-lebihkan, dengan gaya jurnalisme koran kuning Amerika abad 20.

Lagu ini dikenal dalam berbagai versi judul-– “In The Pines”, “Black Girl”, “My Girl” selain judul yang kemudian popular, “Where Did You Sleep Last Night?”, judul yang direkam dalam kompilasi folk and blues Lead Belly, penyanyi kulit hitam Amerika yang populer pada tahun 1930-an hingga 1940-an, yang kemudian diperkenalkan kembali dengan apik, dengan emosi yang sangat intens, oleh Kurt Cobain pada tahun 1993.

Liriknya diawali dengan pertanyaan sekaligus tuduhan, oleh seseorang, mungkin suami atau kekasihnya, yang mencurigainya berselingkuh: “My girl, my girl, don’t lie to me, tell me where did you sleep last night?”

Tapi di luar dugaan, jawaban gadis tersebut sungguh menggetarkan: “In the pines, in the pines, where the sun doesn’t shine and I shiver the whole night through.” Dia menjawab dirinya bersembunyi di hutan pinus, tempat matahari tidak pernah bersinar, tempat dia menggigil kedinginan sepanjang malam.

Dalam tradisi folk Amerika, hutan pinus, mungkin mirip dengan legenda hutan jati alas roban masa lalu di tanah Jawa, sering diasosiasikan dengan horor, pembunuhan, tempat yang sepi sekaligus terasing, serta hal-hal sejenis. Horor tersebut makin intens karena liriknya berlanjut dengan gambaran peristiwa yang melatarinya:

Her husband was a hard working man

Just about a mile from here

His head was found in driving wheel

But his body never was found

Suaminya seorang pekerja keras. Kepalanya ditemukan tergeletak di dekat roda penggerak, sementara tubuhnya tidak diketahui entah dimana. Terbunuh, atau dibunuh, entah oleh siapa–suatu gambaran keras, vulgar dan brutal sekaligus, yang menceritakan suatu narasi latar abad 19 di suatu wilayah topografi-kultural yang khas Amerika.

Kurt Cobain, yang melakukan interpretasi ulang atas lagu tersebut dengan versi blues-folk-rock yang lebih emosional, menyebut Belly sebagai penyanyi yang ia, atau bahkan mereka, termasuk anggota Nirvana yang lain, basis Krist Novoselic dan drumer Dave Grohl, kagumi. Selain “Where Did You Sleep Last Night?”, Nirvana pun pernah men-cover lagu Lead Belly lainnya dalam kaset demo, “The Hung Him on Cross”, yang kadang juga diberi judul “He Never Said a Mumblin’ Word”–sebuah gospel yang sangat populer di kalangan komunitas kulit hitam Amerika.

Terlepas dari kontroversi dirinya yang penuh warna, pernah masuk penjara karena kepemilikan senjata api dan pembunuhan (keluar setelah hukuman tujuh tahun karena pengampunan dari gubernur setempat), serta punya ketergantungan akut pada alkohol, tidak disangsikan Lead Belly merupakan legenda blues–yang kelak bermetamorfosis jadi rock and roll— Amerika. Ada banyak lagu folk yang diinterpretasi dan direkam/didokumentasi Lead Belly, yang dikenal di panggung-panggung New Orleans dan New York dengan gitar 12 stringnya dalam irama folk-blues yang lebih intens. Dokumentasi yang kelak menginspirasi penyanyi dan grup band yang lahir belakangan, baik di Amerika maupun di Eropa.

Misalnya Gallow Pole, bercerita tentang orang (baca: seorang kulit hitam) yang putus asa berharap hukuman gantung dirinya ditunda atau dibatalkan, dan selalu berharap bakal ada orang yang datang, entah itu teman, pamannya, teman pamannya, teman “teman pamannya”, atau orang-orang yang dia kenal, yang bisa menjamin dan menebusnya. Pendeknya, sebuah harapan kosong yang berujung pada keputusasaan.

Lead Belly merekamnya pada 1939. Led Zeppelin men-cover-nya dalam album, meski tidak populer tapi epik, Led Zeppelin III pada tahun 1970.

Atau Cotton Field, bercerita tentang masa kecil di kebun kapas, direkam Lead Belly pada tahun 1940. Kita mungkin lebih mengenal versi cover yang lebih populer oleh Creedence Clearwater Revival (CCR), sebuah grup rock and roll California, dalam sebuah versi yang dirilis pada tahun 1969.

Ada lagi “In The New Orlene” yang dirilis pada tahun 1944. Kita mungkin lebih mengenalnya sebagai “House The Rising Sun” versi The Animal, grup rock asal Inggris, dan dirilis pada tahun 1964. Sekalipun sebetulnya ada banyak versi lainnya: Dolly Parton, Bob Dylan, dan banyak musisi lainnya.

Pendeknya, sepanjang karirnya dari sejak 1930-an hingga 1940-an, Lead Belly telah menempatkan dirinya sebagai bagian yang ikonik dalam sejarah musik Amerika dan Eropa. Dia mendokumentasikan dengan baik lagu-lagu folk Amerika, dan mungkin kehidupan sosial masyarakat pada zamannya, khususnya masyarakat kulit hitam, dalam konteks sejarah Amerika. Akan tetapi legasinya lebih dari itu.

Tahun 1938 dia menciptakan lagu “The Scottsboro Boys”-– bercerita tentang sembilan remaja kulit hitam Amerika Scottsboro yang menghadapi hukuman mati, secara salah dituduh telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan kulit putih Amerika. Dalam pernyataan pembuka lagu yang ikonik, Lead Belly, yang menulis syair tersebut setelah bertemu dengan pengacara ke sembilan remaja kulit hitam itu, mengatakan: “Saya menulis lagu kecil ini untuk menceritakan apa yang tengah terjadi di sana. Saya nasihatkan kepada setiap orang, berhati-hatilah jika Anda ke sana. Best stay awoke, keep your eyes open.” Dia, lewat lagunya, memperingatkan kaumnya mengenai bahaya prasangka dan motif rasial dalam sistem hukum dan peradilan Amerika.

Dilihat ke belakang, sebetulnya bukan Lead Belly yang mula-mula mempopulerkan kata tersebut, atau turunannya, dalam konteks sejarah yang mirip, atau minimal saling berkaitan.

Tahun 1923, filsuf dan aktivis Jamaika Marcus Garvey menyerukan, “Wake up Ethiopia! Wake up Afrika!”, suatu seruan yang mengajak komunitas kulit hitam lebih aktif, baik secara sosial maupun politik. Perbedaannya adalah, bahwa Lead Belly tidak hanya menyerukan kesadaran aktivisme, lebih jauh bahkan dia sekaligus berhasil mencangkokkan kesadaran aktivisme ini dalam tradisi folk, blues, jazz, budaya popular masyarakat kulit hitam Amerika.

Dia menggunakan frase “stay awoke” secara eksplisit, mungkin,juga secara eksklusif, dengan masyarakat kulit hitam Amerika, dan bukan Afrika secara umum misalnya.

Stay awoke, sering disingkat “woke”, menjadi idiom khusus dengan bawah sadar tertentu, juga makna tertentu yang tidak harus dijelaskan. Dia telah menjadi bahasa slang yang memiliki makna khas dalam konteks sejarah panjang, hadir dalam berbagai bentuk ekspresi–puisi, esai, karya sastra, musik jazz, folk dan blues, puisi, atau hip hop kontemporer. Ia mirip sebuah judul esai pendek novelis kulit hitam William Melvin Kelley yang terbit di koran bergengsi The New York Times pada tahun 1962: “If You’re Woke, You Dig It.”

Kata “woke”, “dig”, atau kata lain misalnya “cool”, memiliki kaitan emosional yang erat dengan, sebutlah, “sebuah pengalaman dan idiom subkultur tertentu”. Maknanya tidak hadir secara umum sebagai bagian bahasa Inggris secara luas (baca: kulit putih Amerika). Mungkin sedikit membingungkan bagi sebagian besar umumnya, tapi tidak bagi “subkultur tertentu” di Amerika. Mungkin mirip kata “jancuk” dalam konteks subkultur tertentu dalam bahasa Jawa. Ia bisa hadir dalam konteks makian, dan sekaligus, pujian.

Penyanyi dan penulis lagu hip hop populer Georgia Anne Muldrow, menggambarkan, dan juga mengaitkan kata tersebut dengan suatu kondisi kesadaran sejarah yang intens, emosional dan sekaligus (mungkin), hiperbolik. Katanya: “Woke adalah suatu keadaan ketika seseorang menaruh karung barang di kepalamu, menendangmu keluar, memaksamu pindah ke lokasi yang baru, dan ketika tiba di sana kamu menyadari bahwa kamu sudah tidak di rumah lagi. Orang-orang di sekelilingmu bukanlah tetangga yang kau kenal, dan mereka bersikap tidak seperti laiknya tetangga yang ramah. Mereka menculik kalian, menghapuskan bahasa, sejarah dan budaya kalian … Itulah “woke”, sebuah pemahaman tentang hal ihwal apa saja yang telah dilalui dan dialami moyang kalian hingga sampai ke sini.”

Pendeknya, menurut Muldrow, woke adalah sebuah pengalaman definitif masyarakat kulit Amerika, dan bukan yang lainnya.

Tahun 2009 peraih Grammy Erykah Badu merilis album “New Americah Part 01” –sebuah judul yang sangat mungkin merupakan “plesetan” dari situasi “Amerika Baru” yang belum sesuai harapan.Termasuk yang dirilis dalam album tersebut adalah “Master Teacher”, sebuah lagu bergaya hip hop karya Muldrow. Lewat lagu ini Erykah Badu memperkenalkan kembali istilah woke dalam chorus yang diulang-ulang seperti mantra, dalam konteks yang berbeda-beda.

(What if there was no niggas only master teachers now?)

I stay woke (Dreams dreams)

Even if yo baby ain’t got no money

To support ya baby, you

(I stay woke)

Even when the preacher tell you some lies

And cheatin’ on ya mama, you stay woke

(I stay woke)

Even though you go through struggle and strife

To keep a healthy life, I stay woke

(I stay woke)

Everybody knows a black or white, there’s

Creatures in every shape and size

(I stay woke)

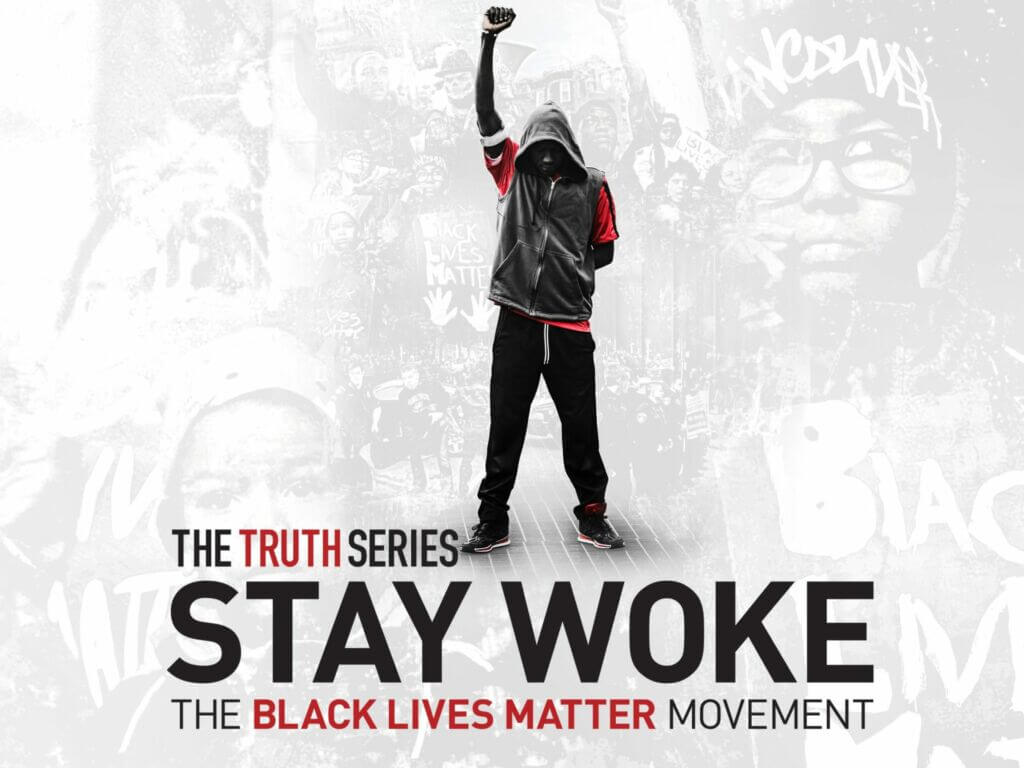

Sekitar tahun 2012-2014 istilah woke meloncat dari subkultur tertentu kepada khalayak yang lebih luas lewat gerakan “BlackLivesMatter” (BLM), sebagai respons atas kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam Amerika.

Katanya yang pendek, dengan tekanan yang kuat akhir konsonan “k”, “woke” langsung mendapatkan perhatian nasional dan menjadi magnet bagi berbagai kelompok aktivis yang lebih luas, terutama liberal kiri. Dan “woke“, yang lahir dari rahim sejarah aktivisme panjang masyarakat kulit hitam Amerika, seperti memperoleh medan perang baru di tengah riuh rendahnya pertarungan ideologi kiri versus kanan, liberal versus konservatif, dalam lanskap aktivisme politik Amerika.

Dengan senjata baru berupa media sosial dan media non konvensional lainnya, “woke” menjadi alat peperangan gender, LGBT, dan isu-isu minoritas lainnya.

Di sinilah masalahnya. Di tengah perang banal ideologi kiri versus kanan, liberal versus konservatif, yang di-“amplify” media sosial seperti Twitter atau Facebook, “woke” sering dianggap melampaui garis. Aktivisme terhadap beberapa isu, biasanya isu-isu liberal, mendorong “cancel culture activism” –– aksi pemboikotan, khususnya lewat sosial media.

Dari sinilah muncul kritik. “Cancel culture activism” dianggap sebagai “wokesism baru’’, plesetan tiruan kata “rasisme”, kadang disebut “woke mob” atau “woke fascism”, sebuah sinisme merendahkan, yang bertentangan dengan kebebasan berpendapat.

Kaum ultra kanan seperti memperoleh amunisi baru untuk menyerang balik. Dan jadilah perang yang tiada ujung pangkal, yang mengingatkan saya pada kata “jihad” dalam konteks narasi teks media tahun-tahun 1980-an sampai 1990-an di Barat. Ketika kaum teroris membajaknya sebagai “alat perjuangan”, dan pada saat yang sama kaum Islamicphobia–dengan label “pengamat Islam”, ‘’ahli Islam”, dan istilah-istilah sejenis, menjadikannya sebagai “senjata” untuk mendiskreditkannya, sehingga kata “jihad” kehilangan konteks historisnya. Mungkin itulah yang terjadi pada “woke” saat ini.

Seperti yang sering dikeluhkan sebagian aktivis kulit hitam, “Woke bukan milik kita lagi.”

Dan bukankah idiom klasik akan selalu berlaku dalam setiap peperangan: bahwa kebenaran, mungkin juga akal sehat, akan menjadi korban pertama dalam setiap perseteruan yang keras dan banal. [ ]

-Karangwangi – Balegede – Pasteur Bandung -RS Diagram Cinere, Augt-Sept 2023

*mantan kepala Biro Republika untuk Washington, DC