Jilbab, Islamofobia dan Budi Santoso

Lieus Sungkarisma sudah mengeluarkan isu rekonsiliasi nasional pemerintah dan oposisi. Andi Arif, ketua Bappilu Partai Demokrat, sudah mendorong adanya dialog besar yang melibatkan juga tokoh tokoh oposisi. Namun, isu utama yang harus diselesaikan menurut saya adalah Islamophobia. Seiring dengan Perserikatan Bangsa-bangsa mengeluarkan resolusi anti-Islamophia, Indonesia harus masuk pada arus besar itu. Apalagi Indonesia sesungguhnya 80-an persen beragama Islam. Kenapa kita justru membuat arus yang berlawanan?

Oleh : Syahganda Nainggolan*

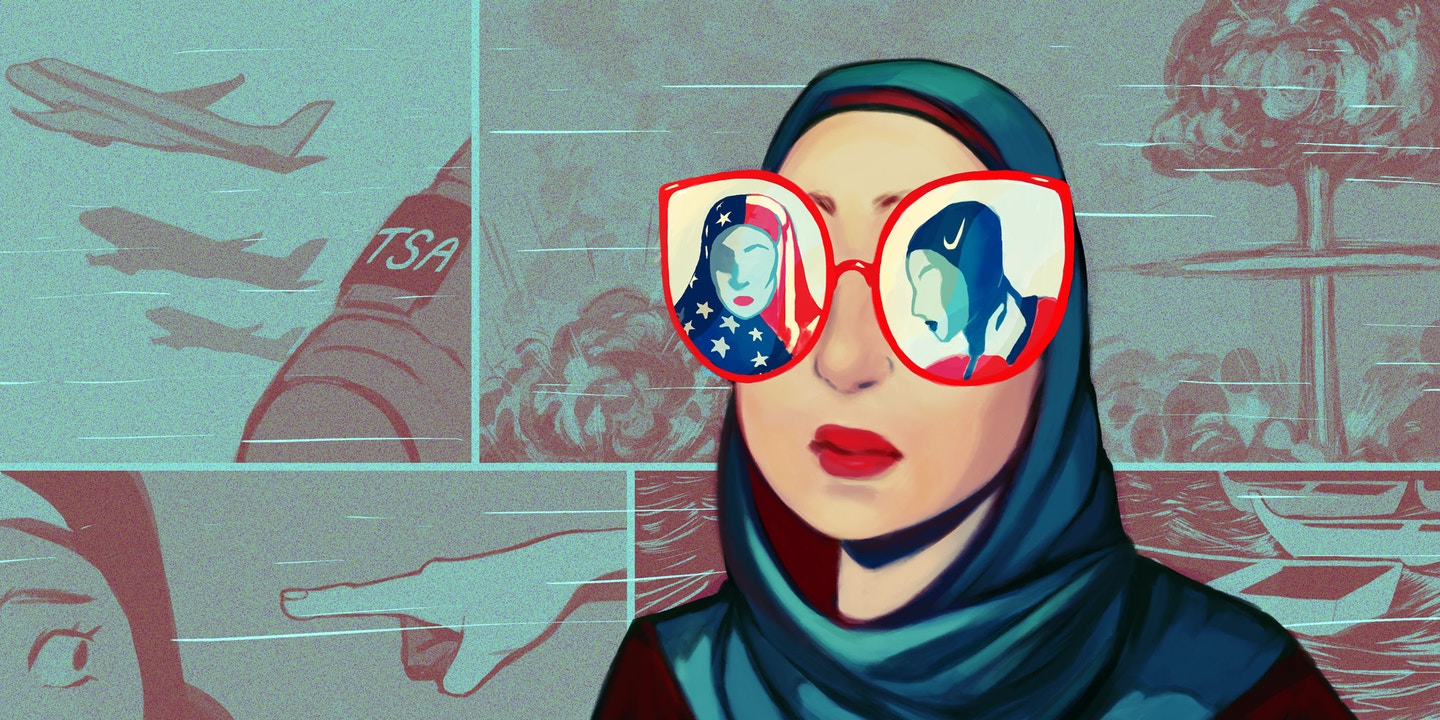

JERNIH– Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Budi Santoso, menghina perempuan di akun medsosnya. Dia juga menghina Islam. Menurutnya perempuan berjilbab merupakan perempuan gurun yang tidak mempunyai value (nilai-nilai) yang universal.

Kenapa mahasiswi tidak mau bersalaman dengan dosennya?katanya. Dia juga mengekspresikan rasa sangat beruntung melihat penerima beasiswa negara LPDP, yang dia ikut seleksi, tidak ada yang memakai jilbab. Budi, yang juga tercatat dalam kelompok Gerakan Anti Radikalisme (GAR)-ITB, sebuah kelompok bersemangat rasis dan Islamofobia yang memfitnah Din Syamsuddin beberapa waktu lalu, saat ini menjadi perhatian publik.

Dalam tulisan saya terdahulu,”Cadar, Cingkrang dan Kebangkitan Peradaban Islam” di tahun 2019, saya sudah membongkar bagaimana negara, khususnya pemerintah Jokowi, terlibat dalam semangat Islamofobia. Saat itu menteri agama dan juga menteri PAN mempersoalkan dan melarang pegawai mereka yang memakai cadar dan bercelana cingkrang. Hal ini membentuk opini terstruktur dalam lingkungan kekuasaan, bahwa Islam atau Islam dalam simbolistik budaya tertentu perlu disingkirkan.

Dalam tulisan itu saya menjelaskan bahwa jilbab (baca: hijab) adalah sebuah simbol perlindungan perempuan dalam Islam. Perempuan yang semakin banyak aktivitas mandiri di luar rumahnya maupun perempuan yang ditinggal suami/orang tua yang bekerja, mendapatkan simbol kesalehan yang memproteksi mereka dari interaksi sosial yang berpotensi melewati batas, misalnya ketika bertemu lelaki bukan muhrim ketika suami/orangtuanya tidak melihatnya.

Konsep ini selain melindungi dan mendorong emansipasi perempuan Indonesia, tentu juga memberikan proteksi pada keluarga, sebagai institusi sosial yang paling penting dalam masyarakat.

Terpilihnya rektor ITK yang islamophobia dan suasana, sekali lagi suasana, pemilihan rektor ITB yang islamophobia dua tahun lalu (meski Prof Din Syamsuddin memberitahu saya Rektor ITB saat ini tidak islamophobia), sebagai contoh, adalah keberhasilan kelompok-kelompok anti-Islam memanfaatkan struktur negara untuk kepentingan mereka. Persoalannya adalah, apakah hal ini akan baik bagi perkembangan pendidikan di universitas?

Kembali pada value universal yang dimaksud Budi Santoso tentang salaman, sekali lagi salaman itu adalah bagian interaksi sosial, yang tidak sepenuhnya universal. Penghormatan antara dosen dan mahasiswi dalam sebuah interaksi memang perlu dilakukan. Tapi penghormatan dan kesopanan bukan berarti harus dengan salaman dan jabat tangan. Di Arab antarlelaki saling cium pipi jika bertemu. Di Eskimo saling beradu hidung. Di Jepang mereka beradu lama menundukkan kepala. Di Indonesia dua telapak tangan disatukan dekat ke dada. Dan banyak cara lainnya.

Di Belanda, antarlawan jenis, misalnya, selain bersalaman kita harus cium pipi sebanyak tiga kali. Itu saya lakukan bertahun-tahun dalam kehidupan keluarga jika di Belanda. Di beberapa negara Eropa lainnya, cium pipi hanya dua kali. Kalau dengan kaum homoseks kita harus menepukkan beberapa kali ke punggung belakangnya tanda kita bukan gay. Jadi klaim universal itu tidaklah mutlak. Substansinya yang teramat penting adalah saling respek atau jika dosen berhadapan dengan mahasiswa, bagi dosen pemaham ortodoks atau konservatif atau gila hormat, setidaknya mahasiswa memberikan hormat dengan cara yang mahasiswa itu nyaman melakukannya.

Rezim Jokowi sudah berlangsung delapan tahun. Mahfud MD beberapa hari lalu telah mengangkat isu keterbelahan atau perpecahan di Indonesia yang begitu dalam. Ini adalah akibat semangat anti-Islam atau Islamophobia yang dikembangkan rezim Jokowi. Selama delapan tahun ini saya melawan pemerintahan Jokowi dan sudah masuk penjara karena itu.

Namun, saat ini situasi semakin kompleks. Ketidakpuasan rakyat sudah meluas dengan spektrum ekonomi yang parah. Kompas melaporkan hasil surveinya beberapa hari lalu, bahwa 70 persen orang Indonesia kesulitan makan atau membeli kebutuhan pokok. Mungkin ledakan sosial akibat persoalan konflik identitas dan struktural ini akan terjadi habis lebaran. Ketika uang habis dipakai mudik. Ketika pekerjaan tidak ada. Ketika biaya-biaya kebutuhan pokok, BBM dan pendidikan anak tidak terjangkau lagi. Semua akan menjadi pemicu.

Persoalannya, apakah rezim ini punya jalan keluar? Mungkin Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet bulan Juni? Tapi apakah itu sebuah jalan yang berarti?

Lieus Sungkarisma sudah mengeluarkan isu rekonsiliasi nasional pemerintah dan oposisi. Andi Arif, ketua Bappilu Partai Demokrat, sudah mendorong adanya dialog besar yang melibatkan juga tokoh tokoh oposisi. Namun, isu utama yang harus diselesaikan menurut saya adalah Islamophobia. Seiring dengan Perserikatan Bangsa-bangsa mengeluarkan resolusi anti-Islamophia, Indonesia harus masuk pada arus besar itu. Apalagi Indonesia sesungguhnya 80-an persen beragama Islam. Kenapa kita justru membuat arus yang berlawanan? [ ]

*Doktor lulusan FISIP UI, alumnus ITB