Masyarakat ‘Meungpeun Carang’ dan Kura-kura dalam Perahu

Semua takut menanggung risiko, meski tahu mana yang benar dan salah. Kebanyakan memilih jadi pengecut dibanding dianggap sok pahlawan atau pahlawan kesiangan yang berisiko dikucilkan…

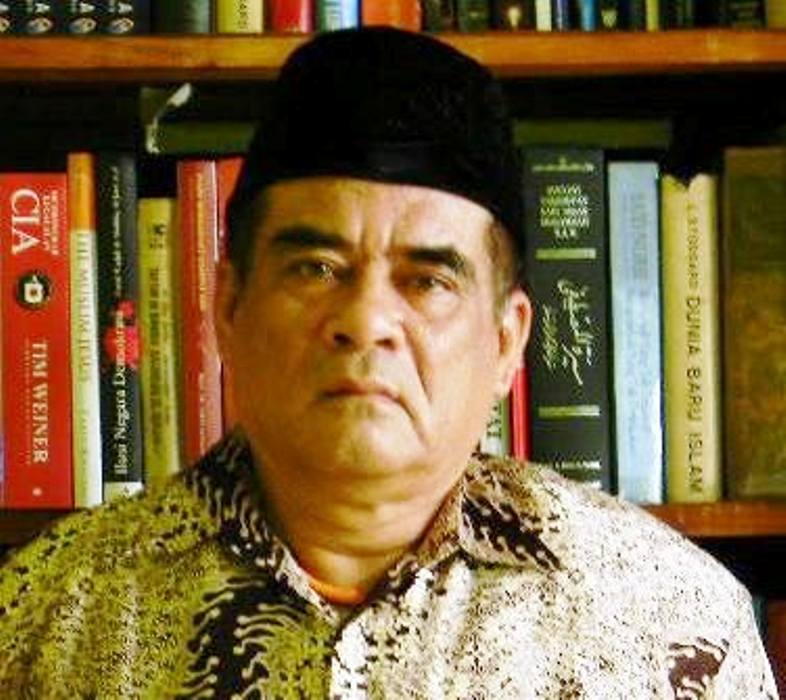

Oleh : Usep Romli HM

“Meungpeun carang”, sebuah peribahasa Sunda. Secara harfiah, adalah menutup mata dengan jari-jari tangan terbuka. Sehingga masih dapat melihat segala sesuatu yang terjadi. Dengan demikian, “meungpeun carang” menunjukkan suatu sikap pura-pura, tak ambil peduli, cuek bebek, acuh tak acuh. Serasi dengan peribahasa “kura-kura dalam perahu”.

Sikap “meungpeun carang” (MC) dan “kura-kura dalam perahu” (KKP), tampaknya sudah mendarah-mendaging di seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari tingkat “elit” hingga lapisan paling “alit”. Mungkin akibat kebiasaan ingin mencari enak dan aman saja. Takut menanggung risiko tidak terduga. Biar dianggap pengecut, daripada “sok pahlawan” yang akan membuat terkucil dari kehidupan sehari-hari.

Karena itu, apa pun yang terjadi di tengah masyarakat, bangsa dan negara, dibiarkan saja apa adanya. MC atau KKP dianggap merupakan sikap terbaik daripada ikut campur buka suara atau melakukan aksi penentangan. Betul-betul pasrah sumerah kepada keadaan, seburuk apa pun.

Semisal, berbagai kasus korupsi. Semua orang tahu ke mana aliran dana yang dikorupsi dari Jiwasaraya, Asabri, dll. Atau Bank Century (2009), BLBI (2002) dan kasus-kasus megakorupsi lainnya. Semua tahu, keluar dari tangan siapa, masuk ke kantong siapa. Tanpa usah berkutat bertele-tele, memperdebatkan sistemik atau non-sistemik, tanpa perlu adu ilmu ekonomi antara para pendekar ekonomi. Tapi semua MC dan KKP.

Lepas dari penjajahan Belanda yang kabarnya selama 350 tahun dan penjajahan Jepang 3 tahun, melalui revolusi kemerdekaan yang betul-betul mengandung nilai juang gagah perwira pemberani dan patriotis, tidak menjadikan bangsa ini mampu memelihara nilai-nilai ksatria para pendahulunya. Malah justru terjerembab ke dalam jurang kenistaan. Mengagung-agungkan “vested interest”, “yes men”, baik pada zaman Orde Lama (1945-1966), maupun zaman Orde Baru (1966-1998), dan zaman-zaman selanjutnya (Reformasi).

Hingga kini tatkala gerakan reformasi berusia 22 tahun, kita selalu terpana pada satu titik euphoria sejenak. Kemudian, mengulang kembali situasi dan kondisi yang ingin diperbaiki.

Orde Lama dituding korup dan terlalu mementingkan politik. Hukum kacau balau. Tak ada yang berani buka suara. Karena kalau coba-coba menentang, akan dicap kontra-revolusi, antek Nekolim. Semua MP. Semua KKP. Bungkam diam.

Datanglah Orde Baru membawa slogan anti-korusi dan anti politik. Juga “the rule of the law”. Penegakan hukum yang murni dan taat asas. Semua mendukung, memuji dan menyambut Orde Baru. Mengecam keras Orde Lama. Tapi lambat laun, rezim Orde Baru pun ternyata mengulang praktik Orde Lama. Bahkan lebih bengis lagi. Semua diam. Semua MP. Semua KKP. Sebab siapa yang berani buka suara, akan dianggap subversif, anti-pembangunan, anti-Pancasila dan anti-UUD 45. Atau pendukung “PKI Malam”.

Setelah datang reformasi, baru semua berteriak. Merasa bebas. Merasa tak perlu takut lagi. Tapi dua puluh dua tahun berlalu, gejala penyakit Orde Lama dan Orde Baru yang berbasis Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) semakin meruyak di mana-mana. Dari pusat hingga daerah. Dan untuk mempertahankannya, pihak-pihak yang merasa diuntungkan, melakukan berbagai cara, baik halal maupun haram. Persis seperti yang dilakukan pada era pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Termasuk merekayasa berbagai hal yang dianggap dapat mempertahankan dan memperkuat kedudukan.

Semua tahu itu. Semua faham. Tapi semua tak berani mengungkapkan. Apalagi jika tertulis. Pasti terkena jerat UU ITE. Apalagi jika mengarah kepada kritik terhadap kebijakan politik, kemunafikan politisi dan penguasa, kecurangan pengusaha, kelemahan aparat pemerintahan. Walau semua itu nyata terang benderang didepan mata, semua terpaksa MP. Terpaksa KKP.

Semua diatur sedemikian rupa, agar seolah-olah cocok dengan keadaan sekaligus memuaskan keinginan yang mengatur dan yang yang punya lakon

Yang lebih tragis lagi, ada segelintir penguasa kewenangan, tidak hanya MP dan KKP saja. Melainkan sengaja membutakan mata dan menulikan telinga terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Kata orang Sunda, “papahare”. Tak peduli pada apa yang terjadi. Sehingga tega berbuat kontroversi.

Seperti pada situasi wabah Corona Covid-19 saat ini. Diberitakan, pimpinan KPK, meminta kenaikan gaji hingga Rp 300 juta (www.jawapos.com). Walaupun belum terbukti, tapi isu ini menunjukkan fakta MP dan KKP. Padahal KPK masih punya utang kewajiban menangkap Harun Masiku yang buron berbulan-bulan.

Padahal serangan Corona Covid-19 telah merenggut ratusan korban jatuh sakit dan puluhan meninggal. Serta jutaan warga terpenjara di rumah masing-masing (stay at home) tanpa bekal cukup. Tak mustahil akan menimbulkan bencana baru berupa kelaparan dan penyakit busung lapar.

Jika betul, makan gaji buta Rp 300 juta tanpa prestasi dan reputasi membanggakan, di tengah derita bangsa dan negara seperti sekarang, adalah sikap dan tindakan sadis. Sama sekali sangat tidak Pancasilais. Jika punya malu, seharusnya malu oleh sikap dan tindakan para pemimpi di luar negeri, yang merelakan gaji mereka untuk menanggulangi Corona.

“Malu aku jadi orang Indonesia,” kata Taufik Ismail, dalam sebuah puisinya. Benar juta kalau melihat hal-hal seperti itu. [ ]