Di lapangan, cerita kemanusiaan selalu punya sisi yang tak terpisahkan dari logistik dan ketahanan tim. Dalam merespons ini, IDAI Sumut telah mengirimkan total 80 dokter spesialis anak secara bergantian ke daerah-daerah terdampak, dibantu relawan dokter umum, perawat, dan pengemudi mobil yang sering merangkap kerja membagikan bantuan non-medis. Model tim bantuan bergiliran penting, karena dampak bencana tak selesai dalam dua-tiga hari, sementara layanan kesehatan harus tetap berjalan tanpa membuat tim bantuan tumbang karena kelelahan.

Oleh : Rizky Adriansyah*

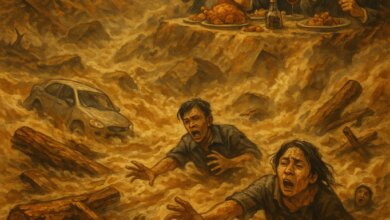

JERNIH—Air banjir tidak hanya memindahkan orang dari rumahnya. Ia juga memindahkan risiko—dari fasilitas kesehatan ke posko mobile clinic, dari rumah dan sekolah ke tempat-tempat pengungsian, dari kebiasaan bersih ke keterbatasan air, dan dari infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) menjadi ancaman pneumonia pada balita.

Dalam situasi seperti ini, penanganan kesehatan bukan sekadar soal klinik darurat, tetapi soal sistem: siapa yang datang lebih dahulu, bagaimana menjangkau desa-desa yang terputus, apa yang harus diprioritaskan, dan bagaimana menjaga anak tetap aman ketika layanan kesehatan dasar “runtuh”.

Sejak 27 November 2025 hingga saat ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Sumatera Utara terlibat aktif menangani dampak banjir di Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Awalnya fokus dan prioritas IDAI Sumut adalah anak dan keluarga, kelompok yang paling cepat jatuh sakit dan paling sulit bertahan dengan sumber daya seadanya” ketika air menenggelamkan rumah-rumah mereka.

Di lapangan, cerita kemanusiaan selalu punya sisi yang tak terpisahkan dari logistik dan ketahanan tim. Dalam merespons ini, IDAI Sumut telah mengirimkan total 80 dokter spesialis anak secara bergantian ke daerah-daerah terdampak, dibantu relawan dokter umum, perawat, dan pengemudi mobil yang sering merangkap kerja membagikan bantuan non-medis. Model tim bantuan bergiliran penting, karena dampak bencana tak selesai dalam dua-tiga hari, sementara layanan kesehatan harus tetap berjalan tanpa membuat tim bantuan tumbang karena kelelahan.

Jenis layanan utama yang dijalankan mencakup Mobile Clinic (klinik bergerak) untuk menjangkau lokasi pengungsian dan desa terdampak, termasuk wilayah yang aksesnya terputus dan Edukasi kesehatan kepada orang tua/pengasuh—terutama terkait pencegahan diare, ISPA, penyakit kulit, dan tanda bahaya anak. Di samping itu, IDAI Sumut mengupayakan Pengiriman air bersih berupa total 58 tangki—intervensi yang tampak “non-medis”, tetapi dalam banjir justru menjadi fondasi pencegahan penyakit. Alhamdulillah, semua kegiatan ini berasal dari donasi yang dikirimkan ke rekening kemanusiaan IDAI Sumut. Total donasi Rp 688 juta dan bantuan lainnya berupa obat-obatan, makanan bayi dan balita, serta pakaian layak pakai.

Temuan penyakit utama selama respons ini konsisten dengan pola bencana banjir, yakni ISPA, penyakit kulit, dan diare. Tiga diagnosis ini sering terlihat “umum”, namun pada kondisi pengungsian dapat berubah cepat menjadi gawat, terutama pada bayi dan balita.

Mengapa “mobile clinic” jadi tulang punggung? Pada bencana banjir, masalah terbesar sering kali bukan ketiadaan tenaga kesehatan semata—melainkan terputusnya akses. Karena itu, pendekatan mobile clinic menjadi semacam “jembatan layanan” ketika Puskesmas atau Klinik Pratama tidak bisa beroperasi optimal, rumah sakit masih ada tetapi masyarakat tidak dapat mencapainya, dan desa-desa terisolasi memerlukan layanan kesehatan yang bisa mendatangi mereka, bukan sebaliknya.

Mobile clinic juga memberi keuntungan lain, tim dapat menggabungkan pelayanan kuratif (mengobati) dengan intervensi preventif (edukasi, skrining, dan rujukan dini). Dalam bencana, pencegahan sering menentukan apakah posko akan dibanjiri pasien di minggu-minggu berikutnya.

Kronologi lapangan: dari Medan dan Langkat, menuju wilayah yang sempat terisolasi di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.

Pada fase awal banjir, IDAI Sumut menjangkau wilayah banjir di Medan dan Langkat. Namun akhirnya berhasil masuk ke lokasi lain dengan akses jalan yang sulit—Aceh Tamiang, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Tiga Kabupaten yang sempat berada dalam kondisi terisolir sehingga sulit dijangkau.

Seiring air mulai surut dan akses perlahan terbuka, tim IDAI Sumut kemudian berhasil menjangkau Aceh Tamiang, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Di sinilah tantangan menjadi lebih kompleks, karena karakter hambatan di tiga kabupaten tersebut sangat berbeda.

Aceh Tamiang, fasilitas layanan kesehatan lumpuh total, rumah sakit dan puskesmas terendam lumpur. Artinya, masalahnya bukan sekadar akses warga ke layanan, tetapi layanan itu sendiri tidak siap pakai. Sedangkan di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, rumah sakit masih beroperasi, tetapi akses masyarakat terputus karena banyak jalan darat rusak karena longsor dan genangan lumpur. Sejumlah desa bahkan harus dijangkau menggunakan helikopter, seperti di Kecamatan Sitahois, Tapteng. IDAI Sumut membuka posko mobile clinic di beberapa desa agar layanan tetap hadir dekat dengan warga korban bencana.

Dua situasi ini menggambarkan dua wajah bencana: “fasilitasnya tidak ada” versus “fasilitasnya ada tapi tak terjangkau”. Keduanya memerlukan strategi yang berbeda—dan di sinilah pengalaman tim sangat menentukan.

Tiga penyakit utama yang ditemukan harus segera diobati dan dicegah supaya tidak memberat. Misalnya ISPA, batuk pilek yang bisa berubah cepat pada anak. ISPA merupakan “penyakit pengungsian” yang klasik. Kepadatan pengungsian sementara, cuaca ekstrim, dan kelelahan membuat anak mudah tertular.

Di lapangan, kunci penanganannya bukan sekadar memberi obat, melainkan memastikan anak tidak berisiko mengalami pneumonia. Gejalanya adalah napas cepat, anak yang tampak lemas, tidak mau minum, dan demam tinggi. Edukasi kepada orang tua menjadi sama pentingnya dengan terapi. Dalam bencana, banyak keluarga menunda kembali ke layanan kesehatan karena merasa “sudah pernah berobat”. Padahal, ISPA berat pada anak dapat memburuk dalam hitungan jam.

Masalah kesehatan lainnya adalah penyakit kulit, akibat air kotor, lembap, dan padatnya hunian

Banjir membawa air kotor, lumpur, pakaian yang jarang kering, serta keterbatasan sarana mandi/cuci. Anak bermain di genangan, tidur berdesakan, lalu muncul gatal, ruam, infeksi kulit sekunder. Penanganan penyakit kulit di posko biasanya menekankan diagnosis klinis yang tepat (agar terapi tidak salah sasaran), menjaga kulit tetap kering/bersih semampunya, edukasi agar tidak berbagi handuk/pakaian, dan kewaspadaan pada infeksi yang menyebar cepat di keluarga. Di sinilah intervensi pengiriman tangki air bersih menjadi “obat” yang sering paling efektif—karena mengurangi sumber masalahnya.

Kemudian masalah diare, sederhana, tapi paling berbahaya bila terlambat. Diare pada anak sering dianggap “biasa”. Dalam bencana banjir, diare bisa melonjak karena air minum dan sanitasi terganggu. Tantangan terbesarnya bukan hanya mengobati diare, tetapi mencegah dehidrasi.

Penanganan yang efektif biasanya bertumpu pada rehidrasi oral (ORS) sedini mungkin, edukasi tanda bahaya dehidrasi, serta emilahan kasus yang harus segera dirujuk (anak tampak sangat lemas, tidak bisa minum, muntah terus, darah pada tinja, tanda dehidrasi berat).

Suplai tangki air bersih berperan langsung—tanpa air aman, keluarga sulit membuat larutan oralit dan menjaga kebersihan makanan anak .

Dua kabupaten, menjadi dua pelajaran sistem layanan kesehatan tanggap bencana bagi IDAI Sumut, yakni Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah. Aceh Tamiang, ketika layanan kesehatan “tidak bisa dipakai”, kondisi RS dan puskesmas lumpuh total akibat lumpur membuat strategi respons harus bergeser dari “memperkuat fasilitas” menjadi “mengganti fungsi fasilitas” sementara waktu. Pada situasi seperti ini, mobile clinic bukan lagi pelengkap—melainkan tulang punggung layanan.

Implikasinya besar. Kasus-kasus yang biasanya selesai di Puskesmas harus ditangani di posko lapangan, perlu jejaring rujukan yang jelas untuk kasus berat. Logistik obat dan alat untuk anak harus benar-benar siap karena tidak bisa “mengandalkan stok fasilitas”.

Situasi lumpur juga memunculkan masalah lanjutan. Kebersihan lingkungan memburuk, penyakit kulit meningkat, dan risiko penyakit berbasis air bertahan lebih lama bahkan setelah banjir surut.

Di Tapanuli Tengah, rumah sakit hidup, namun jalan mati. Rumah sakit masih beroperasi, namun masyarakat sulit mengakses karena jalan darat terputus. Sebagian desa harus dijangkau dengan helikopter. Di titik ini, pelayanan kesehatan menjadi persoalan “last mile”—bagaimana membawa layanan ke orang yang membutuhkan.

Keputusan membuka posko mobile clinic di beberapa desa adalah bentuk adaptasi yang tepat untuk kondisi seperti ini. Ketika rujukan sulit, maka skrining menjadi krusial (siapa bisa ditangani di tempat, dan siapa yang harus dievakuasi). Edukasi keluarga diperkuat agar perburukan cepat dikenali. Koordinasi transportasi dan jalur evakuasi menjadi bagian dari layanan kesehatan itu sendiri.

Air bersih: intervensi kesehatan masyarakat yang menyelamatkan ribuan “kasus yang belum terjadi”. Pengiriman 58 tangki air bersih adalah bagian yang sangat krusial dalam tanggap darurat banjir. Dalam bencana banjir, air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari—ia adalah pencegahan primer bagi diare dan dehidrasi, penyakit kulit, serta risiko kontaminasi makanan bayi dan balita.

Intervensi air bersih juga memperkuat efektivitas edukasi. Anjuran “cuci tangan pakai sabun” atau “buat oralit” tidak akan berjalan bila air aman sulit ditemukan. Di sini terlihat bagaimana respons kesehatan anak yang efektif selalu memadukan klinik dengan dukungan kesehatan lingkungan.

Edukasi merupakan “obat” yang paling murah, tapi harus diulang dan dibuat praktis. Dalam respons bencana, edukasi yang berhasil bukan yang panjang—melainkan yang bisa dipraktikkan. Materi edukasi yang biasanya paling dibutuhkan keluarga di pengungsian adalah, tanda bahaya ISPA dan diare/dehidrasi., cara aman menggunakan air bersih untuk minum dan membuat makanan anak, serta kebiasaan sederhana pencegahan penyakit kulit (jaga kering, ganti pakaian bila basah, tidak berbagi handuk). Kekuatan edukasi dari tim dokter anak adalah kejelasan pesan: singkat, tegas, berbasis tanda bahaya, dan berorientasi keputusan—“kapan harus segera dibawa ke layanan”.

Sebagai penutup tulisan catatan lapangan ini, banjir bisa surut, tetapi dampaknya pada anak bisa panjang—kecuali sistem bekerja. Respons IDAI Sumatera Utara sejak 27 November 2025 hingga kini, dengan 80 dokter spesialis anak yang digerakkan bergantian, layanan mobile clinic, edukasi keluarga, serta dukungan 58 tangki air bersih, menunjukkan satu pelajaran penting: penanganan bencana yang efektif untuk anak harus memadukan ketangguhan klinis dan ketangguhan akses.

Di Aceh Tamiang, tantangannya adalah fasilitas kesehatan yang lumpuh total. Di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, tantangannya adalah fasilitas yang ada tetapi terputus dari warga. Sementara di Langkat respons cepat di awal dapat berjalan lebih optimal karena akses yang relatif lebih mudah dijangkau dari Medan.

Perbedaan konteks ini menuntut satu hal yang sama, kecepatan adaptasi, kerja tim bergilir yang berkelanjutan, dan keberanian membawa layanan ke titik paling sulit. Demikian, Tabik. [ ]

*Ketua IDAI Sumatera Utara