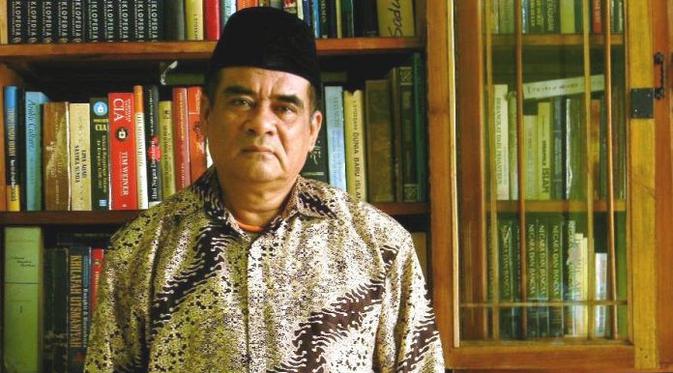

Kang Usep Romli, dan “Outlaw Josey Wales” yang Belum Sempat Kami Tonton

Kunjungan yang juga akan terus saya syukuri sebagai penanda kemenangan saya atas Izrail, yang langka saya catatkan sebelumnya. Andai saja dua pekan lalu itu saya langsung pulang ke rumah, tanpa menyempatkan dulu bersilaturahim ke Limbangan…

Oleh : Darmawan Sepriyossa

JERNIH— Seperti biasa, manakala waktu subuh usai, sambil menikmati teh panas yang dibuatkan istri, saya menghadapi laptop, mengisi halaman Jernih.co. Namun pagi ini tiba-tiba terasa–sangat terasa, ada yang berbeda.

Biasanya, saya akan menunda penulisan artikel saya sampai selesai membaca dan mengunggah tulisan-tulisan kiriman H Usep Romli HM. Sejak sekitar setengah tahun ini beliau aktif menulis buat Jernih. Bantuan besar yang sampai kapan pun tak akan pernah berhenti saya syukuri.

Saya tulis “membaca dan mengunggah”, karena memang itu yang sejatinya saya lakukan alih-alih mengedit. Kebijaksanaan redaksional Jernih mengharuskan saya membaca tulisan-tulisan yang dikirimkan ke redaksi sebelum mengunggahnya. Lepas dari siapa pun pengirimnya.

Dan tugas itu, untuk tulisan yang datang dari Kang Usep Romli, begitu gampang saya lakukan. Tak pernah saya harus mengubah, apalagi banyak hingga laiknya menulis ulang. Lebih sering, saya hanya ikut membaca lebih dulu dibanding pembaca luas. Yang harus saya cermati, biasanya tak lebih kesalahan penulisan semata.

Kang Usep bagaimana pun adalah penulis dwi bahasa. Beliau menulis dengan dua bahasa berbeda, dan keduanya begitu lancar ia lakukan—Bahasa Indonesia dan Basa Sunda. Akibatnya wajar bila kadang saya dapati akhiran-akhiran kata ‘Sunda’ yang menempel tak sengaja. Misalnya, “karenana” untuk “karenanya”, “biasana” untuk “biasanya”. Hanya hal-hal semacam itu.

Sekitar dua bulan berjalan, saya mulai menengarai bahwa Kang Usep tergolong resep heureuy (senang bercanda). Karena itu saya tak jarang mencandai beliau. Misalnya, pada tulisan yang muncul di Jernih 1 Mei lalu, meski judul yang Kang Usep berikan “Ramadhan, Bulan Kedermawanan”, saya ubah dengan maksud mencandai beliau—meski kemudian saya sadar canda tersebut ‘ganjil’ dan ‘tak lucu’, menjadi “Ramadhan, Bulan Kedarmawanan”, mengambil nama depan saya. Entah Kang Usep sadar atau tidak—saya rutin memberi link tulisan yang sudah dimuat Jernih melalui akun WA dan FaceBook Kang Usep. Yang jelas, beliau tak pernah mengirim pesan bernada ‘complain’ tentang hal itu.

Beberapa kali kata “staTsiun” yang beliau tulis untuk kata “stasiun” pun tak saya ubah. Saya biarkan, agar pembaca tahu bagaimana Urang Sunda secara tak sadar menuliskan kata itu sesuai apa yang ada di benaknya. Beberapa kali lain memang saya ubah, sesuai apa yang benar, dalam arti menjadi standard penulisan baku bahasa Indonesia. Kata “Pisik”, misalnya, yang selalu beliau tulis untuk “Fisik”, hampir pasti selalu saya ubah.

Seingat saya, hanya sekali Kang Usep ‘complain’ soal tulisan. Itu pun bukan genuine datang dari dirinya sendiri. Pada 2 Mei lalu, saat saya memberi illustrasi seseorang yang melakukan selfie sambil sujud, untuk tulisan Kang Usep tentang kebiasaan riya.

“Hapunten, pami tiasa mah digentos. Seueur nu protes ka Akang..” (Maafkan, kalau bisa diganti saja. Banyak yang protes kepada Akang…). Itu permintaan yang terlampau sopan untuk saya, dari penulis senior seperti Kang Usep. Segera saja saya ganti gambar illustrasi untuk artikel tersebut.

Meski tak kerap, sesekali kami juga bertukar pesan WA di luar pekerjaan. Beberapa kali Kang Usep mendoakan anak bungsu saya, Ghiffar, agar menjadi anak baik dan salih. “Leuh Ghiffar roa (mungkin maksudnya boa—Jernih) morontod nya. Mugi sehat wal afiat mulus rahayu janten waladun solihun yadulahu. Didoakeun ku Aki unggal tahajud insya Alloh. Wah, Ghiffar mungkin sedang bertumbuh ya. Semoga sehat wal afiat berkembang baik menjadi anak yang salih. Didoakan oleh Aki setiap tahajud, Insya Allah.”

Pesan itu datang pada 27 Juni lalu, saat bertukar pesan WA dan saya mengabarkan tengah mencari celana buat Ghiffar yang rasa-rasanya cepat sekali jadi ketat dan tak lagi muat.

Satu doa khusus pernah beliau berikan buat saya. “Semoga jadi miliuner,” tulisnya melalui pesan WA. Saya sempat mau mengirimkan ikon tertawa, hanya urung karena segera datang tambahan pesan setelah itu. “Agar bisa menolong banyak orang yang butuh.” Alhasil, alih-alih mengirimkan ikon tertawa, saya mengetik di selular saya dan merespons balik. “Aamiin. Hatur nuhun, Kang.”

Ada tiga hal besar yang seingat saya senantiasa Kang Usep tulis untuk Jernih. Soal-soal keagamaan, lingkungan, Garut dan Kesundaan. Semua ditulisnya dengan cara tuturan ringan, lancar, enak dibaca dan dalam banyak hal, menginspirasi. Karena semua itu manakala mungkin biasanya selalu dikaitkan dengan pengalaman hidupnya, maka membaca tulisan Kang Usep—bahkan di sementara artikel keagamaan–ibarat mendengar langsung dari seorang juru cerita tentang masa lalu yang pernah ia alami. Tentang masa-masa ketika hidup yang lebih rukun, tentang nafsu manusia yang saat itu lebih terukur, tentang kesediaan untuk menenggang perasaan sesama, yang dulu pernah hidup di kehidupan warga Tatar Sunda.

Tentang tulisan bernuansa pesan keagamaan ini sampai membuat klien Jernih secara khusus meminta kami agar Kang Usep dilibatkan dalam pembangunan sebuah situs berita yang ia pesan. “Tulisan-tulisan beliau lancar, renyah dan mudah dimengerti,” kata klien kami itu. Kami—yang memang dari awal sudah berniat untuk itu, merasa mendapatkan gayung bersambut. Bahkan tak sadar kalau Kang Usep sudah senior, kami mencantumkan beliau sebagai pengisi materi pelatihan jurnalistik d Jakarta, bagian dari pembangunan situs berita tersebut.

Saya sadar manakala pada 21 Juni Kang Usep mengirim pesan WA, membalas permintaan dan jadual yang kami kirimkan.

“…Katampi pisan kapercantenanna. Mung rupina moal tiasa. Akang gaduh darah tinggi akut. Pami cape sok naek drastis. Ayeuna bada isa pk 19.30 kedah tos ngagojod. Langkung ti jam sakitu lapur tara tiaaa reup. Siang bada lohor pk12.30 kedah tos sare deui. Ku kituna nyanggakeun ka nu aramom (aranom—jernih) . Akang ngantos petunjuk ngadamel tulisan we insya Alloh. Hapunten anu kasuhun..”

“Terimakasih banyak untuk kepercayaan yang diberikan. Hanya tampaknya tak bisa. Akang punya darah tinggi akut. Kalau capek, segera naik drastis. Saat ini, bada Isa pukul 19.30 sudah harus telentang. Lewat dari jam segitu biasanya akan susah lagi tidur. Siang usai Dhuhur pukul 12.30 sudah harus kembali tidur. Untuk itu, biarlah saya amanatkan untuk yang muda-muda. Akang menunggu petunjuk tulisan apa saja yang dibuat, Insya Allah. Semoga berkenan memaafkan…”

Tiga hari kemudian, pesan senada kembali saya terima. Kali ini dalam bahasa Indonesia karena dikirimkan ke grup WA bersama. “Saya mendukung sambil mendoakan semoga Alloh memberikan kemudahan atas segala rencana kita. ALLOHUMNA YASIR WALA TUASIR . Mohon maaf tidak bisa terjun langsung ke Jakarta..”

Kepedulian Kang Usep untuk lingkungan pun sangat tinggi. Lebih dari sepertiga tulisan yang dikirimkannya buat Jernih selama setengah tahun ini, bercerita tentang rasa kehilangannya akan lingkungan hidup di sekitarnya. Tentang pajaratan (pekuburan) yang kehilangan dangiang (kewibawaan) seiring hilangnya pepohonan besar seperti Beringin, Kiara, Loa, Nunuk, yang umumnya tumbuh di pemakaman-pemakaman Sunda; tentang hutan-hutan kehilangan pohon yang sejatinya tak hanya flora melainkan pula tata cara hidup urang Sunda. Kepedulian itu mengalir entah itu dalam artikel, atau bahkan cerita-cerita pendek.

“Aya rasa watir sabot neuteup jajaran makam teh. Aya gambar katunggaraan ngagurat di dinya. Katunggaraan alam nu ropoh tur walurat. Makam, pajaratan, kuburan keur nu maot, geus henteu dipentingkeun deui dina lingkungan hirup kumbuh. Saayana. Sahayuna.” Tulis Kang Usep dalam sebuah cerpen berbahasa Sunda, yang kumpulannya kemudian meraih hadiah tertinggi sastra Sunda, Rancage.

“Ada rasa kasihan saat menatap jajaran makam. Ada gambar kesedihan tergurat di sana. Kedukaan alam yang ringkih dan darurat. Makam, pekuburan, kuburan untuk yang mati sudah tak lagi dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari. Seadanya. Bagaimana nanti saja…”

Pada pagi 26 Juni, Kang Usep mengeluh serius kehilangan dua pohon Kiara yang telah 22 tahun ia pelihara. Kena tebang untuk—kabarnya, pelebaran jalan di depan rumahnya.

“Ti kamari akang berdukacita. Tangkal kiara sadua dua payeuneun rorompok dirungkadkeun ku panitia pelebaran jalan kampung. Padahal ngahaja akang melak 22 taun kapengker. Diceboran unggal dinten. Dari kemarin Akang berduka. Dua pohon Kiara depan rumah ditebang panitia pelebaran jalan kampung. Padahal Akang sengaja menanamnya 22 tahun lalu. Disirami tiap hari…”

“Tulis saja, Kang. Agar orang tahu betapa Kiara sudah langka. Menarik…” Saya jawab via WA.

“Insya Alloh, ke nuju ngupah ngapeh hatè nu tibelat dua kiara umur 22 taun nu ditigas ku senso ukur 2 jam. Jahat pisan. Insya Allah, sebentar tengah menenangkan hati yang teringat dua Kiara umur 22 tahun yang ditumbangkan chainshaw hanya dua jam. Jahat sekali…”

Obrolan pendek itu masih berbuntut 4-5 pesan berbalasan di WA. Dua jam kemudian datang tulisan tentang hal itu, dimuat hari itu juga.

Jika kepada pohon saja ia peduli, tentu manusia apa lagi. Kami punya reporter, Mufid namanya. Baru masuk awal tahun lalu. Setiap kali melempar tulisan di grup untuk diedit mentornya, Mas Teguh, ia akan menulis, “Pak Darmawan, Mas Teguh, mohon dikoreksi.”

“Mufid ka mana? Asa tara aya minta “pak darmawan pa teguh tolong koreksi“, tanya Kang Usep via WA pada akhir Juni. “Mufid ke mana? Rasanya tak lagi terlihat ia minta,”Pak Darmawan, Pak Teguh tolong koreksi..” Saya menjelaskan, pandemi membuat usaha sedikit terkapar hingga harus mengurangi personel.

“Sayang sekali…” balas Kang Usep dalam basa Sunda, saat tahu alasan di balik tiadanya lagi celoteh Mufid. Sejatinya sih reporter kami itu masih bisa berceloteh apa pun, karena hingga saat ini tak pernah kami hapuskan dari grup. Kami berpikir, bukan mustahil kami punya kekuatan lagi untuk mempekerjakan dia.

Kang Usep juga tak luput bertanya saat WA mengabarkan salah satu kru kami, Mas Teguh Setiawan, sakit.

“Kumaha Mas Teguh? Tos damang?”tanyanya pada 9 April lalu, sehari setelah kabar sakitnya Mas Teguh ada di WA.

Dari banyak hal yang nyambung antara saya dan Kang Usep—tanggal lahir kami pun hanya berbeda sehari, saya lebih awal—adalah kesukaan akan film koboy. Itu diketahui juga dari obrolan via WA. Dua aktor film koboy kesayangan Kang Usep adalah John Wayne dan Clint Eastwood. Ia pernah bicara tentang film di mana Eastwood berperan sebagai penjahat di era pascaPerang Saudara AS.

“Yang ini?” tanya saya dalam WA, sambil menyertakan cover album DVD “Outlaw Josey Wales”, tentu dalam basa Sunda.

“Ah, tampaknya iya. Akang menontonnya tahun 1975.”

Saat DVD tersebut bersama beberapa film koboy lain mau saya paketkan, Kang Usep bilang, jangan dulu. “Saya memakai komputer desk-top lama. Nanti saja kalau ada laptop agar lebih nyaman,” katanya. Saya masih ingat, menjanjikan sebuah laptop manakala krisis ekonomi akibat covid ini telah membaik. Itu memang hak Kang Usep, sebagaimana yang kami berikan kepada kru Jernih lainnya. Sayang, saat Kang Usep resmi bergabung, Covid yang datang langsung melukai kondisi keuangan kami.

“Salse wae, jangan terlalu dipikirkan,” jawab Kang Usep untuk janji saya itu.

Minggu (5/7) lalu, ke grup WA saya mengirimkan tulisan Kang Usep dalam basa Sunda, temuan saya dari sebuah situs lama. Cerita tentang pengalamannya melakukan perjalanan jurnalistik saat Perang Afghanistan di awal 1990. Cerita itu diawali kisah hidup penulis saat kanak-kanak:

Karena saya diam saja, tak ikut nimbrung, Bu Guru mendatangi san bertanya,”Apa cita-citamu, Usep?”

Tak ragu saya menjawab,” Ingin jadi tukang main.”

Tanpa ada ba bu, penunjuk batang bambu kecil yang dipegang Bu Guru langsung menghajar punggung saya. Sambil mengomel,”Cita-cita apa itu, jadi tukang main!”

Karena cerita itu dalam basa Sunda, Kang Usep langsung menimpali di grup WA.

“Pami kaangge mah, insya Allah saya terjemahkan,” katanya dalam basa Sunda, seolah mengobrol langsung dengan saya.

Pada Selasa (7/7) ke grup datang pesan WA dari Kang Usep, mengabarkan dirinya sakit. Semua berawal dari kadar gula darahnya yang mencapai 460. Semua anggota grup mendoakan, juga mendoakan ibu saya di kampung yang hari itu pun masuk rymah sakit. Tak kecuali Kang Usep. Ia masih bisa menulis bahwa gejala sakit itu sudah mulai dirasanya sejak Minggu subuh.

“Tunduh luar biasa. Dugi ka teu kaduga. Maca n ngetik. Ngantuk luar biasa, sampai tak mampu membaca dan mengetik.”

Besoknya, Rabu pagi, ke WA saya masuk sebuah pesan, mengabarkan Kang Usep dibawa ke Klinik Al Yamin, Limbangan, dan tengah menunggu kepastian rujukan untuk dibawa ke RS Islam Bandung (belakangan ke RS Hasan Sadikin karena RS Islam penuh.) Awalnya saya anggap itu pesan dari istri beliau. Belakangan saya baru tahu pesan itu ditulis Kang Usep sendiri. Ia bahkan kembali mendoakan ibu saya, yang juga kembali masuk RS d kampung. Barangkali karena sakit dan memaksakan diri, ada sedikit salah dalam doa itu. Di penyebutan gender dalam bahasa Arab.

Hanya setengah jam kemudian, beberapa teman di Bandung bertanya mengonfirmasi saya tentang berpulangnya Kang Usep. Saya yang tak percaya bermaksud segera mengontak langsung telepon selular Kang Usep. Namun keduluan pesan pemberitahuan dari HP yang sama, dari keluarganya.

Kamis (8/7) lalu, saat takziah saya mendapatkan kabar dari istri almarhum. Kang Usep berpulang begitu tenang, gampang. Ia pergi dalam obrolan dengan istri, senyampang menunggu kepastian dari RS Hasan Sadikin. Kata Hj Ai, istri almarhum, di saat-saat terakhir itu Kang Usep masih risau, merasa tak cukup bekal untuk ia ‘pulang’.

“Baru setelah diberi minum, Bapak tertidur,” kata Hj Ai. Manakala dilihat lagi, Hj Ai mendapati Kang Usep sudah meninggal.

Beberapa menit lalu saya masih saja tertegun. Masih ada banyak janji yang belum tunai. Untuk mengajak semua kru Jernih datang ke Cibiuk, makan-makan bersama menikmati sambel Cibiuk yang dijanjikan tuan rumah. Untuk berkemah bersama keluarga besar Jernih di Limbangan, di sebuah tempat teduh yang akan dipilihkan almarhum.

“Bawa serta anak-anak semua, ya,” kata Kang Usep untuk acara kemping bersama itu, manakala saya menyempatkan diri mengunjungi rumah almarhum di sisa sore, sekitar dua pekan lalu. Kunjungan yang juga akan terus saya syukuri sebagai penanda kemenangan saya atas Izrail, yang langka saya catatkan sebelumnya. Andai saja dua pekan lalu itu saya langsung pulamg ke rumah, tanpa menyempatkan dulu bersilaturahim ke Limbangan…

Dari foto-foto yang dikirimkan sahabat saya, aktivis pemuda Garut Kang Aceng Nasir, saya langsung terharu. Sekian banyak orang mengantar almarhum di awal perjalanannya menuju Sang Khalik yang jelas sangat ia cintai. Terharu pula melihat keteduhan Pekuburan Kiaralawang yang penuh pepohonan dan rumpun bambu. Kang Usep tak harus risau akan gersangnya pekuburan, sebagaimana ia tulis di cerpennya,” Neangan Pajaratan”. Ia telah menemukan kediaman baru, yang semoga begitu lapang, teduh dalam rindang pohon-pohon Kiara, Loa, Nunuk dan Beringin, yang terang dalam siraman cahaya matahari dan sinar bulan. Semua yang merupakan buah amalnya yang lebat saat berkiprah untuk sesama, di dunia.

“Kawan-kawan Aki sudah pada datang. Permisi….” Kakek-kakek itu mengajak bersalaman kepada Abah Uca, yang diam terpana. Apalagi, ketika terasa telapak tangan kakek-kakek itu, dingin dan basah. Mencair.”

Itulah petikan cerpen “Tamu dari Hulu”, kiriman terakhir almarhum yang saya terima Senin (6/7) lalu. Saya masih terus berpikir, mempertanyakan kepulangan almarhum yang mendadak. Namun di sisi lain, bersyukur diberi kesempatan untuk berkiprah bersama almarhum di akhir hayatnya.

Allahumaghfirlahu warhamhu waafihi wafuanhu….[ ]