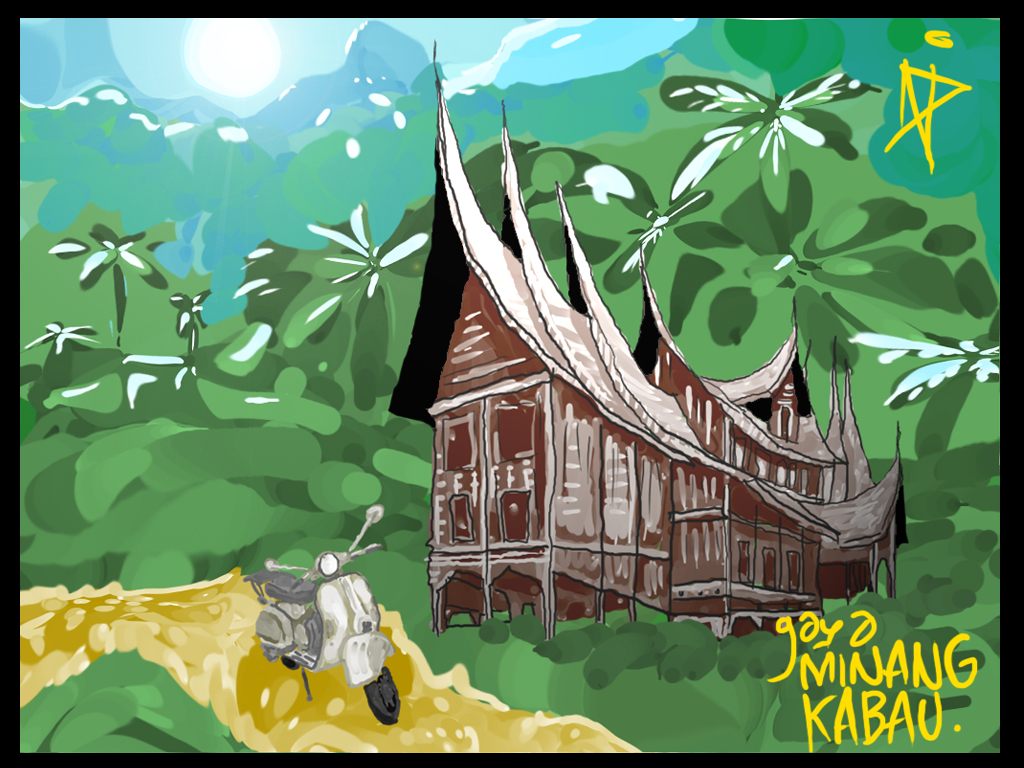

Puan Maharani dan Rasa Kekalahan Orang Minang

Masa kini buat Orang Minang adalah kekalahan. Tidak ada yang bisa dibaok katangah. Bahkan untuk berkata, “Jangan kau ajari kami Pancasila. Cobalah lihat budaya masyarakat Minang sekarang. Mananya yang tidak Pancasila?” pun tidak bisa.

Oleh : Andy Murphy

JERNIH– Membaca cerita Puan dan Orang Minang rasanya semacam mengupas kulit bawang. Banyak lapisannya sampai ke dalam, dan tiap lapisan membuat kita ingin menangis. Jadi baiklah saya tulis ini sebagai otokritik karena kecintaan kepada kampung halaman. Sayang ka anak dilacuik-i, sayang ka kampuang batinggakan (Sayang kepada anak, hukumlah bila salah. Sayang akan kampung, tinggalkanlah—red Jernih.co).

Di lapisan pertama saya paham sudut pandang Puan saat menyatakan “Semoga Sumbar mendukung Negara Pancasila”. Beliau menilai situasi kontemporer masyarakat Sumatera Barat yang akan saya bahas nanti. Di lapis kedua, saya setengah heran, mengapa Puan tidak mengambil jalan mudah politik identitas, dengan mengemukakan statusnya yang 100 persen Minang (bapak Minang, ibu Minang), untuk mengambil hati rakyat Sumbar. Setengah heran, karena setengahnya lagi cukup paham sebab beliau tidak ingin kehilangan identitas satu lagi: cucu Bung Karno.

Di lapisan ketiga, saya seperti sudah bisa 100 persen menebak tanggapan orang kampung saya terhadap pernyataan Puan tersebut. Akan segera muncul, “Jangan kau ajari kami soal Pancasila! Datuk-datuk kami dahulu yang mendirikan negara ini.”

Benar saja. Tidak cuma dari orang Minang, bahkan orang lain yang bukan Minang pun–dan ingin score a point against her– segera mengeluarkan “keris pusaka” yang satu itu.

Tapi di lapisan inilah saya tidak tahan untuk tidak berkomentar pedas. Hanya orang yang kalah yang setiap saat mengungkit-ungkit masa lalu. Mengapa tidak menyanggah dengan “mengungkit” masa kini? Buat saya jawabannya sederhana. Masa kini buat Orang Minang adalah kekalahan. Tidak ada yang bisa dibaok katangah. Bahkan untuk berkata, “Jangan kau ajari kami Pancasila. Cobalah lihat budaya masyarakat Minang sekarang. Mananya yang tidak Pancasila?” pun tidak bisa. Jadilah masa lalu (yang sebenarnya tidak seperti pandangan orang Minang, tapi itu di lapis ke empat) yang diungkit-ungkit terus.

Mungkin saya salah bergaul. Harusnya saya lebih banyak bergaul dengan Orang Minang macam Uda Al dan Uda Zul dan Uni Yuli (teman-teman akrab penulis—Red Jernih. Yang saya lihat dari orang kampung saya sekarang adalah intoleransi, antisegala macam yang bukan Islam. Yang saya lihat di orang kampung saya adalah sisa kebencian dua kali pemilu yang entah mengapa tak hilang-hilang. Sibuk maratok-i cirik anyuik. Sabaleh jo kapalo ampunkan bahaso ambo Uda Zul, Uni Yuli. (Sabaleh jo kapalo atau sebelas dengan kepala lebih kurangnya, adalah perumpamaan yang dipakai manakala masyarakat Minangkabau memohon maaf—red Jernih.)

Yang saya lihat dari orang kampung saya adalah Kota Padang yang perlahan-lahan meredup ditinggalkan zaman karena salah urus. Hal-hal di atas yang membuat saya bertanya-tanya, apa faedahnya setiap menit mengungkit masa lalu, sementara masa kini jauh lebih genting untuk diurusi?

Tapi tentu kenyataan pahit tidak mudah untuk diterima. Sebagaimana halnya nenek moyang saya menyembunyikan masa lalu kelabu dalam dongeng-dongeng Tambo, orang kampung saya sekarang juga seperti menyembunyikan kekalahan di masa kini dengan bakareh arang (adu keras suara), berusaha mambangkik batang tarandam, dan bukannya menanam pokok kayu yang baru.

Saya ingin mengupas kulit bawang ini sampai ke lapis ke empat, tentang sejauh apa ke-Minang-an Hatta, Syahrir, mempengaruhi ke-Indonesiaan mereka (bocoran: tidak ada). Tapi sudah cukuplah saya mangato-ngatoi kampuang pagi ini. Kata orang cinta dan benci itu tipis batasnya. Saya masih ingin tetap berada di sebelah cinta, bukan benci. [ ]