Ada indikasi tertentu yang diberikan secara rahasia kepada Asia Times oleh orang dalam militer, bahwa para veteran junta yang berkuasa sebelumnya, yaitu Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (SLORC) dan Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (SPDC), semakin waspada terhadap anggapan Min Aung Hlaing yang dianggap tidak efektif, dan mempolarisasi tindakan dan taktik.

Oleh : Bertil Lintner

JERNIH– Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas beberapa serangan yang hampir bersamaan terhadap sasaran militer di Myanmar tengah, termasuk pangkalan udara yang baru-baru ini digunakan tentara untuk menargetkan kelompok etnis bersenjata di daerah perbatasan negara.

Analis keamanan bagaimanapun percaya serangan bayangan itu kemungkinan hasil kerja aliansi antara pemberontak etnis dan pembangkang pro-demokrasi berbasis perkotaan, dengan yang pertama menyediakan bahan peledak dan pengetahuan terakhir tentang kondisi lokal di jantung Myanmar.

Jika penilaian itu akurat dan serangannya bukan insiden yang terisolasi, itu bisa berarti bahwa perang saudara yang berlangsung lama dan berintensitas rendah di Myanmar akan menyebar dari daerah etnis minoritas di pinggiran negara, ke kota-kota besar.

Tiga bulan sudah para jenderal yang menjadi elit militer merebut kekuasaan dari pemerintah yang dipilih secara popular. Dan terlepas dari kenyataan bahwa militer dan polisi telah menembak mati lebih dari 750 orang dan menangkap lebih dari 4.000 pengunjuk rasa, orang-orang masih dengan berani turun ke jalan untuk melampiaskan kemarahan mereka akan kudeta yang terjadi.

Perlawanan rakyat yang sedang berlangsung menggarisbawahi apa yang sekarang secara luas dipandang sebagai kudeta yang mungkin paling tidak berhasil dalam sejarah Asia modern. Itu belum bisa membuat sakit hati bagi pemimpin kudeta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang telah berpegang teguh pada senjatanya di tengah meningkatnya kecaman internasional yang sangat mengisolasi negara itu.

Ada indikasi tertentu yang diberikan secara rahasia kepada Asia Times oleh orang dalam militer, bahwa para veteran junta yang berkuasa sebelumnya, yaitu Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (SLORC) dan Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (SPDC), semakin waspada terhadap anggapan Min Aung Hlaing yang dianggap tidak efektif, dan mempolarisasi tindakan dan taktik.

Perkembangan terkini, termasuk serangan terhadap pangkalan udara militer, telah membuka kemungkinan dan skenario Pandora yang sebagian besar tidak terduga, ketika tank-tank itu meluncur ke kota utama Yangon tiga bulan lalu, dan sejumlah anggota parlemen terpilih dan politisi lainnya ditangkap dan ditahan di ibukota Naypyitaw.

Itu termasuk perang saudara yang lebih luas di jantung wilayah tengah negara, termasuk di dekat ibu kota seperti bungker para jenderal di Naypyidaw. Pada 29 April, militan tak dikenal menembakkan roket ke pangkalan angkatan udara di Magwe dan Meiktila di Myanmar tengah.

Ledakan lain pecah di fasilitas penyimpanan senjata Angkatan Darat Myanmar dekat kota Bago, sekitar 70 kilometer sebelah utara Yangon. Serangan itu terjadi setelah pertempuran sengit antara militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, dan pemberontak etnis dari Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) di perbatasan Thailand.

Serangan bayangan yang tidak diklaim di pangkalan udara juga bertepatan dengan pertempuran intensif dengan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) di ujung utara negara itu, tempat banyak aktivis pro-demokrasi mencari perlindungan setelah tindakan keras berdarah di daerah perkotaan.

Serangan Tatmadaw telah ditandai dengan serangan udara terhadap sasaran pemberontak yang mencakup desa-desa sipil. Hal itu menyebabkan lebih dari 25.000 penduduk desa mengungsi di negara bagian Kayin dan setidaknya 5.000 di negara bagian Kachin mengungsi. Itu menambah puluhan ribu orang yang meninggalkan rumah mereka di tengah pertempuran sebelumnya di daerah tersebut.

Pengamat lama politik Myanmar secara pribadi menarik kesejajaran antara peristiwa terkini dan apa yang terjadi setelah kudeta yang lebih berdarah pada tahun 1988, ketika ribuan pembangkang juga turun ke bukit dan hutan setelah Tatmadaw menghancurkan pemberontakan pro-demokrasi nasional lainnya.

Namun, mereka mencatat, ada perbedaan mendasar antara peristiwa 1988 dan perkembangan saat ini. Pada tahun 1988, para pemuda pembangkang kota membentuk Front Demokrasi Semua Pelajar Burma (ABSDF), mengenakan seragam dan bertempur bersama pemberontak etnis di daerah perbatasan.

Pada saat itu, jauh lebih mudah untuk memperoleh senjata dari pasar senjata abu-abu Thailand dan kelompok pembangkang memiliki tempat perlindungan yang siap – dan bahkan kantor – di negara tetangga Thailand. Namun, hubungan yang lebih baik antara militer Thailand dan Myanmar ditambah dengan pembatasan masuk yang parah ke Thailand yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, setidaknya sejauh ini membuat para pembangkang bertahan di sisi perbatasan Myanmar.

ABSDF lama sekarang hanya tinggal nama karena sebagian besar kadernya telah menyerah atau dimukimkan kembali di negara ketiga. Pemberontakan ABSDF yang pada akhirnya gagal dapat menjelaskan mengapa aliansi etnis-perkotaan baru ini mengambil bentuk yang berbeda dan berpotensi lebih meledak.

Memang, perkembangan baru-baru ini tampaknya menandakan awal dari peperangan perkotaan yang sampai sekarang tidak terlihat, yang tidak dilengkapi oleh Tatmadaw untuk ditangani. Terlepas dari aliansi yang jelas antara kelompok informal aktivis pro-demokrasi dan pemberontak etnis, kekuatan perlawanan lokal telah muncul di wilayah Sagaing dan Negara Bagian Chin. Laporan menunjukkan kekuatan serupa bergabung di Negara Bagian Mon dan Wilayah Mandalay.

Unggahan media sosial menunjukkan para partisan lokal itu dilengkapi dengan senapan berburu dan bahan peledak rakitan tetapi tetap dapat menimbulkan korban yang signifikan pada polisi dan militer, termasuk di Kalay, di Wilayah Sagaing. Di Negara Bagian Chin yang berdekatan, pasukan baru yang disebut Angkatan Pertahanan Chinland, dilaporkan telah membunuh 15 tentara junta di daerah mereka.

Serangan bom bayangan dan bom molotov telah dilaporkan terhadap kantor polisi di Yangon, Mandalay dan Monywa.

Pada saat yang sama, Tatmadaw harus bertempur dengan pasukan etnis yang tangguh dalam pertempuran. Di ujung utara negara itu, telah terjadi lebih dari 50 bentrokan sejak pemberontak Kachin menyerbu dan merebut pos terdepan Tatmadaw di Gunung Alawbum yang strategis dekat perbatasan Cina pada 25 Maret.

Serangan udara gagal menggulingkan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), yang melakukan serangan berikutnya di dekat tambang giok Hpakant di negara bagian Kachin barat dan utara Sumprabum di utara negara bagian itu.

Di Negara Bagian Kayin, organisasi nonpemerintah Free Burma Rangers melaporkan perkelahian harian antara Tatmadaw dan KNLA, terlepas dari kenyataan bahwa kedua belah pihak menandatangani perjanjian gencatan senjata pada Oktober 2015.

Perjanjian itu, yang mencakup Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan (RCSS) dan delapan kelompok yang lebih kecil, agak tidak signifikan, disebut sebagai “Perjanjian Gencatan Senjata Nasional” (NCA), meskipun tidak secara nasional atau bahkan mengarah pada kemiripan perdamaian di daerah perbatasan .

Meskipun KNLA dan KIA telah secara terbuka kepada Gerakan Pembangkangan Sipil yang damai di Myanmar, kelompok etnis lain kurang mendukung. Dalam wawancara 27 Maret dengan Reuters, Ketua RCSS, Yawd Serk, mengatakan kelompoknya tidak akan berdiam diri jika pasukan junta terus membunuh pengunjuk rasa. Tetapi sumpahnya itu belum ditindaklanjuti dengan tindakan yang jelas.

Sebaliknya, RCSS telah memerangi kelompok saingan Shan, Tentara Negara Bagian Shan dari Partai Kemajuan Negara Bagian Shan dan sekutu etnis Palaung di Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA) untuk menguasai daerah-daerah di negara bagian Shan utara.

Tentara etnis Myanmar yang paling kuat, 20.000-30.000 Tentara Negara Bagian Wa Bersatu (UWSA), secara mencolok tetap diam sejak kudeta. Tidak semua orang Wa setuju dengan pendirian Organisasi Masyarakat Sipil Ten Wa, yang pada 25 Maret menandatangani sebuah permohonan tertulis, mendesak UWSA dan sayap politiknya, Partai Negara Bagian Wa, untuk menegaskan sikap.

Namun itu belum terjadi, mungkin karena UWSA sangat erat bersekutu dengan dinas keamanan Cina, yang tidak ingin terlibat dengan gerakan anti-kudeta Myanmar. Para pengunjuk rasa menargetkan dukungan yang dirasakan Beijing terhadap rezim di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa pabrik Cina dibakar di Yangon dalam satu gelombang kekerasan.

Tentara Arakan (AA) berkekuatan 7.000 orang di negara bagian Rakhine, salah satu pasukan pemberontak paling kuat di Myanmar, yang telah menewaskan ratusan tentara Tatmadaw dalam pertempuran baru-baru ini, mengambil sikap yang lebih mengejutkan. Kelompok itu mengadakan pembicaraan gencatan senjata dengan Tatmadaw pada November tahun lalu, dan dicabut dari daftar organisasi “teroris” segera setelah kudeta 1 Februari.

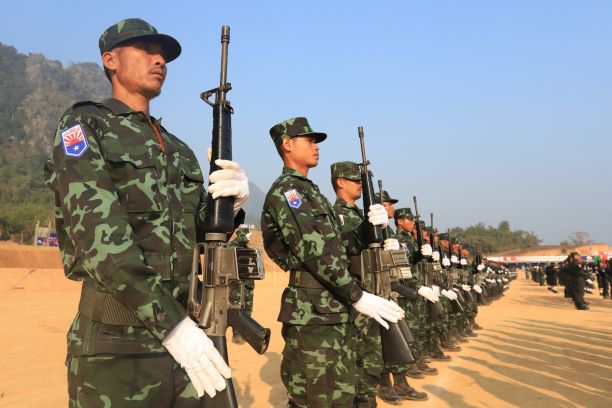

Para pemimpin Tentara Arakan, kelompok pemberontak etnis, berkumpul dengan para pemimpin pemberontak lainnya dan perwakilan dari berbagai kelompok pemberontak etnik Myanmar pada pembukaan konferensi empat hari di Mai Ja Yang, sebuah kota yang dikendalikan oleh Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) di utara.

Pimpinannya, Twan Mrat Naing, mengatakan pada 16 April lalu di markas UWSA Panghsang bahwa pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi yang digulingkan mengklaim bahwa mereka akan membentuk persatuan federal dengan hak yang sama untuk semua negara, tetapi gagal memenuhi janjinya. Dengan pandangan itu, diragukan AA akan bergabung dengan aliansi besar antara pembangkang perkotaan dan tentara etnis.

Bahkan tanpa perlawanan etnis yang bersatu, masih ada kemungkinan bahwa pengawal lama Tatmadaw bisa bergerak untuk memecahkan kebuntuan dengan menekan atau bahkan mencoba untuk menggulingkan Min Aung Hlaing dan para wakilnya sebelum situasi semakin memburuk.

SLORC dan SPDC juga merupakan lembaga brutal dan tidak bersahabat dengan demokrasi. Tetapi mantan kepala junta dan panglima tertinggi Jenderal Than Shwe memang memulai reformasi liberal yang mengarah pada masyarakat yang lebih terbuka dan hubungan yang jauh lebih baik dengan Barat dan dunia yang lebih luas, sebelum ia minggir pada tahun 2010.

Than Shwe sekarang berusia akhir 80-an dan analis politik di Myanmar percaya bahwa kekacauan saat ini bukanlah warisan yang ingin dia tinggalkan. Apakah jenderal yang sudah tua itu memiliki kemampuan, pengaruh, atau kecenderungan untuk mencoba mengendalikan Min Aung Hlaing, tidak diketahui. Tetapi anarki yang ditimbulkan oleh kudeta jelas bukan merupakan kepentingan jangka pendek atau jangka panjang pembentukan militer negara itu. [Asia Times]