Perut Kids Zaman Old di Kadipaten: Kuburan Biawak Hingga Trenggiling

JAKARTA— Permainan ‘kids zaman old’ di Kadipaten yang pasti hanya sedikit sekali bisa dimainkan anak-anak zaman now adalah berburu. Sebenarnya saat itu pun bukanlah permainan anak kecil. Hanya kalau sekadar ikut, jarang sekali kami dilarang.

Lokasi perburuan yang paling sering jadi tujuan—karena jaraknya tak lebih dari tiga kilometer, adalah Gunung Kancana.Sebenarnya tidaklah tepat disebut gunung. Karena saat saya kecil pun, pada usia kurang dari 12 tahun, mendaki tempat itu hingga ke puncaknya tak memerlukan waktu lebih dari 30 menit. Lebih tepat disebut bukit, atau pasir dalam bahasa Sunda.

Letaknya persis di perbatasan Kabupaten Sumedang dengan Majalengka, termasuk ke dalam wilayah Desa Marongge. Desa ini merupakan desa kecil yang terkenal ke seantero Jawa Barat, terutama untuk para lelaki pecundang yang gemar berdukun sebagai sarana mencari jodoh.

Gunung Kancana sebenarnya sejenis bukit padas dengan sedikit lapisan tanah subur di permukaannya. Jenis padasnya tergolong khas, lebih keras dari tanah lempung, tetapi cukup lembut untuk ditatah dan dibentuk sebagai patung. Jenis padas ini di Kadipaten disebut batu kasungka. Karenanya tak heran bila di lereng-lereng perbukitan cukup banyak pengrajin patung atau pembuat nisan bekerja.

Entah sekadar mengambil batu padas, atau langsung membikin patung di sana dengan membuat dangau-dangau untuk berteduh, dibawa pulang ke rumah dalam bentuk jadi. Yang saya ingat, alm Pak Atek–dalang wayang golek sekaligus pengrajin wayang golek dan patung di kampung perbatasan, Omas– sering sekali terlihat tengah memahat patung wayang, manakala saya ikut berburu saat itu.

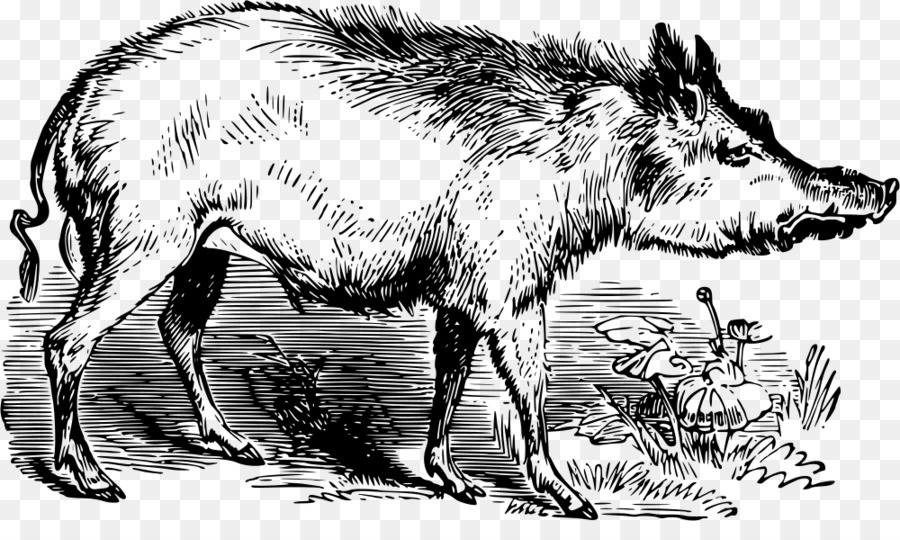

Setiap kali berburu, pasti saya ikut Mang Otong, paman saya dari pihak ibu. Selain mengail, kegemaran Mang Otong saat itu ya berburu babi. Anjing-anjing peliharaannya di rumah nenek di Omas, cukup banyak. Anjing-anjing kampung, yang meski kecil, namun pemberani dan liat. Saya pernah melihat seekor anjing kampung milik Mang Otong, tetap mempertahankan geliginya yang erat menggigit punggung babi hutan, sementara lambungnya sudah berleleran darah, bocor dihajar taring babi itu.

Saat itu tak ada seorang pun yang membawa senapan angin. Saat itu bedil masih barang mahal. Biasanya kalau pun ada hanya tombak tua peninggalan kakek buyut masing-masing. Paling keren hanya jamparing (anak panah) serta gondewa (busur).

Saya masih ingat busur yang dibawa sering Mang Otong itu terlihat tua. Mang Otong sendiri mengaku tak tahu siapa empunya awal busur itu. “Abah juga bukan. Abah mah tara kabejakeun hayang moro. (Abah sih tak pernah disebut-sebut ingin ikut berburu),” kata Mang Otong ketika saya bertanya soal pemilik pertama busur itu, suatu saat.

Busurnya berbahan bambu tebal, dengan tali dari nilon. Pada bagian pegangan busur dilapis dengan kulit lembu yang dijahit kuat. Kebanyakan sih membawa ketapel berpeluru besi bulat yang bisa dengan gampang ‘diambil’ dari pabrik gula Kadipaten. Yang pasti, semua membawa bedog (golok), termasuk anak kecil seperti saya yang juga nyoren bedog Cepot. Itu, golok setengah bundar namun ampuh karena ringan di tangan.

Bedog bisa dengan gampang dipakai memotong, guna membuat tombak sederhana, dari batang kayu atau pun bambu. Yang paling disukai adalah batang kayu sonokeling, yang selain lurus, juga kuat liat bertahun-tahun. Selain sonokeling, yang juga sangat disukai adalah kayu lemo, yang konon menurut sakaol (cerita lama) menghindarkan pembawanya dari serangan ular.

Buruan kami saat itu tak tentu, dan tak pernah pula mengkhususkan diri hanya mencari satwa tertentu di hutan kecil di sekitar Gunung Kancana. Yang paling menjadi incaran tentu saja babi hutan. Dagingnya dengan gampang bisa dijual kepada para keturunan Cina di Kadipaten, atau paling jauh ke Jatiwangi, dengan harga lumayan. Tentu saja masih jauh di bawah harga daging kambing. Dijual utuh, dengan ditaksir saja.

Namun biasanya si babi sudah tak bertaring, karena taringnya akan kami ambil. Saat masih SD, saya pernah diberi Mang Otong sebuah kalung dari jalinan benang hitam dengan ‘liontin’ sebatang taring babi. “Kop jang maneh, Sep. Kangkalung sihung bagong,” katanya saat mengalungkannya ke leher saya. “Nih buatmu, Sep. Kalung taring babi.” Di kalangan penggemar klenik Sunda, sihung bagong yang sudah dijampe-parancah diyakini memiliki kekuatan tertentu (sich!). Sempat saya pakai ke sekolah beberapa waktu, sebelum malu karena diketahui guru.

Tetapi kadang bukan babi yang kami temui, meski niat awalnya memang memburu si perusak ladang itu. Bila saat menyeberang kali kecil—mungkin lebih tepat disebut selokan, dan ada biawak terlihat, bisa dipastikan biawak itu menjadi tangkapan yang dibawa ke kampung. Dagingnya akan direcah (dibagi) beramai-ramai, sementara kulitnya hampir bisa dipastikan menjadi milik Mang Otong. Kulit itu akan diregang dan dikeringkan, sebelum mungkin dijual. Yang pasti, setelah kering dengan cepat ia akan hilang. Tentu dijual juga.

Beberapa kali juga sempat mendapatkan monyet, lutung atau owa. Tak terhitung kalau careuh (musang), ganggarangan, peusing (trenggiling), unggas hahayaman, bangau atau punpuyuh. Semuanya tak pernah luput dari perut kami yang memang semuanya dari jenis omnivora sejati, alias pemakan segala rupa. Namun yang paling membuat saya saat itu senang, kalau kami menemukan meong congkok.

Binatang itu adalah penamaan Sunda untuk kucing hutan. Bulunya indah, cokelat bertotol-totol hitam laiknya macan tutul atau leopard. Berbeda dari kucing rumah, meong congkok biasanya terkesan galak dan gayanya gagah. Karena meong congkok binatang malam (nocturnal) yang memakan mulai dari kadal, tikus, burung, bajing, serangga, kodok, kelinci liar, kancil, bahkan ular, ia seringkali kami tangkap saat tidur di sarangnya.

Oh ya, yang membuat kids zaman now pun kian sukar melakukan hal yang jadi kesukaan kami saat itu, hukuman bagi pemburu meong congkok yang kini nyaris punah pun sungguh berat: penjara lima tahun dan atau denda Rp 100 juta. Lihat, betapa lebih menyenangkan hidup di zaman dulu, bukan? [dsy]