Gaji (dan Korupsi) Sepanjang Masa

Di samping itu, setiap kawula yang punya kepentingan berurusan dengan pejabat harus menyerahkan upeti atau pelicin. Itu juga sumber penghasilan yang besar – khususnya bagi pejabat pusat. Patih misalnya, yang pada zaman Mataram berhubungan dengan VOC atau pedagang Cina dan Arab. Sering dari sumber ini raja juga menuntut upeti.

Oleh : Ong Hok Ham

Negara modern sering menghadapi kesukaran dana. Apalagi yang tradisional. Sebagian keuangan negara ini diperlukan untuk membiayai alat-alatnya, yakni para pegawai. Dan di situ negara sebenarnya menghadapi kesukaran kedua: menentukan jumlah riil yang sebenarnya diperlukan pejabat itu.

Sebab ada pejabat yang punya tugas politik dan harus hidup dengan gaya tertentu, demi kewibawaannya. Di samping itu di masyarakat seperti Indonesia masih ada persoalan keluarga besar: tidak saja istri dan anak, tapi juga saudara-saudara dan anak buah.

Kerajaan Mataram (abad-abad 16-18), seperti semua kerajaan tradisional Indonesia, mengenal kas kerajaan yang dimiliki sang raja. Dan kedudukan politis dari raja diukur dari hartanya. Tapi harta raja tidak dipakai menggaji para pejabat.

Sebaliknya diusahakan diperbesar guna kepentingan politis dan militer. Pada zaman Mataram, seperti zaman-zaman sebelumnya, memang terlalu sukar menggaji para pejabat, yang mungkin juga bertugas jauh dari pusat. Penyelesaiannya kemudian sama dengan di kebanyakan kerajaan tradisional di seluruh dunia di zaman itu: para pejabat diberi kekuasaan atas rakyat dan dari situ mereka harus dapat makan.

Jual beli jabatan masa Mataram

Kerajaan Mataram memberikan kepada para pejabatnya sejumlah cacah, yang merupakan kesatuan petani terdiri dari empat orang laki-laki. Kedudukan finansial, politis dan militer pejabat diukur dari jumlah cacah mereka.

Cacah diberi sebidang tanah (dua bau) dan sebagian dari hasil tanah tersebut diserahkan kepada pejabat. Selain itu sang priyayi berhak menggunakan tenaga bakti cacah untuk keperluan kediaman, pendirian irigasi, jalan-jalan, jembatan, perkebunan, dan seterusnya.

Sering raja menuntut pemegang lungguh (kedudukan, yaitu priyayi yang bercacah tadi) juga memberi upeti kepadanya, disamping menyediakan sebagian tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan di keraton. Tentu kalau ada peperangan, para cacah kena wajib militer.

Di samping itu, setiap kawula yang punya kepentingan berurusan dengan pejabat harus menyerahkan upeti atau pelicin. Itu juga sumber penghasilan yang besar – khususnya bagi pejabat pusat. Patih misalnya, yang pada zaman Mataram berhubungan dengan VOC atau pedagang Cina dan Arab. Sering dari sumber ini raja juga menuntut upeti.

Kadang memang ada pejabat yang menjadi sedemikian kaya, sehingga merupakan beban berat sekali bagi rakyat. Dalam hal demikian raja mendenda pejabat itu, bahkan kadang sampai menyita seluruh kekayaannya.

Korupsi juga ditindak. Dan hasil penyitaan kekayaan sang pejabat memang masuk kas raja, namun denda atau sitaan tetap mengancam para pemeras yang terlalu ulung – sebab mereka dapat menimbulkan pemberontakan petani.

Pada akhir abad ke -18, dengan majunya ekonomi keuangan dengan hadirnya VOC dan pedagang lain, jabatan seperti bupati, demang, bekel, dan lain-lain mulai dijual oleh raja atau pemegang lungguh lain. Kebiasaan ini juga dikenal pada kerajaan tradisional Eropa.

Kedudukan bupati di daerah penting misalnya dijual 10.000 real (gulden) atau lebih, dan dibayar sebelum jabatan diduduki. Komersialisasi semacam itu menolong keuangan negara, tapi merupakan beban yang besar bagi rakyat. Sebab semua pengawasan keuangan dari Pusat tentunya jadi lepas sama sekali.

Kedudukan bupati atau demang dan bekel (pengumpul pajak/upeti) pada tingkat bawahan bahkan dapat dibeli siapa pun. Termasuk keluarga bekas pemberontak atau pedangang Cina dan swasta Belanda. Yang terakhir itu antara lain menyebabkan pemberontakan Diponegoro.

Korupsi di tubuh VOC

Di Kerajaan Mataram (Kesunanan, Kesultanan, Mangkunegaran, Pakualaman) sistem penggajian dengan cacah berlangsung sampai kira-kira pertengahan abad ke-19. Mungkin Mangkunegaran yang pertama yang menghapusnya, dan menggaji pegawai dengan uang. Sedang tanah dan cacah digunakan untuk perkebunan dan pabrik gula, yakni sumber gaji tadi. Contoh yang dipakai adalah Hindia Belanda, dan ini bukti bahwa suatu kerajaan tradisonal Jawa dapat mengadakan modernisasi.

Biarpun VOC (1602-1800) suatu perseroan dagang, statusnya di Timur adalah semacam negara yang memiliki angkatan perang dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Dan biar pun VOC dapat meminjamkan banyak uang kepada raja-raja, dan sebenarnya merupakan cukong terbesar zaman itu bagi para raja Indonesia, khususnya Mataram, ia juga menghadapi kesukaran menggaji pegawainya yang terbesar di seluruh Timur.

VOC, seperti semua organisasi politik/ ekonomi zaman itu, hanya memberikan gaji normal, sekadar uang pengikat. Seorang gubernur pantai utara Jawa misalnya hanya digaji 80 gulden sebulan-dan meminta gaji tersebut diberikan saja kepada keluarganya yang di Holland.

Karena itu para pejabat VOC, yang seharusnya berdagang demi kepentingan majikannya, kenyataannya berusaha demi mereka sendiri. Dalam ketentuan memang pejabat VOC dapat berusaha sendiri- setelah berdagang untuk VOC- dan itu disebut morshandel (perdagangan sisa). Namun kapal-kapal VOC yang berangkat dari Jawa memuat demikian banyak barang perdagangan sisa, yakni milik pejabat VOC pribadi, dan hanya sedikit barang resmi.

Selain itu terjadi manpulasi dengan timbangan, harga, penjualan kedudukan, penjualan monopoli seperti candu, garam, dan lain-lain, sehingga para pejabat VOC menjadi kaya raya sedang VOC sendiri makin miskin.

Akhirnya VOC, untuk membiayai kebijaksanaannya, menetapkan pajak pada pejabatnya, dan menjual jabatan bupati, tuan tanah, dan lain-lain, sering sebagai milik turun-temurun. Akhirnya VOC bangkrut di abad ke 18.

H.W Daendles memerangi korupsi

VOC diganti Hindia Belanda. Pendirinya Gubernur Jenderal H.W. Daendles, seorang pegawai napoleon, memakai model negara Napoleon – negara modern pertama – yang menentang korupsi diantara para pegawai yang disusun dan digaji menurut hirarki.

Pemberantasan korupsi oleh Daendels tentu tidak dalam waktu sekejap dicapai, namun akhirnya berhasil untuk Bestuurs Beambten (BB) dan menunjukkan bahwa suatu organisasi tradisional dapat meningkatkan diri sampai para pejabatnya hanya berpenghasilan dari gaji.

Dan gaji para BB memang tinggi. Seorang residen misalnya mendapat f.15.000 setahun disamping ongkos representasi (resepsi/ pesta) dan lain-lain. Malah sampai 1860 para BB juga mendapat uang kultuur-procenten , yakni tambahan sesuai dengan naiknya penghasilan perkebunan sistem tanam-paksa (1830-1870) di daerah mereka, guna menggiatkan usaha mereka dalam lapangan ini.

Namun kultuur-persen ini dihapuskan bagi BB pada tahun 1860, karena dipandang tidak patut bahwa pejabat negara modern hanya melaksanakan tugas dengan uang anjuran kegiatan. Bagi pangreh-praja (pegawai pribumi), dari bupati sampai kepala desa kultuur-persen ini dipertahankan sampai hapusnya sistem tanam-paksa.

Dominasi politik dan militer Belanda di Jawa sebenernya baru tercapai setelah perang Diponegoro (1830). Di tahun itu Belanda masih banyak memerlukan kerja sama politis dari para bupati, khususnya di daerah yang baru diambil alih olehnya.

Gubernur Jenderal J. van den Bosch karena itu tidak berbicara megenai gaji kepada para bupati daerah-daerah tersebut, tetapi mengenai subsidi keuangan. J. van den Bosch menasihatkan untuk menjanjikan subsidi “berapa saja”, kedudukan turun-menurun jabatan bupati, juga tanah sebanyak mungkin.

Subsidi keuangan kepada para bupati diberikan antara f.500 sampai f.1.500 bagi yang paling berpengaruh dan besar, seperti misalnya bupati Madiun. Ketika daerah bupati-bupati kecil diintergasikan menjadi daerah besar (proses ini berakhir kira-kira pada 1876), setiap bupati diberi gaji f.1.500 sebulan. Persen tanam-paksa tetap mereka nikmati, seperti juga hak-hak atas tenaga bakti (200 orang) setahun dan upeti serta hak-hak adat lain.

Sebaliknya kebutuhan bupati jauh lebih besar dari keperluan residen (Belanda) dengan hanya keluarga nuklirnya (anak dan istri). Seorang bupati memiliki keluarga besar: famili dan anak-pinak, apalagi bila punya lebih dari satu istri. Dari mana mereka hidup?

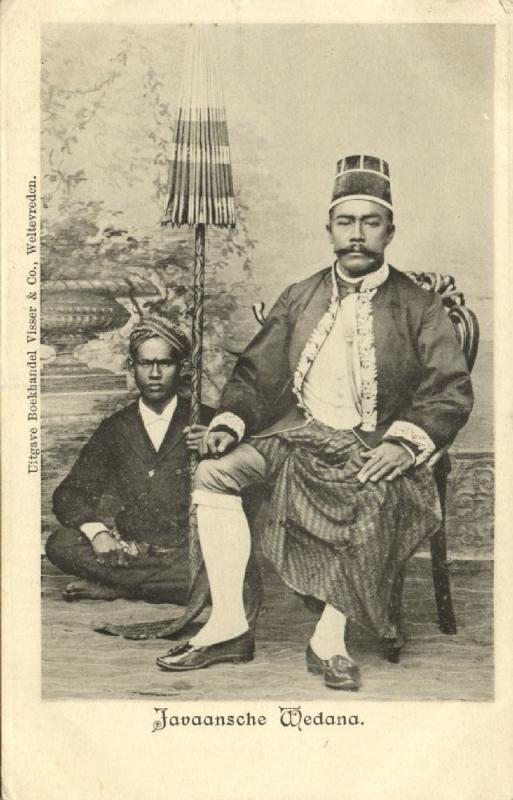

Bupati, wedana, camat: pemeras rakyat

Perdagangan bagi mereka secara tidak tertulis dilarang Belanda, sebab dapat menimbulkan “korupsi’ menurut mereka. Memang di tahun 1830 G.G. van den Bosch berpendapat, tanah yang akan diberikan kepada para bupati dapat dipakai untuk menempatkan keluarga besar mereka, dan memberi keluarga besar itu nafkah dan pekerjaan. Tapi kalau pernah diberikan, tanah tersebut sudah ditarik lagi dalam tahun 1840.

Padahal bupati sebagai bapak daerah juga harus mengeluarkan biaya bagi anak buahnya. Misalnya untuk keperluan pesata, selamatan dan memberi makan rumah tangga ia memerlukan kira-kira 2.000 pikul beras setahun, sedang keluarga biasa Belanda/Cina hanya memerlukan 25 pikul.

Para residen Belanda mengerti hal itu. Dalam laporan mereka ke Pusat ditulis, ada banyak “pemerasan kecil” terhadap rakyat. Namun tidak perlu ditindak, sebab itu adalah “adat”. Tahun 1870 Multatuli, memprotes pemerasan rakyat oleh bupati. Dan dia dipecat.

Di tingkat bawah bupati, pemerasan oleh priyayi rendahan rupanya berjalan tanpa pengawasan Belanda. Suatu laporan 1860-an mengatakan, gaji priyayi bawahan sangat rendah. Wedana hanya f.40 sebulan. Mantri atau camat antara f.5 sampai f.15.

Namun seorang wedana, camat atau mantri dapat memelihara 3 sampai 4 kuda bagus, hidup di rumah mewah, serta menghidangkan jamuan besar. Dalam tahun 1870, dengan dihapusnya sistem tanam-paksa dan kultuur-persen, semua gaji memperoleh revisi- yang rendah agak dinaikkan sedikit. Kemudian korupsi di antara priyayi rendahan lebih banyak ditindak Hindia Belanda daripada di kalangan bupati- karena priyayi rendahan tidak demikian berpengaruh secara politis.

Kelihatan, sampai permulaan abad ke-20 gaji pangreh-praja Hindia-Belanda tidak realistis. Karena itu terpaksa berpedoman: kekuasaan pangreh-praja adalah bagian dari gaji mereka.

Secara resmi baru lebih kurang 1890, hak “adat” terakhir bupati (200 orang setahun) dan pangreh-praja lain atas tenaga kerja rakyat dihapus. Gaji mereka pun dinaikkan f.200 setahun. Apa bupati sesudah itu membayar upah para pekerjanya, tidak diberitakan oleh laporan Belanda.

Sistem gaji yang paling utuh dari zaman Mataram sampai kini adalah sistem penggajian lurah. Kas Hindia Belanda tidak dapat menggaji beribu kepala desa yang langsung berhubungan dengan rakyat itu. Padahal mereka kedudukan kepala desa penting dan politis sifatnya.

Mereka lalu tidak digaji dengan uang, tapi dengan tanah bengkok dan tenaga kerja. Dalam hal kepala desa ini, prinsip yang berlaku adalah: kalau Pusat tidak mampu menggaji dan mengawasi kepala desa (pejabat), rakyat setempat yang harus membiayainya. [ ]

Onghokham, mendiang, sejarawan. Tulisan ini dimuat TEMPO pada 1983