Prabowonomics, Reformasi 1998, dan Jalan Ideologis Indonesia ke Depan

Seperti kata Soekarno,“Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan, serta kemakmuran dapat dinikmati bersama.” Prabowonomics, dalam makna terdalamnya, adalah usaha membangun dunia itu — dimulai dari tanah air sendiri, yang tadinya dikehendaki oleh Reformasi 1998.

JERNIH – Dalam setiap fase sejarah bangsa, selalu muncul ide yang lahir dari kegelisahan. Prabowonomics adalah salah satunya — bukan hanya dimaknai sebagai paket kebijakan ekonomi, melainkan suatu penegasan ideologis tentang arah pembangunan Indonesia.

Selama lebih dari dua dekade pasca-Reformasi 1998, bangsa ini mengalami demokratisasi politik tanpa disertai kedaulatan ekonomi. Demokrasi berjalan, tetapi ketimpangan melebar. Politik bebas, namun ekonomi terperangkap dalam oligarki.

Di tengah paradoks itu, Prabowonomics muncul untuk menegaskan kembali apa yang pernah dikatakan Soekarno; “Politik tidak dapat berjalan tanpa dasar ekonomi, dan ekonomi tidak dapat berdiri tanpa dasar politik nasional.”

Dengan kata lain, ekonomi tidak boleh tercerabut dari nilai, dan negara tidak boleh menjadi pelayan pasar.

Reformasi 1998 mengusung idealisme luhur: demokrasi, kebebasan, dan keadilan. Namun setelah dua puluh tahun, banyak analisis menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami “captured state” — negara yang disandera oleh kepentingan modal dan elite politik.

Jeffrey Winters (2011) dalam Oligarchy menyebut Indonesia sebagai “oligarchic democracy”: demokrasi prosedural di mana kekuasaan ekonomi tetap terkonsentrasi di tangan segelintir elite. Inilah paradoks Reformasi — demokrasi tanpa demokratisasi ekonomi.

Kondisi ini diperburuk oleh penetrasi neoliberalisme sejak akhir 1990-an. Anthony Giddens, sosiolog Inggris yang terkenal karena teori strukturasi dan pandangan menyeluruh tentang masyarakat modern menyebut neoliberalisme sebagai “market fundamentalism”, keyakinan berlebihan bahwa pasar bebas adalah solusi segala persoalan. Di Indonesia, dogma itu menggeser peran negara, melemahkan kemandirian industri, dan mengabaikan dimensi keadilan sosial.

Prabowonomics, dalam konteks ini, tampil sebagai koreksi atas liberalisasi yang tak terkendali, dan upaya “reklaim” terhadap arah pembangunan nasional yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, yakni “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Prabowonomics mencoba mengkonsepkan reideologisasi pembangunan nasional, dengan menegaskan tiga pilar utama: nasionalisme ekonomi, kedaulatan negara, dan keadilan sosial.

Pada tataran nasionalisme ekonomi, negara harus berdaulat atas sumber daya strategis — energi, pangan, mineral, dan air. Ini sejalan dengan pemikiran Friedrich List (1841) dalam The National System of Political Economy, yang menolak universalisme pasar bebas dan menegaskan perlunya proteksi bagi industri nasional agar tumbuh kuat sebelum bersaing secara global.

Kemudian di pilar kedaulatan negara yang lekat bersama pembangunan secara mandiri, dalam bahasa teori pembangunan, Prabowonomics dekat dengan gagasan developmental state yang dikemukakan oleh Chalmers Johnson (1982). Narasi Johnson yang dituliskan di buku bertajuk MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975 ini merujuk pada model negara yang berperan aktif dan terencana dalam mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama seperti yang terjadi di Jepang pasca Perang Dunia II.

Menurut Johnson, “Pasar bukanlah pengganti negara; pasar adalah alat negara.” Baginya, pasar tetap penting, tetapi harus diarahkan oleh negara demi tujuan pembangunan nasional — bukan dibiarkan berjalan liar. Lihatlah Jepang pasca Perang Dunia II, keajaiban ekonomi Jepang bukan hasil pasar bebas, melainkan hasil intervensi negara yang cerdas dan strategis.

Dalam hal ini dimaknai bahwa negara bukan sekadar wasit, tetapi pemain aktif dalam industrialisasi dan transformasi ekonomi.

Pilar keadilan sosial bertumpu ke keberpihakan kepada rakyat. Arah ini mengingatkan pada konsep distributive justice-nya John Rawls (1971) — bahwa sistem sosial harus diatur sedemikian rupa agar ketimpangan hanya dibenarkan jika menguntungkan kelompok paling lemah. Konsep Rawls yang dituangkan di buku A Theory of Justice ini merupakan salah satu fondasi paling berpengaruh dalam filsafat politik dan ekonomi modern, terutama soal bagaimana keadilan sosial seharusnya diwujudkan dalam sistem masyarakat demokratis.

Dalam Prabowonomics, prioritas itu diterjemahkan ke dalam program ketahanan pangan, pemerataan wilayah, dan proteksi terhadap sektor rakyat.

Dengan demikian, Prabowonomics tak melulu “program kerja ekonomi”, tetapi reideologisasi pembangunan — upaya mengembalikan moral dan nilai dalam kebijakan publik.

Mengemukakan persoalan-persoalan di atas dengan melakukan pendekatan Prabowonomics memerlukan perbincangan intens dalam pemikiran ideologis. Tetapi tanpa terjebak ke problematika teknis.

BACA JUGA: GREAT Institute Bahas Prabowonomics di Tengah Ancaman Perang Global

Siapa yang memiliki kapasitas demikian, yang membawa dialektika dengan ide-ide segar dan jarang ada di ruang-ruang kelembagaan negara?

Ialah GREAT Institute, lembaga ini menandai pergeseran penting: dari pemikiran teknokratik menuju pemikiran ideologis.

Jika lembaga think tank pasca-Reformasi cenderung pragmatis dan berbasis data ekonomi murni, GREAT Institute mengambil peran yang lebih filosofis: menafsirkan kembali Pancasila sebagai doktrin pembangunan.

Visi lembaga ini berangkat dari keyakinan bahwa rasionalitas teknis (efisiensi, pertumbuhan, statistik) harus dilengkapi rasionalitas ideologis — kesadaran nilai dan arah moral kebijakan.

Dalam istilah Max Weber, ini adalah pergeseran dari zweckrationalität (rasionalitas instrumental) menuju wertrationalität (rasionalitas nilai). Salah satu pendiri utama sosiologi modern ini lewat karyanya Economy and Society (1922) berupaya menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya dan moral (seperti etika kerja, tanggung jawab, atau panggilan hidup) membentuk sistem ekonomi dan birokrasi modern.

Bagi Weber, memahami masyarakat modern tidak cukup hanya dari segi ekonomi atau struktur kekuasaan. Namun juga harus memahami motif rasionalitas yang mendorong tindakan manusia di dalamnya.

BACA JUGA: Dari Brookings ke Great Institute, ‘Dapur Ide’ Kelas Dunia Membangun Peta Indonesia Emas 2045

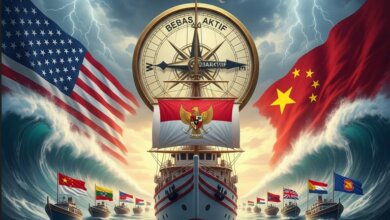

Sehingga peran GREAT Institute kian bermakna. Tidak hanya lembaga riset, melainkan kompas ideologis yang mencoba mengembalikan politik pengetahuan ke ruang nilai: kedaulatan, moralitas, dan keadilan.

Kerangka dialektika tentu akan menjadi hidup dan menyala-nyala. Namun juga perlu dicermati bahwa setiap ide besar menyimpan paradoksnya sendiri.

Prabowonomics menghadapi dua tantangan utama, antara lain;

- Bahaya Ideologisasi Tanpa Kapasitas Teknis

Ideologi tanpa kapasitas dapat berakhir pada retorika. Penerapan nasionalisme ekonomi memerlukan birokrasi profesional, tata kelola bersih, dan transparansi agar tidak terjebak pada proteksionisme semu.

- Konflik Kepentingan Global

Kedaulatan ekonomi sering berhadapan dengan tekanan geopolitik dan pasar global. Indonesia harus cerdas memainkan diplomasi ekonomi agar ide kemandirian tidak menjelma isolasi.

Jadi, ini adalah bahan untuk memperkaya hingga ide yang terlontar di GREAT Institute menjelma menjadi sebuah jalan keluar buat bangsa, yang dilandasi oleh ideologi. (*)

BACA JUGA: Kajian Great Institute tentang Ekonomi Kerakyatan Pasca Pandemi Covid-19