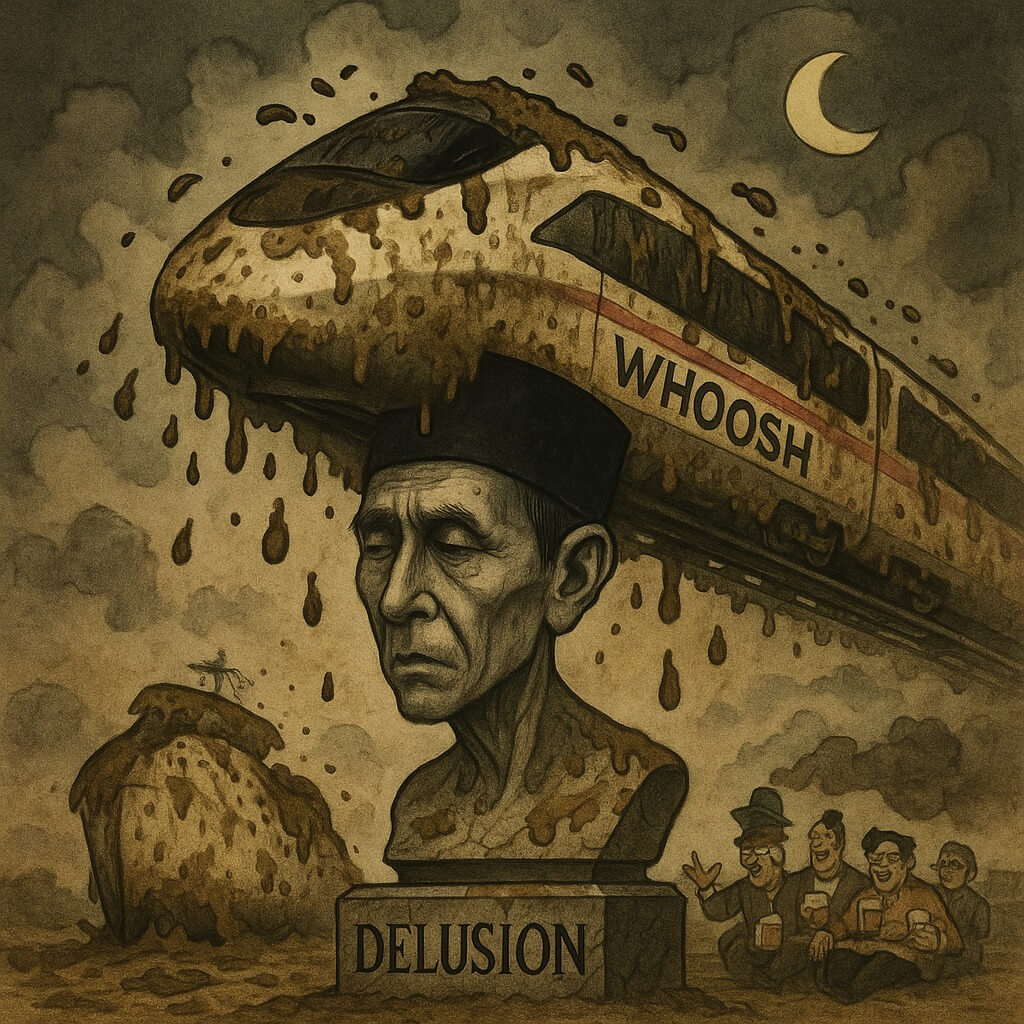

Presiden Joko Widodo menyebut Whoosh sebagai “investasi sosial”. Kalimat itu terdengar mulia, tapi sekaligus membuka kotak pandora yang mengerikan: bagaimana mungkin sesuatu yang disebut sosial justru dibiayai dengan bunga komersial 3,4 persen, bukan bunga lunak 0,1 persen seperti penawaran Jepang? Terasa, negara berhenti menjadi pengatur, dan berubah menjadi alat pembenaran ambisi seorang pemimpin. Dan ketika politik sudah sampai pada tahap itu, setiap keputusan, betapa pun kelirunya, harus dijalankan — karena koreksi dianggap pengkhianatan.

Oleh : Radhar Tribaskoro

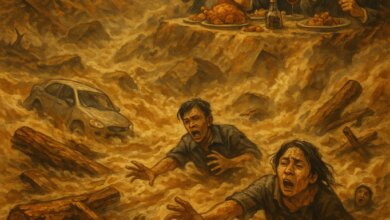

JERNIH– Setiap bangsa bermimpi untuk bergerak lebih cepat. Tetapi tidak semua bangsa tahu ke arah mana mereka ingin bergerak. Indonesia, lewat Whoosh, membangun kereta cepat — mungkin yang tercepat di Asia Tenggara — namun tak jelas apakah ia sedang menuju masa depan, atau hanya sedang meniru masa lalu yang belum selesai.

Sejak awal, proyek ini sudah berjalan dengan logika yang ganjil: kereta cepat yang dibiayai seperti bisnis swasta, namun dijalankan dengan risiko publik. Kita menyebutnya skema B2B, seolah negara bisa berpura-pura tidak terlibat. Namun ketika utang menumpuk dan tiket tak menutup bunga pinjaman, tiba-tiba negara harus turun tangan.

Dan di titik itu, Whoosh kehilangan rasionalitasnya: ia bukan lagi proyek ekonomi, tapi juga belum menjadi investasi sosial. Ia hanya menjadi monumen — cepat dalam laju, lambat dalam makna.

Presiden Joko Widodo menyebut Whoosh sebagai “investasi sosial”. Kalimat itu terdengar mulia, tapi sekaligus membuka kotak pandora yang mengerikan: bagaimana mungkin sesuatu yang disebut sosial justru dibiayai dengan bunga komersial 3,4 persen, bukan bunga lunak 0,1 persen seperti penawaran Jepang?

Bagaimana mungkin negara memaksa BUMN menanggung utang sebesar Rp126 triliun untuk proyek yang tak mungkin untung, lalu mengklaimnya sebagai kebijakan berkeadilan? Kita tahu, investasi sosial bukan soal seberapa mahal proyeknya, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi rakyat. Dan Whoosh — setidaknya sejauh ini — belum memenuhi syarat itu.

Barang publik, dalam ilmu ekonomi, adalah sesuatu yang tak bisa dimiliki satu orang saja. Jalan raya, jembatan, sekolah, udara bersih — semua orang berhak menggunakannya.

Kereta cepat tidak seperti itu. Ia eksklusif, mahal, dan terbatas. Ia bukan barang publik, melainkan barang privat yang dikapitalisasi oleh negara. Tiketnya mencapai ratusan ribu, lebih tinggi dari tarif kereta Argo Parahyangan yang dulu menampung puluhan ribu penumpang setiap hari. Kini kereta lama itu mati, dan Whoosh hanya menggantikannya dengan versi lebih cepat, tapi tak lebih inklusif. Cepat tidak selalu berarti maju.

Pemerintah ingin meyakinkan publik bahwa Whoosh membawa manfaat sosial: mengurangi kemacetan, polusi, dan waktu tempuh. Tapi kita tahu, klaim itu rapuh. Kereta cepat tidak mengurangi kemacetan karena fungsinya menggantikan jalur yang sudah ada. Ia tidak menurunkan polusi karena listriknya masih bersumber dari PLTU batubara. Ia bahkan tidak menciptakan efisiensi baru, karena yang ia kalahkan bukan kemacetan jalan raya, melainkan pesawat udara yang kini kehilangan penumpang di rute Bandung–Jakarta. Whoosh, dengan kata lain, tidak menyelesaikan masalah apa pun — ia hanya mengganti wajah masalah itu dengan citra teknologi.

Namun barangkali persoalan terbesar dari Whoosh bukan soal ekonomi, melainkan soal politik. Sebab di dalamnya, kita melihat bagaimana kekuasaan mencampuri ruang rasionalitas publik — bagaimana kehendak personal bisa mengalahkan perhitungan sistem. Proyek ini adalah hasil dari apa yang disebut Niklas Luhmann sebagai interpenetrasi patologis: ketika sistem politik melampaui batasnya dan menguasai sistem ekonomi, hukum, bahkan komunikasi publik.

Negara berhenti menjadi pengatur, dan berubah menjadi alat pembenaran ambisi seorang pemimpin. Dan ketika politik sudah sampai pada tahap itu, setiap keputusan, betapa pun kelirunya, harus dijalankan — karena koreksi dianggap pengkhianatan.

Kita sudah melihat bentuknya di banyak tempat: dalam proyek IKN yang terus dipaksakan tanpa investasi swasta yang dijanjikan; dalam pelemahan KPK yang mengakhiri masa emas pemberantasan korupsi; dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dengan cacat formil tapi dipertahankan atas nama efisiensi. Semuanya adalah varian dari penyakit yang sama: cawe-cawe kekuasaan yang melumpuhkan diferensiasi sistem.

Dan Whoosh adalah metafor paling nyata dari penyakit itu— kekuasaan yang melesat tanpa arah, tanpa rem, tanpa refleksi.

Tapi barangkali yang paling menyedihkan adalah bagaimana rakyat diajak ikut merayakan proyek ini seolah mereka turut serta dalam kemajuan. Kita melihat pejabat tersenyum di atas rel baru, influencer berfoto di kabin mewah, dan media menyiarkan dengan nada nasionalisme sentimental: “Akhirnya Indonesia punya kereta cepat!”

Namun tak seorang pun bertanya: berapa biaya sosial yang sebenarnya dibayar rakyat untuk satu perjalanan 30 menit itu? Siapa yang menikmati keuntungan, dan siapa yang menanggung kerugian?

Dalam ekonomi publik, investasi sosial adalah tindakan negara untuk memperluas kesejahteraan. Tapi dalam politik yang feodal, investasi sosial hanyalah nama baru bagi legitimasi. Kita tak sedang membangun masa depan, melainkan sedang membangun narasi agar masa lalu terlihat gemilang. Kita mengganti kenyataan dengan kebanggaan — dan itulah sebabnya proyek ini terus dipertahankan meski tak lagi rasional.

Namun seandainya pemerintah ingin menyelamatkan Whoosh, masih ada jalan: ia harus berhenti berpura-pura.

Proyek ini harus direposisi, dari kereta elitis menjadi tulang punggung transportasi publik Jawa. Rutenya perlu diperluas ke wilayah produktif — Semarang, Surabaya — sehingga ia benar-benar menciptakan aglomerasi ekonomi. Tarifnya harus disesuaikan dengan daya beli pekerja, bukan pejabat. Energinya harus bersumber dari terbarukan, bukan batubara. Dan yang paling penting, semua tahapannya harus transparan, diaudit, dan diawasi rakyat. Hanya dengan cara itu Whoosh bisa berubah dari simbol kekuasaan menjadi alat kesejahteraan.

Sebab bila tidak, kereta cepat ini hanyalah ilustrasi sempurna tentang bagaimana sebuah negara bisa kehilangan arah. Kita membangun mesin tercepat, tetapi lupa memastikan ke mana relnya mengarah. Kita menagih efisiensi dari teknologi, tetapi mengabaikan keadilan dalam distribusi. Dan ketika semua itu terjadi, kita sedang menyaksikan paradoks kemajuan: semakin cepat kita berlari, semakin jauh kita meninggalkan rakyat yang seharusnya menjadi tujuan perjalanan.

Barangkali itulah pelajaran paling pahit dari Whoosh: bahwa kecepatan tak selalu berarti kemajuan. Dalam politik yang kehilangan keseimbangan, kecepatan bisa menjadi cara tercepat untuk jatuh. Dan bila bangsa ini tak berani memperlambat langkahnya untuk meninjau arah, maka kita akan tiba di tempat yang sama — hanya dengan biaya yang jauh lebih mahal. [ ]

Cimahi, 13 November 2025