Musuh Buku: dari Rayap, Pajak, Hingga Lemotnya Minat Baca

Menulis apa saja, terutama buku, memerlukan enerji khusus, di samping referensi, waktu luang , dan tentu saja keahlian. Sedangkan “bayaran”nya begitu murah dan dibayangi pajak besar

Oleh : Usep Romli H.M.

Beberapa waktu lalu Tere Liye, seorang penulis puluhan buku laris (best-seller), menganggap pajak yang harus ditanggung penulis, sangat tinggi. Sehingga ia memutuskan menghentikan cetakulang buku-bukunya.

Sikap Tere Liye mendapat dukungan dari beberapa penulis. Antara lain Dewi Lestari (Dee). Ia juga mendapat tanggapan langsung dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarat Dirjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, yang menyatakan, pengenaan pajak tersebut menjunjung tinggi asas-asas perpajakan yang baik , berkeadilan dan kesederhanaan.

Ditinjau dari sudut petugas pajak, memang demikian. Tapi mungkin lain ditinjau dari sudut penulis, yang penghasilan bersihnya sebesar 10 persen dari harga netto, harus dipotong lagi pajak sebesar 15 persen. Jelasnya begini : harga brutto buku Rp 100.000, dipotong rabat 30 persen. Tinggal 70 persen atau Rp 70.000. Bagian penulis, 10 persen dari harga netto (Rp 70.000), yaitu Rp 7.000. Dipotong pajak 15 persen, hanya tersisa Rp 1.050 saja dari satu buku.

Artinya, jerih payah penulis memeras otak dan tenaga, menuangkan ide dalam bentuk tulisan, mencari penerbit, dan seterusnya, hanya dihargai seribu perak lebih lima puluh rupiah saja.

Jika buku yang ditulisnya laris manis, hingga terjual lebih dari 5.000 eksemplar, ia akan mendapat honor kotor 10 persen x Rp 70.000 x 5.000 eksemplar = Rp 35 juta. Honor bersih setelah kena potong pajak 15 persen adalah Rp 5.250.000. Sepadankah? Mungkin masih belum juga, mengingat kerja keras otak dan tenaga professi-professi lain yang tidak “sesulit” membuat buku, ada yang dihargai di atas Rp 10 juta, bahkan Rp 1.000.000.000. Pajak kadang-kadang ditanggung perusahaan yang mengerjakannya.

Kondisi semacam ini sangat tidak elok di tengah gelora anjuran menggerakkan literasi dan meningkatkan minat baca. Seandainya sikap Tere Liye diikuti penulis-penulis buku produktif lainnya, tentu akan sangat runyam bagi dunia perbukuan, literasi dan minat baca. Hasrat untuk menulis tak mustahil surut. Membuat tulisan akan semakin tersisih oleh kegiatan lisan yang memang sudah menjadi pilihan banyak orang di masa sekarang, yang lebih mudah mendengarkan daripada membaca. Menulis apa saja, terutama buku, memerlukan enerji khusus, di samping referensi, waktu luang , dan tentu saja keahlian. Sedangkan “bayaran”nya begitu murah dan dibayangi pajak besar.

Beda dengan penyampaian gagasan secara lisan, melalui ceramah, pidato, dsb. Hanya dibutuhkan sedikit banyak keahlian berorasi di depan umum. Dan rata-rata sangat berhasil. Banyak penceramah dan orator, menjadi populer dan pavorit publik. Bayarannya juga menggiurkan. Hanya dalam hitungan satu dua jam, bisa mendapat honor di atas Rp 2.000.000, bahkan lebih.

Padahal dunia kepenulisan di Tanah Air sekarang sedang menunjukkan kegairahan. Para penulis muda seusia Tere Liye, terus bermunculan. Menyajikan karya-karya mereka ke pasaran, dan mendapat sambutan. Sebut saja nama-nama Habiburahman el Sirazi, penulis buku serial “Ayat-Ayat Cinta”, Andrea Hirata (“Laskar Pelangi”), Ahmad Fuadi (“Negeri Lima Menara”), dll. Oplag buku-buku mereka konon mencapai lebih 100.000 eksemplar dan terjual habis dalam hitungan hari, untuk segera dicetakulang.

Itu di bidang penulisan fiksi. Belum lagi di bidang penulisan non-fiksi, bertemakan motivasi, terapi, gaya hidup, dll, yang juga laris bagai kacang goreng.

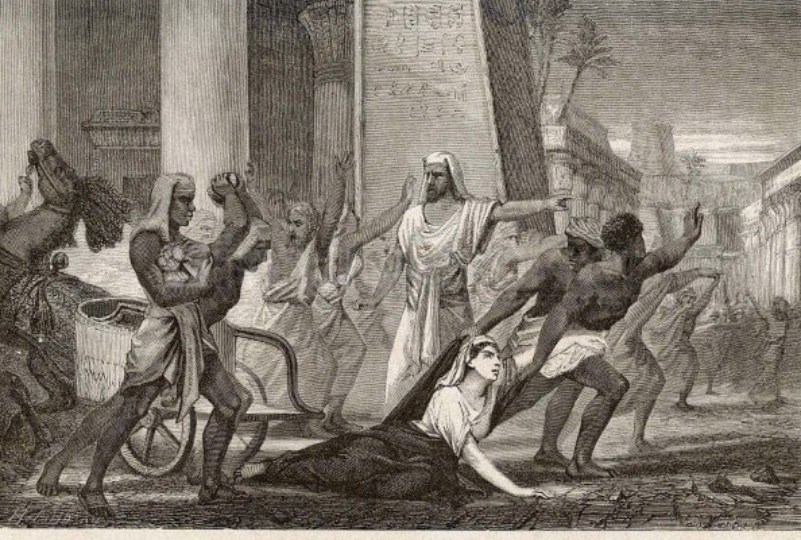

Fernando Baéz, penulis buku “Penghancuran Buku dari Masa ke Masa” (terjemahan dari Bahasa Spanyol, cetakan kedua, Mei 2017), menyebutkan berbagai jenis hal yang membawa kehancuran terhadap buku. Juga perlakuan “persona non grata” serta hukuman fisik bagi penulisnya sejak zaman kuno, ketika buku masih berbentuk manuskrip sederhana, hingga abad 20 dan masa-masa paling mutakhir sekarang. Antara lain perang, perbedaan pandangan ideologi politik, kebencian etnis dan agama, terorisme dan ancaman digital. Ia juga menyebutan aneka jenis serangga, yang menjadi musuh alami buku. Seperti rayap, ngengat, dll.

Di Indonesia juga pernah terjadi “teror” terhadap buku dan pengarang. Termasuk suratkabar dan jurnalis. Periode 1960-1965 merupakan masa suram dunia perbukuan, kepengarangan dan jurnalistik tanah air. Tahun 1963, terjadi pelarangan buku-buku karya para pengarang yang terlibat aktivitas “Manifes Kebudayaan” (Manikebu).

Tindakan pelarangan itu tidak resmi dikeluarkan pemerintah. Hanya “akal-akalan” oknum-oknum anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berafiliasi kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang waktu itu sedang berjaya di jagat perpolitikan nasional. Ternyata yang dilarang bukan hanya buku karya pengarang penandatangan Manifes Kebudayaan saja, seperti H.B. Jassin, Wiratmosukito, Bokor Hutasuhut, Bastari Asnin, Goenawan Muhamad, Taufik Ismail, dkk saja. Buku karya pengaran non-Manikebu juga, seperti karya-karya Hamka, Mochtar Lubis, Takdir Alisyahbana, Achdiat Kartamihardja, M.Natsir, dll., ikut diberangus. Pihak Lekra/PKI tampaknya menganggap semua pengarang yang bukan – bahkan anti PKI – sebagai “Manikebu” (E.Ulrich Kratz “Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX”, Januari 2000).

Hal yang sama dialami suratkabar/majalah yang dianggap mendukung gerakan “Badan Pendukung Sukarnoisme” (BPS). Semua media pro BPS dibreidel. Para wartawannya dipersonanongrata dari dunia jurnalistik. Peristiwa itu juga merupakan imbas dari “kejumawaan” PKI yang menuduh “BPS akan “membunuh” Sukarno dan Sukarnoisme.

Keadaan terbalik begitu meletus peristiwa “Gerakan 30 September”, bulan September 1965. Huru-hara yang menewaskan enam jendral dan satu perwira pertama TNI-AD itu, konon didalangi PKI. Maka semua organisasi yang menginduk ke PKI diberangus. Termasuk buku-buku dan pengarang anggota Lekra. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) melalui Pembantu Menteri PDK Bidang Teknis Pendidikan,M.Setiadi Kartohadikusumo mengeluarkan SK No.138i/1965, 30 Nopember 1965, berisi larangan membaca/membeli/memiliki buku-buku karangan para anggota PKI dan organsisasi di bawahnya, terutama Lekra.

SK itu dilengkapi lampiran berisi nama pengarang, dan nama buku yang dilarang itu. Disebutkan antara lain : Pramudya Ananta Toer, Utuy Tatang Sontani, S.Rukiah Kertapati, Rivai Apin, Riyono Pratikto, Sobron Aidit, Hr. Bandaharo, Agam Wispi, Bakri Siregar, dan banyak lagi. Juga dilengkapi daftar nama pengarang yang tercatat sebagai aktivis/anggota Lekra, baik yang sudah menulis buku, maupun yang rajin menulis artikel di surat kabar.

Sedangkan buku-buku “Manikebu” yang sebelumnya dilarang, diperbolehkan lagi beredar dan bebas dibaca.

Jika Fernando Baéz, kelak merevisi bukunya tentang “Penghancuran Buku dari Masa ke Masa”, tak mustahil ia akan memasukkan musuh-musuh buku, selain rayap dan ngengat, juga pajak. Dan tentu saja minat baca yang rendah. [ ]