Agar New Normal tak Bikin Salah Arah

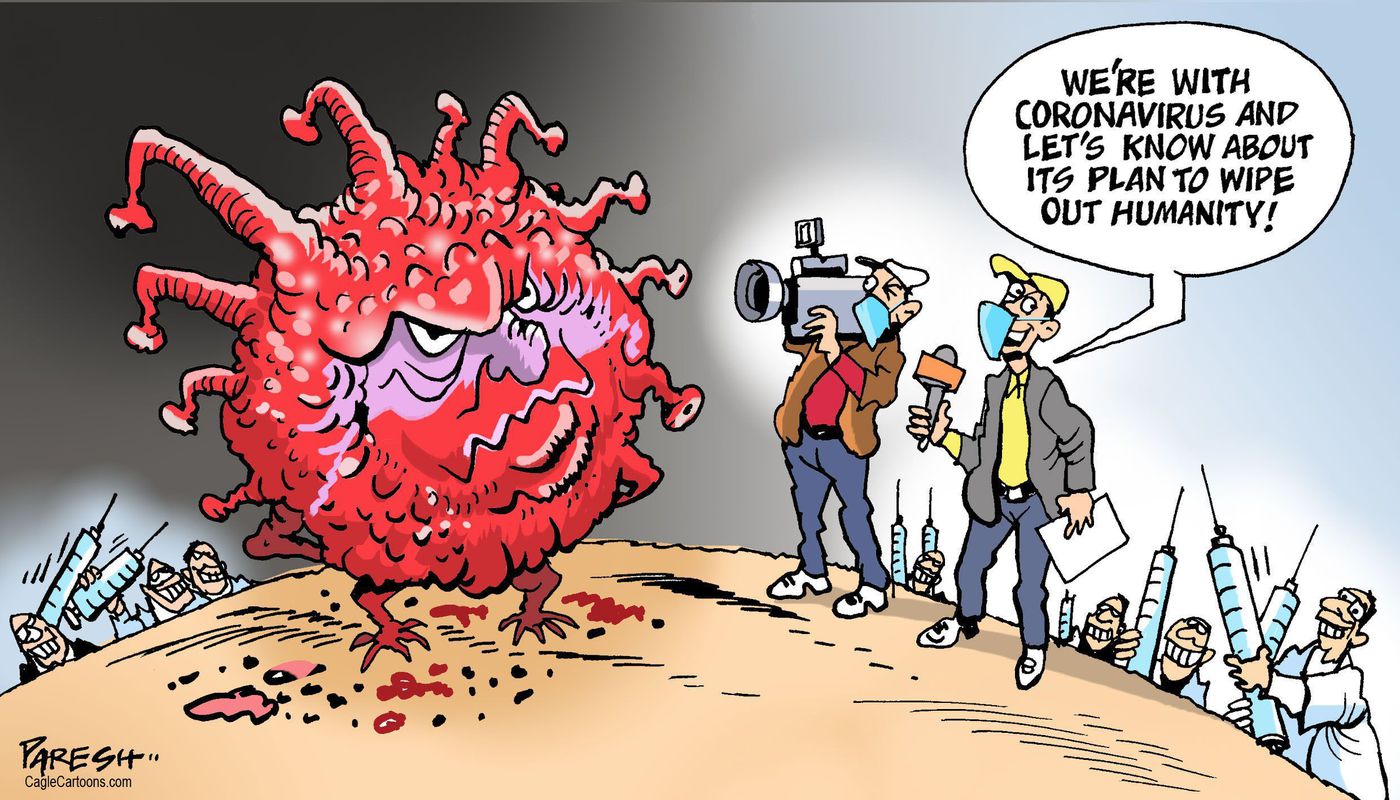

Masalahnya, New Normal bagi sebagian kalangan justru menciptakan rasa aman yang salah dan tak tertutup peluang mendorong mereka berpikir bahwa Indonesia sudah mengendalikan pandemi.

Oleh : Darmawan Sepriyossa

Jika kemarin-kemarin Presiden Joko Widodo marah-marah—meski tetap dengan santun memakai teks—tampaknya hal itu wajar dan manusiawi. Sebagai presiden, orang yang kinerjanya akan ditulis sejarah dan dibaca orang sampai sekian abad ke depan, Jokowi tentu menghendaki performa kerja yang positif dan membanggakan dirinya dan keturunan.

Tetapi kita tahu, yang ada di realitas kehidupan sehari-hari tidaklah demikian. Dalam soal Covid-19, yang menjadi konsen paling utama kita semua saat ini, peningkatan harian dalam jumlah kasus Covid-19, belum lagi melambat. Pekan-pekan lalu bahkan muncul kasus-kasus baru yang mencapai rekor lebih dari 1.000 kasus baru selama tujuh hari berturut-turut. Seketika Indonesia pun menyalip Singapura sebagai negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di Asia Tenggara.

Semua itu belum berhenti. Mengawali bulan baru, pada 1 Juli tercatat penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 1.385 pasien. Pada 2 Juli penambahan kasus harian bahkan mencatatkan rekor baru, yakni 1.624 kasus. Dengan demikian, per 2 Juli 2020, total catatan kasus positif Covid menjadi 59.394 dengan korban meninggal 2.987 orang, dan mereka yang bisa disembuhkan 26.667 orang.

Artinya, bila saat ini terjadi pelonggaran dengan bermacam nama dan istilah—new normal, PSBB Transisi, dan lain-lain—landasan semua itu murni pertimbangan politik, meski tentu mencakup pertimbangan ekonomi, sosial, keamanan dan sebagainya. Tidak karena data medis, meski data medis pun kita tahu, bisa diinterpretasikan tergantung kebutuhan. Statistics never lies, people lies with statistics, kata orang.

Saat protokol new normal diumumkan 15 Mei lalu, semua lebih merupakan kebijakan top-down, dengan harapan bahwa new normal dapat menyebabkan stabilitas sosial, dan mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Masalahnya, New Normal bagi sebagian kalangan justru menciptakan rasa aman yang salah dan mendorong mereka berpikir bahwa Indonesia sudah mengendalikan pandemi.

Sementara di lapangan, kurva pandemi Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan sejak April 2020. Faktanya, penambahan kasus di Indonesia per hari masih di atas 1000. Fakta tak terbantahkan, kurva kita belum mencapai puncak,jauh-jauh dari melandai. Fakta buram lainnya, banyak rumah sakit sudah angkat tangan, dan menutup gerbangnya untuk kedatangan pasien baru. Sementara, dana penanganan Covid yang jumnlahnya triliunan rupiah itu pun tak terlalu jelas penggunaannya untuk apa dan bagaimana. Kabar terbaru, ternyata Kementerian Kesehatan pun belum menerima anggaran kesehatan yang besarnya tercatat Rp87,55 triliun itu. Sementara di masyarakat—seiring kemarahan Presiden, institusi itu sudah dinilai lalai karena penyerapan anggaran yang sangat minim, yakni cuma hanya 1,56 persen. Wajar bila anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita, menilai pemerintah—bukan salah satu kementerian tertentu, kurang serius menangani pandemi Covid-19.

Di sisi lain, tingkat pengujian Indonesia pun masih tergolong yang terendah di dunia. Pada 24 Juni, hanya 2.444 per satu juta orang telah diuji di sini, dibandingkan dengan Singapura (116.996 per satu juta), Australia (84.459), dan Malaysia (21.436). Per tanggal yang sama, jumlah infeksi kita pun masih di antara yang tertinggi di dunia. Pada 24 Juni, dari 413.919 tes, 11,8 persen positif, jauh lebih tinggi dari Italia (0,4 persen), Malaysia (0,39 persen), dan Australia (0,05 persen).

Jadi, dari kacamata muram, dengan tingkat pengujian yang rendah, sistem pelayanan kesehatan yang kurang memadai, pengawasan yang tak mencukupi, serta kurangnya transparansi data, kebijakan New Normal salah-salah dapat menyebabkan gelombang baru infeksi massal dan mendatangkan gangguan sosial ekonomi jangka panjang. Kekuatiran inilah yang pada 26 Juni lalu membuat mata uang rupiah kembali terpuruk.

Tetapi, kalau tidak New Normal, lalu apa? Membiarkan perekonomian mandek, pendapatan masyarakat macet di tengah ketidakberdayaan pemerintah untuk menanggung kehidupan harian semua warga negara—terutama yang sangat membutuhkan, juga bukan pilihan yang baik. Kita tidak bisa menafikan bahwa menutup aktivitas manusia pun memiliki efek domino yang tidak kalah seriusnya.

Mungkin yang diperlukan adalah semacam—katakanlah, New Normal plus, dalam arti menambahkan beberapa hal pokok lain yang tak hanya protokol kesehatan. Sementara pada New Normal diterapkan secara top-down dengan parameter ukuran “satu untuk semua”, yang mengabaikan fakta bahwa kebutuhan dan kerentanan di seluruh kelompok populasi selama pandemi jelas berbeda, penyesuaian yang tergantung pada kondisi di lapangan, barangkali haruslah ditegaskan.

Selain itu, pemerintah sejauh ini gagal mengakui kebutuhan kompleks sekitar 60-71 persen orang Indonesia yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan pedagang pasar tradisional. Ke depan, protokol yang baru haruslah lain. Strategi dan protokol sebelumnya jelas menempatkan sebagian besar tanggung jawab pada individu. Sementara kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan dan sistem perlindungan sosial, serta menciptakan mata pencaharian berkelanjutan dan ketahanan masyarakat, seolah diabaikan. Maka pada protokol selanjutnya, semua itu harus terakomodasi dengan jelas dan tegas. Sederhananya, seharusnya yang dilakukan pemerintah bukanlah kebijakan charity sebagaimana dilakukan selama ini, dengan memberikan sembako dan uang tunai. Yang diperlukan adalah membuka sebanyak mungkin ‘lapangan kerja’, bahkan kalau pun itu sementara. Kita tahu, pada 1997-98 lalu, pemerintah bahkan membuka ‘lapangan kerja’ semacam membersihkan got, kebersihan jalan dll, semata hanya untuk membuat orang-orang punya ‘pekerjaan’, ‘penghasilan’ dan ‘pride’.

Alhasil, protokol itu pada intinya menegaskan niat untuk memperkuat sistem kesehatan serta menciptakan perlindungan sosial adaptif, solidaritas sosial, dan ketahanan masyarakat. Selama ini, faktor-faktor penentu utama tersebut telah terbukti efektif dalam memulihkan mata pencaharian berkelanjutan selama dan setelah krisis, termasuk keadaan darurat kesehatan masyarakat dan bencana alam.

Untuk itu, mau tidak mau pemerintah harus berkonsultasi dengan banyak kelompok masyarakat, menggunakan proses bottom-up yang lebih banyak. Hal itu penting untuk memastikan relevansi kebijakan bagi banyak segmen populasi Indonesia, dan untuk meningkatkan penerapannya di berbagai pengaturan seperti perkotaan dan perdesaan, atau sektor formal dan informal.

Barangkali dengan cara itu ‘luka ekonomi’ akibat Covid-19, yang diperkirakan IMF lebih buruk dari perkiraan sebelumnya—yakni penyusutan ekonomi 2020 yang awalnya diperkirakan -3 persen menjadi -5 persen, bisa kita hadapi dengan lebih tegar dan percaya diri. [ ]