Gibran, Abu Jahal, dan Usia 40

Dari tarikh kita kini mengenal Amr bin Hisyam bukan sebagai Abul Hakam, melainkan Abu Jahal (Bapak Kebodohan). Dialah tokoh Quraisy yang dikenal paling memusuhi Nabi, hingga ajal merenggutnya. Dialah Abu Jahal, anomaly yang diperkenankan menjadi anggota Parlemen Jahiliyah sebelum usianya 40 tahun.

Oleh : Darmawan Sepriyossa

JERNIH– Saya termasuk di antara kalangan yang mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin, saat mereka memutuskan menolak gugatan publik tentang batas usia minimum 40 tahun bagi capres-cawapres. Bagi saya, saat aturan sebelumnya, yakni Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mensyaratkan batas usia minimal 40 tahun, itu jelas bukan asal tebak atau main comot angka.

Dalam Islam, agama yang saya anut, usia 40 punya arti khusus. Nabi Muhammad SAW diangkat Allah menjadi rasul, tepat usia itu. Mungkin karena itu pula, dalam budaya Arab berkembang kebiasaan bahwa sebutan kehormatan, “Syekh”, hanya diberikan kepada seseorang yang kredibilitasnya diakui, namun ia minimal harus berusia 40 tahun. Sepintar apa pun seorang pemuda, sehebat apa pun kharismanya, ia tak akan disebut “syekh” sebelum mencapai usia itu.

Budaya itu pun bukan tanpa sebab. Ada—katakanlah—“asbab” yang langsung merujuk nash Quran dalam hal ini. Cermatilah petikan ayat ke-15 Surat Al Ahqaf berikut : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai….” (QS Al Ahqaf:15).

Karena mayoritas anggota DPR tentu saja mencerminkan proporsi keberagamaan warga Indonesia, ketika angka “40” diambil dan disepakati mereka hingga keluar sebagai produk legislasi yakni UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, saya meyakini hal-hal di atas menjadi dasar diambilnya keputusan itu.

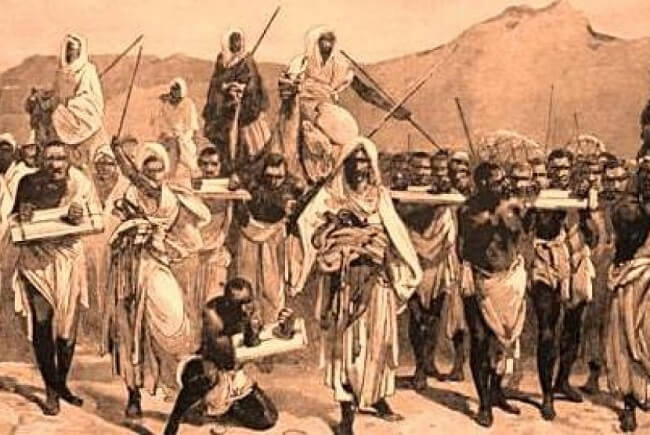

Tetapi hidup sangat terbuka untuk ketidakbiasaan, bahkan anomaly. Bahkan di Arab sendiri saat itu. Dalam tarikh Islam, antara lain seperti yang ada pada situs Storiesofthesahabah, meski relatif homogen, waktu itu pun penduduk Mekkah sudah terdiri dari banyak kabilah (keluarga besar). Tak hanya Bani Hasyim dan Bani Umayyah, tetapi juga sekian bani lain yang hidup berdampingan. Untuk menjaga harmoni, ada semacam Parlemen yang diakui di antara mereka. Namanya Dar al-Nadwah. Syarat seseorang masuk menjadi ‘anggota’ majelis ini, yaitu itu, dianggap bijak, mewakili kaumnya, dan….sudah berusia 40 tahun.

Namun ada seorang pemuda dari kabilah Bani Makhzum bernama Amr bin Hisyam. Pemuda 30-an tahun itu di kalangan keluarga besarnya tergolong cakap, tepercaya, bijaksana dan ramah. Karena itu ia disebut kaumnya sebagai Abul Hakam (Bapak Kebijaksanaan). Kredibilitas itu pun mengantarkannya menjadi wakil kaumnya untuk duduk dan bermusyawarah di Dar al-Nadwah.

Persoalannya, Amr bin Hisyam ini, belakangan setelah Islam dikabarkan dan didakwahkan Nabi SAW, seperti kehilangan kebijaksaaannya. Dari bijak, lama-kelamaan terlihat watak aslinya, licik. Dari sopan dan sangat terbuka menerima dana memuliakan tamu, akhirnya terbuka kedoknya bahwa semua itu demi ketenaran dan—aha!—elektabilitasnya masuk Dar al-Nadwah.

Dari tarikh kita kini mengenal Amr bin Hisyam bukan sebagai Abul Hakam, melainkan Abu Jahal (Bapak Kebodohan). Dialah tokoh Quraisy yang dikenal paling memusuhi Nabi, hingga ajal merenggutnya.

Dialah Abu Jahal, anomaly yang diperkenankan menjadi anggota Parlemen Jahiliyah sebelum usianya 40 tahun. Saya tiba-tiba teringat pemuda cerdas yang kini jadi walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Saya tak habis piker, siapa yang menginginkannya mengikuti jejak Abu Jahal di masa kini. [INILAH.Com]