Tanggal 17 Oktober kini resmi ditetapkan sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN). Keputusan ini bukan sekadar menambah daftar hari peringatan di kalender nasional, tetapi menandai langkah penting dalam cara kita memandang kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan bangsa.

JERNIH – Penetapan ini merujuk pada momen bersejarah tahun 1951, ketika Presiden Soekarno menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang mengesahkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lengkap dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Dari sinilah lahir pemikiran bahwa 17 Oktober bukan hanya tentang simbol negara, tetapi tentang makna kebudayaan yang menyatukan Indonesia dalam keberagaman.

Kini, melalui Hari Kebudayaan Nasional, semangat itu dihidupkan kembali dalam bentuk gerakan bersama: bagaimana masyarakat, pemerintah, dan dunia pendidikan dapat menjadikan kebudayaan sebagai bagian nyata dari kehidupan sehari-hari.

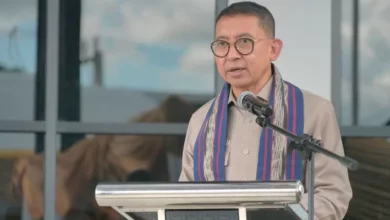

Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, menegaskan bahwa penetapan ini lahir dari inisiatif para budayawan dan komunitas budaya, terutama dari Yogyakarta. Artinya, Hari Kebudayaan bukan produk birokrasi semata, tetapi hasil dari partisipasi masyarakat yang peduli akan akar budayanya.

Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup manusia yang diwariskan dan dipelajari dari generasi ke generasi. Ia mencakup nilai, norma, kepercayaan, pengetahuan, bahasa, seni, dan kebiasaan sosial yang membentuk cara suatu masyarakat berpikir dan bertindak.

Antropolog Indonesia, Koentjaraningrat, menjelaskan bahwa kebudayaan adalah sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Dengan kata lain, kebudayaan tidak muncul secara alami, melainkan tumbuh dari pengalaman manusia dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya.

Bentuk-Bentuk Kebudayaan di Indonesia

Indonesia memiliki beragam bentuk kebudayaan yang dapat dilihat secara nyata maupun yang bersifat nilai.

Pertama, budaya material mencakup hasil karya fisik yang bisa dilihat dan disentuh. Contohnya rumah adat seperti Rumah Gadang, Joglo, Honai, dan Tongkonan; pakaian tradisional seperti kebaya, ulos, dan baju bodo; serta karya seni dan kerajinan seperti batik, tenun, ukiran, dan gamelan. Cagar budaya seperti Borobudur, Prambanan, dan Istana Maimun juga termasuk warisan material yang memperlihatkan kemampuan dan pandangan hidup masyarakat masa lalu.

Kedua, budaya non-material mencakup nilai dan tradisi yang hidup dalam pikiran dan perilaku masyarakat. Bentuknya antara lain gotong royong, musyawarah mufakat, upacara adat, bahasa daerah, sastra lisan, serta sistem nilai yang menekankan penghormatan kepada orang tua dan solidaritas sosial.

Ketiga, budaya kontemporer, yaitu kebudayaan yang berkembang mengikuti dinamika zaman. Misalnya musik campursari, dangdut koplo, film yang mengangkat kearifan lokal, kuliner daerah yang menjadi produk wisata, serta ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa budaya terus hidup dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

Kebudayaan dan Kondisi Negara

Kebudayaan memiliki hubungan erat dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bukan sekadar warisan, tetapi juga dasar pembentukan identitas dan arah pembangunan nasional.

Dalam konteks Indonesia, kebudayaan berperan sebagai pemersatu bangsa. Dengan lebih dari seribu suku dan ratusan bahasa daerah, nilai-nilai budaya menjadi perekat sosial yang menjaga harmoni dalam keberagaman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan kesadaran bahwa keberagaman adalah bagian dari kekuatan nasional.

Kebudayaan juga menjadi dasar pembentukan karakter bangsa. Banyak nilai budaya yang mengajarkan kejujuran, kerja sama, dan rasa tanggung jawab. Nilai-nilai ini penting untuk memperkuat etika sosial di tengah perubahan zaman. Menghidupkan budaya berarti menanamkan kembali nilai-nilai tersebut dalam pendidikan, keluarga, dan kehidupan masyarakat.

Selain itu, kebudayaan memiliki nilai ekonomi yang besar. Sektor pariwisata budaya, kuliner lokal, kerajinan, dan seni pertunjukan berkontribusi pada ekonomi kreatif nasional. Batik, misalnya, tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga menggerakkan lapangan kerja dan perdagangan internasional.

Kebudayaan dan Dunia Global

Dalam konteks global, kebudayaan menghadapi tantangan dan peluang yang sama besar. Globalisasi membawa kemajuan teknologi dan informasi, namun juga menimbulkan tekanan terhadap budaya lokal. Pola hidup masyarakat dunia yang semakin seragam dapat mengurangi ruang bagi ekspresi budaya tradisional. Banyak generasi muda yang lebih mengenal budaya luar dibandingkan tradisi daerahnya sendiri.

Meski demikian, globalisasi juga memberi peluang baru bagi budaya Indonesia untuk dikenal secara internasional. Melalui diplomasi budaya, karya dan tradisi lokal dapat menjadi kekuatan lunak (soft power) yang memperkuat posisi Indonesia di dunia. Pengakuan UNESCO terhadap batik, angklung, dan wayang sebagai warisan dunia menunjukkan bahwa budaya Indonesia memiliki nilai universal yang dihargai masyarakat global.

Ada tiga hal penting yang menjadi tujuan utama dari penetapan Hari Kebudayaan Nasional:

Menguatkan Identitas Nasional.

Di tengah keragaman suku, bahasa, dan tradisi, kebudayaan menjadi pengingat bahwa kita satu bangsa. Identitas nasional tidak tumbuh dari keseragaman, melainkan dari kesediaan untuk menghargai perbedaan.

Melestarikan dan Memanfaatkan Budaya.

Pelestarian budaya bukan sekadar menjaga yang lama, tetapi juga memanfaatkannya untuk masa depan. Nilai-nilai budaya bisa menjadi dasar pembangunan yang berkelanjutan, dari ekonomi kreatif hingga diplomasi budaya.

Mendidik dan Menginspirasi Generasi Muda.

Tantangan terbesar hari ini adalah bagaimana generasi muda mengenal akar budayanya tanpa terjebak romantisme masa lalu. Budaya harus hidup di ruang mereka—di sekolah, media, dan kehidupan digital—agar mereka bisa mengolahnya menjadi kekuatan baru yang relevan dengan zamannya.

Kita hidup di masa ketika perubahan terjadi sangat cepat. Teknologi, ekonomi, dan politik dunia terus bergeser. Dalam situasi seperti ini, budaya berfungsi sebagai jangkar—penyeimbang antara modernitas dan jati diri.

Menetapkan Hari Kebudayaan Nasional berarti menyadari bahwa masa depan Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dengan nilai, karakter, dan kearifan yang lahir dari budaya sendiri.

Hari Kebudayaan Nasional bukan titik akhir, melainkan awal dari kesadaran baru: bahwa setiap warga negara punya peran dalam menjaga dan menghidupkan budayanya. Tidak harus menjadi seniman atau budayawan untuk berperan. Menggunakan bahasa daerah, menghormati perbedaan, atau mengajarkan nilai gotong royong kepada anak-anak—semua itu bagian dari praktik budaya yang hidup.

“Ini bukan hanya soal masa lalu, tetapi tentang masa depan Indonesia yang beradab, berkarakter, dan bermartabat,” jelas Fadli Zon.(*)

BACA JUGA: Tarik 3,5 Juta Pengunjung, Budaya Indonesia Jadi Magnet Dunia di Expo 2025 Osaka