“Percikan Agama Cinta”: Cak Nur dan Tiga Permintaan Maafnya

Tiba-tiba Kopaja yang kutunggu berhenti, aku langsung pamitan. Aku pun berjalan cepat, naik Kopaja. Cak Nur melambaikan tangan. Baru benar-benar beranjak setelah Kopaja yang kunaiki itu berjalan, meninggalkan gerbang kampus.

JERNIH– Saudaraku,

Awal 2002. Tiba-tiba telepon ponselku berdering, tanda ada telepon masuk. Kulihat telepon itu dari sekretaris Rektor Universitas Paramadina, Prof. Nurcholish Madjid, yang akrab dipanggil Cak Nur. Kuangkat telepon itu.

“Assalamualaikum, Mas Deden..”

“Wa’alaikumussalam,” jawabku.

“Mas Deden ditunggu pukul 16.00 wib di ruangan Rektor. Cak Nur sudah siap tandatangan suratnya.”

“Oh, baik. Siap, segera meluncur. Terima kasih,” jawabku.

Kututup telepon. Aku pun segera meluncur ke Jalan Gatot Soebroto, markas kampus Universitas Paramadina dengan wajah sumringah. Aku pikir tidak boleh datang terlambat. Aku mesti hadir tepat waktu, lebih baik menunggu daripada telat. Apalagi ini momen penting dalam hidupku. Peluang untuk belajar di salah satu kampus tertua di dunia sudah di depan mata. Surat rekomendasi sekolah dari Cak Nur, tokoh yang kukagumi karena pikiran-pikirannya cemerlang, segera didapat.

Setelah berjuang berdesakkan sambil gelantungan bersama Kopaja, akhirnya aku tiba di tempat tujuan pukul 15.15, jauh lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Karena masih cukup waktu, aku pun menunggu santai di ruang tamu sambil baca-baca koran.

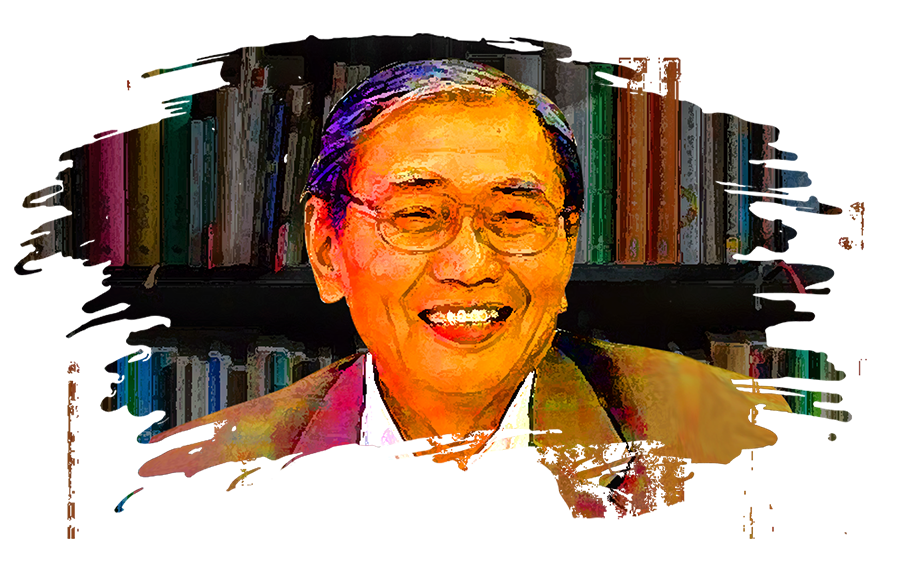

Tak diduga. Sekitar pukul 15.30, Cak Nur keluar dari ruang kerjanya. Menemuiku di ruang tamu. Aku masih ingat. Penampilan Cak Nur saat itu begitu rapi: berjas warna hitam, dilapisi kemeja putih, berdasi kemerah-merahan. Berkacamata khas. Betul, Cak Nur tampak gagah, keren, berwibawa. Aku menduga sepertinya sedang ada rapat penting di ruangan rektor itu. Cak Nur duduk di kursi ruang tamu. Menyapaku dengan sangat ramah.

“Mohon maaf. Saya masih ada rapat. Mungkin baru bisa ketemu pukul 16.30”, kata Cak Nur.

“Oh baik, Cak Nur. Tak apa-apa. Tak usah terburu-buru. Santai saja. Saya akan tunggu sampai Cak Nur selesai”, kataku dengan sedikit heran. Cak Nur pun kembali masuk ke ruangannya.

Aku termenung sejenak. Dibayangi rasa ganjil. “Kenapa Cak Nur harus minta maaf ya,” pikirku. Aku ini hanya anak kampung-ingusan. Sementara Cak Nur sosok cendekiawan Muslim yang dihormati dunia; rektor Universitas Paramadina pula. Pun aku yang perlu beliau. Sampai kapan pun pasti aku tunggu. Lamunanku tiba-tiba buyar karena ada orang masuk. Aku kembali baca majalah sambil menyeruput secangkir teh panas. Nikmat!

Baru saja kunikmati teh itu, Cak Nur kembali menemuiku. Kali ini agak terburu-buru. Aku terkejut. Maka, aku pun berdiri. Segera menghampirinya. Cak Nur, dengan nada seperti bersalah, cepat-cepat berkata:

“Maaf, belum bisa ketemu pukul 16.30. Saya masih rapat, belum selesai. Baru bisa ketemu pukul 17.00,”ungkap Cak Nur, penuh simpati.

“Oh, siap Cak Nur. Sekali lagi, tak masalah. Saya seharusnya yang minta maaf karena telah mengganggu kesibukan Cak Nur,” ujarku dengan nada takjub.

Cak Nur hanya tersenyum.

Alhasil, pas pukul 17.00, Cak Nur keluar dari ruangannya. Berjalan mengantar tamu. Hingga pintu gerbang kampus sambil ngobrol-ngobrol ringan. Menolehku. Memberikan isyarat: “tunggu sebentar!” Aku mengangguk. Setelah itu, Cak Nur langsung menemuiku. Lagi, kata pertama yang keluar dari mulutnya: permintaan maaf. Aku benar-benar tergeleng-geleng. Tiga kali Cak Nur menemuiku. Tiga kali pula minta maaf. Gara-gara janji ketemu, waktunya meleset dari jadwal.

Asyik. Aku berdiskusi ringan seputar urusan sekolah. Cak Nur pun memberikan motivasi sembari memuji tulisan-tulisanku di media selama ini. Kaget campur senang. Ternyata Cak Nur baca juga tulisan-tulisanku. Setelah surat rekomendasi itu Cak Nur tanda-tangan di depanku, aku pamitan pulang. Seraya tak henti-henti, aku ucapkan terima kasih. Aku berjalan menuju pintu gerbang. Ternyata Cak Nur pun ikut jalan, mendampingiku. Semula aku mengira, Cak Nur mungkin ada tujuan lain.

Namun setelah kuperhatikan, ia benar-benar seperti mengantarku. Tatkala aku berdiri di depan gerbang kampus menunggu Kopaja, Cak Nur tetap berdiri. Tak beranjak selangkah pun sembari menyapa ramah para mahasiswa yang lalu-lalang.

Tiba-tiba Kopaja yang kutunggu berhenti, aku langsung pamitan. Aku pun berjalan cepat, naik Kopaja. Cak Nur melambaikan tangan. Baru benar-benar beranjak setelah Kopaja yang kunaiki itu berjalan, meninggalkan gerbang kampus.

Ketahuilah. Kisah itu sangat membekas di hatiku. Mengagumkan. Cak Nur sungguh menjadi sosok pious thinker—pemikir yang saleh. Dan rupanya, kesalehan tersebut menjadi semacam ikon Cak Nur, baik dalam kehidupan intelektual, spiritual maupun ritual sehari-hari, bahkan personal. Cak Nur tak pandang bulu. Anak ingusan semacamku, ia tetap perlakukan secara manusiawi. Menghargai waktu dan tepat janji. Pun tak segan minta maaf berkali-kali karena jadwal ketemu meleset. Sungguh mata air keteladanan yang sangat dahsyat.

Renungkanlah. Dalam debat mutakhir, Cak Nur menjadi pemikir yang sadar menjadikan scripture Islam dan tradisi sebagai bagian dari public reasioning. Bagi Cak Nur, penalaran publik itu murni dimotivasi oleh spirit agama. Warisan pemikiran Tocqueville dan Robert N. Bellah sangat kuat pada pembentukan mind set dan paradigma Cak Nur. Jadi, kuat sekali bahwa toleransi dan pluralisme Cak Nur selalu berangkat dari sandaran agama.

Sadarlah. Secara teknis, Cak Nur sangat santun dalam artikulasi pemikiran, tulisan, dan sikap. Ia berhasil menarik simpatik orang yang sebelumnya memusuhi. Ruh cinta mengalir deras dalam setiap gerak-laku Cak Nur.

Cak Nur memiliki—memakai istilah Toqueville —habits of the mind dan habits of the heart; pikiran dan hatinya sangat santun. Karena itu, bisa dipahami jika Cak Nur itu sensitif terhadap perasaan umat. Dengan gagasan-gagasannya itu, Cak Nur justru berusaha memecahkan persoalan umat dengan kebangsaan dalam satu tarikan nafas. [Deden Ridwan]