Memahami perilaku politik rakyat Indonesia tak cukup dengan menunjuk rendahnya literasi atau kesadaran hukum. Banyak respons politik hari ini berakar dari sistem saraf yang dibentuk oleh puluhan tahun represi, narasi tunggal, dan simbolisme kekuasaan yang tidak memberi ruang tumbuh bagi nalar kritis.

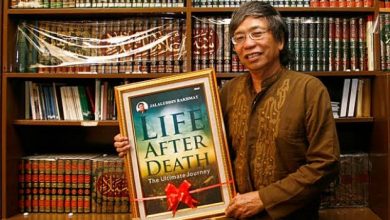

Oleh : Taufiq Fredrik Pasiak*

JERNIH– Manusia Indonesia tidaklah berada di ruang hampa. Ia dibentuk oleh perpaduan antara susunan biologis dan bentukan lingkungan yang kompleks. Jika ingin memahami perilaku politik rakyat Indonesia secara utuh, kita tidak cukup hanya menggunakan kacamata sosiologis atau psikologis semata. Kita perlu masuk ke wilayah yang lebih dalam: kerja otak, ekspresi genetik, dan bagaimana lingkungan sosial-politik memahat konfigurasi mental suatu bangsa.

Dalam neurosains, otak adalah organ plastis yang terus berubah sesuai pengalaman. Wilayah-wilayah otak seperti amigdala, korteks prefrontal, dan hippocampus bertanggung jawab atas respons emosi, perencanaan, dan pengolahan memori. Perilaku politik seperti sikap patuh, ketakutan terhadap perubahan, atau kecenderungan kompromi dan menyesuikan diri, bukan hanya soal pendidikan atau informasi, tapi juga soal bagaimana sistem limbik—pusat pengaturan emosi otak—diaktifkan dan diarahkan sejak dini.

Ada bukti kuat bahwa volume amigdala berkaitan dengan konservatisme secara universal (Patalas DP dkk, 2024). Penelitian oleh Kanai Ryota dkk (2011) menunjukkan bahwa perbedaan orientasi politik memiliki korelasi dengan struktur otak. Studi pencitraan otak dengan MRI struktural menunjukkan bahwa individu dengan kecenderungan liberal memiliki volume lebih besar di korteks cingulate anterior—wilayah otak yang terkait dengan fleksibilitas kognitif dan pemantauan konflik.

Sebaliknya, mereka yang cenderung konservatif memiliki volume lebih besar di amigdala kanan, pusat pemrosesan emosi negatif dan deteksi ancaman. Temuan ini memperkuat bahwa orientasi politik bukan hanya produk sosial, tapi juga respons neurologis terhadap ketidakpastian dan tekanan emosional. Pendapat ini diperkuat oleh temuan Seo Eun Yang dkk (2022) bahwa orientasi politik seseorang (liberal atau konservatif) memiliki akar yang dalam pada konektivitas fungsional otak (functional connectivity, FC), bukan hanya pada faktor sosial atau ekonomi.

Predisposisi genetika juga memainkan peran penting. Studi genetik menunjukkan bahwa varian gen seperti 5-HTTLPR (terkait regulasi serotonin) bisa membuat seseorang lebih reaktif terhadap ketidakpastian dan stres sosial. Ini berkaitan erat dengan sensitivitas terhadap ancaman, kecenderungan untuk menghindari ambiguitas, dan dorongan neurobiologis untuk mencari kestabilan. Ketika predisposisi ini bertemu dengan lingkungan sosial-politik yang menekankan ketertiban, keseragaman, serta dominasi kekuasaan, maka terbentuklah karakter kolektif yang cenderung patuh, enggan bersuara, dan sulit berpikir kritis. Dalam jangka panjang, ini menciptakan pola masyarakat yang lebih responsif terhadap kontrol simbolik daripada kemampuan berpikir jernih dan mempertimbangkan sesuatu secara matang.”

Mochtar Lubis dalam pidatonya yang terkenal pada tahun 1977 menyebutkan enam ciri manusia Indonesia : munafik, segan bertanggung jawab, berjiwa feodal, percaya takhayul, artistik, dan lemah watak (saya baca dalam buku “Manusia Indonesia” yang diberi pengantar oleh Jakob Oetama). Jika kita baca dengan perspektif interdisipliner, keenam ciri ini sebenarnya merupakan hasil dari sistem limbik yang terlalu lama ditekan atau diarahkan secara manipulatif. Misalnya, jiwa feodal adalah bentuk adaptasi otak terhadap pola kekuasaan yang hierarkis dan represif—dimana amigdala masyarakat terbiasa dengan rasa takut, dan korteks prefrontal—pusat berpikir rasional dan kritis—tidak diberi ruang berkembang untuk mengolah perbedaan secara reflektif.

Munafik dan segan bertanggung jawab bisa dipahami sebagai hasil dari sistem imbalan otak yang diarahkan bukan pada integritas, tetapi pada penerimaan sosial. Otak kita belajar sejak dini bahwa yang penting bukan kebenaran, tapi kenyamanan dan selamat. Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap takhayul juga tidak mengherankan: ia adalah bentuk coping mechanism ketika prefrontal tidak diberi cukup informasi, dan masyarakat dibiarkan dalam ketidakpastian struktural.

Studi genetik-politik yang dilakukan Alford, Funk, dan Hibbing (2005) menunjukkan bahwa orientasi politik konservatif atau liberal sebagian diwariskan melalui ekspresi genetik yang berkaitan dengan sensitivitas terhadap ancaman dan keengganan terhadap ambiguitas. Ini diperkuat oleh riset terbaru dari Christopher T. Dawes dan Aaron C. Weinschenk (2020) yang menunjukkan bahwa ideologi politik memiliki komponen bawaan genetik sekitar 40 persen, sebagaimana ditunjukkan dalam studi terhadap anak kembar. Desain penelitian yang lebih canggih juga menunjukkan pengaruh genetik yang substansial terhadap ideologi. Meski harus tetap hati-hati, beberapa studi telah mengaitkan ekspresi genetik ini dengan karakter psikologis tertentu yang berperan sebagai jembatan antara gen dan ideologi politik.

Di Indonesia, generasi yang dibesarkan dalam Orde Baru hidup dalam ekosistem sensor dan kontrol. Sistem saraf mereka terbiasa merespons narasi tunggal dan merasa tidak nyaman pada disonansi kognitif. Bahkan hingga kini, banyak warga yang ketika melihat kekacauan lebih suka kembali kepada figur sentral atau narasi stabilitas ketimbang membuka ruang dialog. Ini bukan hanya kebiasaan sosial, tapi cara kerja otak yang telah dibentuk puluhan tahun oleh struktur otoriter.

Dalam bidang epigenetika, kita tahu bahwa lingkungan represif dapat meninggalkan jejak biologis antargenerasi. Ketakutan, trauma politik, dan keterbatasan berpikir kritis tidak hilang dengan reformasi. Ia tertanam dalam ekspresi gen, dalam sistem stres, dalam konektivitas saraf, yang kemudian diwariskan secara diam-diam. Generasi muda yang tampak lebih bebas berbicara, tetap membawa beban limbik yang diwariskan tanpa mereka sadari.

Namun harapan tetap ada. Neuroplastisitas memberi ruang bagi perubahan. Ketika kita menciptakan ruang dialog yang sehat, pendidikan kritis yang membebaskan, serta lingkungan politik yang transparan, maka kita sedang memberi kesempatan bagi otak-otak baru untuk tumbuh dengan cara yang berbeda. Kecenderungan genetik bukan takdir; ia bisa diolah. Ketakutan kolektif bukan warisan permanen; ia bisa dipulihkan.

Memahami perilaku politik rakyat Indonesia tak cukup dengan menunjuk rendahnya literasi atau kesadaran hukum. Banyak respons politik hari ini berakar dari sistem saraf yang dibentuk oleh puluhan tahun represi, narasi tunggal, dan simbolisme kekuasaan yang tidak memberi ruang tumbuh bagi nalar kritis. Dalam kondisi seperti itu, otak lebih terbiasa patuh daripada berpikir, lebih cepat merespons emosi daripada menganalisis informasi.

Jika kita ingin mengubah arah politik bangsa, kita harus mulai dari mengubah cara kita memperlakukan otak rakyat: memberi mereka ruang aman untuk berpikir, kesempatan untuk memilih tanpa takut, serta penghargaan terhadap nalar dan keberanian untuk berbeda pendapat. Reformasi sejati bukan hanya soal lembaga atau undang-undang, tapi soal bagaimana otak warga negara diberi ruang tumbuh melalui pendidikan yang membebaskan, informasi yang jernih, dan relasi kuasa yang tidak menindas. Karena di sanalah kedaulatan dimulai—bukan dari pidato politik, tapi dari aktivitas sinapsis yang merdeka dan reflektif.

Dalam konteks ini, pendapat Mochtar Lubis di atas masih relevan sebagai cermin reflektif, bukan vonis final. Ia membantu kita memahami warisan emosional dan budaya yang membentuk perilaku politik hari ini. Namun di masa depan, jika lingkungan sosial, pendidikan, dan sistem politik berubah lebih sehat dan membebaskan, maka ciri-ciri itu bisa ditransformasi. Bangsa ini punya potensi neuroplastis untuk tumbuh menjadi lebih dewasa secara kolektif. []

*Ilmuwan otak dan pengamat sosial politik