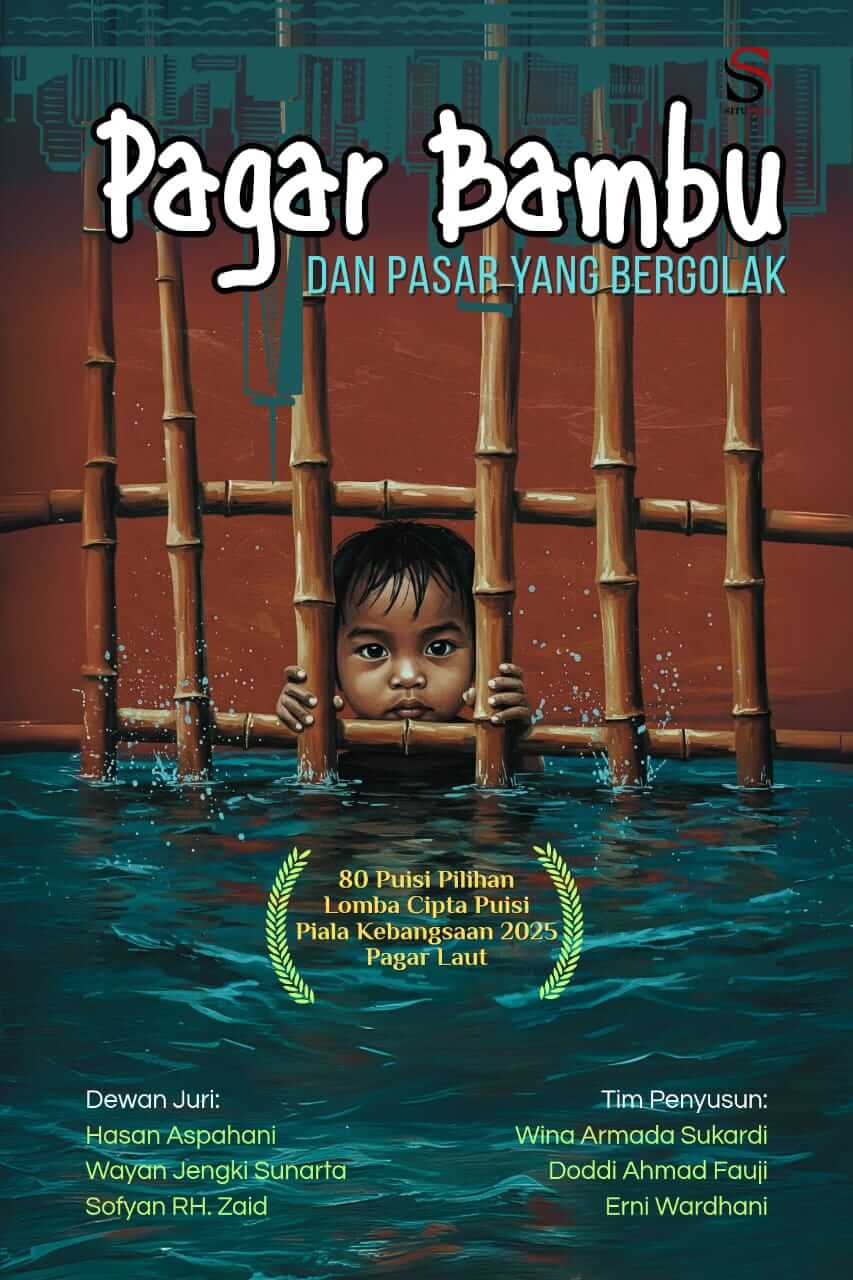

Oleh Bandi Robin *

PAGAR BAMBU DAN PASAR YANG BERGOLAK

- PANTAI

Di Pantai Indah Kapuk, pagar bambu tumbuh dari laut,

Bukan dari akar, tapi dari noktah-noktah tinta di kontrak yang tak terbaca oleh tangan nelayan yang terkelupas garam.

Ia menjulang seperti ritme jantung pasar yang tak bernyawa.

Setiap bilahnya, pecahan cermin yang memantulkan wajah-wajah lapar.

Di sini, garis batas bukan lagi tanah dan laut—

Tapi jarak antara pemilik modal dan mereka yang menggantungkan hidup pada ombak.

Di balik pagar, laut berkeping-keping,

Laksana jam pasir yang dijungkirbalikkan spekulan.

Tangan-tangan berdasi menorehkan garis nasib di atas peta.

Mengubah karang menjadi kode QR,

Mengubah perahu menjadi kurva yang terdampar di spreadsheet. - INDAH

Nelayan tua mengais kata-kata yang tersangkut di jaring:

“Laut ini dulu merangkum cerita, kini hanya memantulkan deret angka.”

Jarinya—peta topografi kerutan zaman—

Menggenggam pasir yang mengering jadi keripik saham.

Ia melihat dinding yang perlahan menelan laut.

Ia bertanya, apakah ombak masih bersuara?

Atau sudah menjadi grafik naik-turun di layar perak?

Di sudut lain, seorang pialang menyuntikkan kafein ke dalam kalender.

Matanya membelah layar menjadi kuburan indeks.

“Volatilitas ini seperti bayang-bayang yang menari di atas kuburan,” gumamnya.

Sementara di luar, jerit janda muda melebur jadi statistik bulanan.

“Tanah ini bukan milik investor!”

Tapi suara protesnya terserap seperti kredit gagal bayar,

Tertelan dalam kalkulasi laba yang tak berpihak. - KAPUK

Laut masih berbicara, tetapi suaranya terkubur di antara angka dan laporan pasar.

Setiap ombak adalah halaman buku cacat yang disobek spekulasi.

Laut masih berbicara,

Bukan dalam bahasa air, tapi dalam bahasa pasar:

Mereka yang tinggal di sini tahu,

Harga adalah pisau yang mengukir ulang garis pantai,

Nilai adalah mantra yang mengubah meja dapur jadi lelang.

Pagar bambu itu bernapas dalam dua zaman:

Di satu sisi, ia pagar teh pahit kolonial yang merangkak di nadi,

Di sisi lain, ia algoritma yang melahap koordinat langit,

Dibangun dari janji yang teronggok di antara digit.

Ia memagari mimpi jadi kepingan-kepingan kripto atau

Tentang tanah yang berubah menjadi brosur investasi,

Tentang nasib yang digantung pada fluktuasi harga global. - PIK-1

Mereka bilang ini cuma siklus statistik—

Seperti roda pedati yang menggilir sawah jadi pabrik,

Seperti arloji yang mengunyah detik jadi abad,

Seperti transaksi yang tak terlihat,

Dibangun bukan untuk melindungi,

Tapi untuk memilah—siapa yang berhak tinggal, siapa disasar diusir pergi.

Nelayan tua itu belum lupa:

Ayahnya kehilangan ladang ketika baja-baja bersiul menggantikan burung,

Anaknya kehilangan laut ketika bambu-bambu berdiri menggantikan dermaga.

Di sini, krisis adalah kesaktian lagu yang dinyanyikan ulang

Dengan lirik berbeda, tapi nada yang sama.

Realitas kesakitan di mana hidup dipertaruhkan. - PIK-2

Di balik pagar, seorang perempuan bungkuk menyusun rumah dari daun jatuh,

Seorang lelaki berginjal satu menghitung bintang dengan sempoa rusak,

Seorang anak yatim menulis surat pada ombak yang tak lagi bisa dibaca,

“Mengapa rumah-rumah kami lenyap dalam sekejap?”

Mereka tak menggebrak meja investor,

Tapi menanam puisi di celah-celah bambu.

Setiap kata yang tumbuh adalah akar yang merayap diam-diam,

Menggoyahkan tanah tempat pasar berdiri.

Di ujung jalan, pria berdasi itu tersandung patafora,

Mulutnya tiba-tiba melihat:

Bambu-bambu itu ternyata hollow—

Berkelindan udara, rapuh, siap remuk redam!

Maka, mari kita tulis ulang dunia

Sebelum api marah

Membawa pagar-pagar bambu ini

Pulang ke tempat asalnya: istana.

br, 010225

*

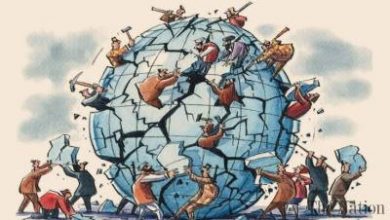

PLEIDOI

Puncak pertemuan antara kritik sosial-ekologis dan seni puitik modern, didapatkan dari pengalaman berkutat dengan pasar, berkeringat, memutar otak saat membaca alat-alat pasar: Analisis teknikal, analisis Fundamental, analisis Bandarmologi, analisis Politik, analisis Ekonomi, dan terakhir: Analisis Spekulasi. Jadi, puisi yang dianggap untuk pasar malahan sebagai puisi tentang pasar yang telah menyingkirkan manusia. Pasar adalah lokomotif dunia untuk mereka yang berani menaklukkan segala tipuannya.

Untuk mengubah dari derita kolektif menjadi estetika pembebasan, diperlukan pengalaman mumpuni di dalam pasar. Karena itu, kalau hanya ditarik dari kacamata segaris lurus, minim pengalaman, minim keringat, minim pengorbanan materi, minim eksplorasi, minim kehidupan yang mengombak dan menggulung gunung, maka resonansi yang dihadirkan sebatas hollow belaka; tak bernyawa dan bualan pemalas yang senang berkotor-kotor.

Pemujaan untuk Bloomberg adalah penafsiran sempit, kegagalan melihat ironi, hanya mampu melihat Bloomberg sebagai glorifikasi finansial (mata satu memandang, buta pengalaman), bahkan dengan gagah yang kacau meng-exitkan personifikasi dari ketakstabilan ekonomi global yang mengisap hajat hidup rakyat banyak. Kata ‘bergolak’ janganlah dipandang sebagai idiom investor (walaupun pemilik puisi adalah seorang investor), melainkan metafora untuk kegaduhan, kekacauan, dan krisis struktural yang sendirian saja dalam angka-angka bid dan offer. Bahkan dalam pembacaan semiotik, justru kata ‘bergolak’ adalah kritik laten yang didapatkan dari pengalaman di ‘pasar’. Pasar ‘bergolak’ bukan karena hidup, tapi karena sedang sekarat, penuh spekulasi, rapuh, dan tak terkendali. Maka tafsir bahwa ini puisi Bloomberg adalah cara baca yang justru memutihkan kompleksitas simbol puisi.

“Pasar yang Bergolak”: bukan pujian pada Neoliberalisme, tapi kritik atas hegemoni pasar; frasa “pasar yang bergolak” sebagai “bangunan-dunia” kelas pemodal, menggunakan ironi struktural: pasar “bergolak” di sini bukanlah dinamika positif, melainkan kekacauan yang diciptakan oleh spekulasi finansial. “Bergolak” merujuk pada ketidakstabilan yang menghancurkan kehidupan nelayan—bukan euforia pasar. Apakah dia hanya punya sebelah mata?

//Laut berkeping-keping, laksana jam pasir yang dijungkirbalikkan spekulan” (PANTAI).

//”Harga adalah pisau yang mengukir ulang garis pantai” (KAPUK),

Sebelah matanya gagal melihat bahwa “pasar” dalam puisi ini adalah metafora predator, bukan subjek yang diagungkan, karena sebelah matanya melupakan struktur lima bagian seperti oratorio atau simfoni protes memberikan dimensi musikal dan dramaturgis, dan bukan hantu jadi-jadian yang dijadikan semalam, diminta jadi seribu candi oleh Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Oratorio itulah pengalaman di dalam pasar yang bergolak, sebagai investor, dan saat isu pagar bambu melejit, dan betapa rusuh jutaan trader retail saat itu, antara yang memikirkan cuan dan kemanusiaan, ketika harga saham PIK jatuh sejatuh-jatuhnya, saat harga terjun bebas ke harga yang memiskinkan investor sedetik saja. Bayangkan, gema dan gaung isu pagar bambu benar-benar memukau pasar, fomo, panic selling, greedy, serok bawah, bahkan batas kemanusiaan dipertaruhkan, dipertontonkan telanjang, antara menyimpan lebih lama luka saham mereka yang berdarah, floating loss, atau menjual saat itu juga: cutloss. Di sinilah pertaruhan kemanusiaan seorang investor, apakah cuan menjadi panglima atau kemanusiaan membunuh cuan. Sulit dijawab, karena investor/trader pun adalah manusia yang memiliki istri dan anak-anak serta keluarga lainnya yang harus disiapkan beras. Tapi apa lacur? Kebanyakan mereka cut loss, dan itu adalah bentuk pengorbanan investor untuk kemanusiaan, yang mana diketahui oleh si sebelah mata itu, yang hanya menggema-gemakan pikirannya yang jumud dan kusut, kurang pengalaman beronani, dan asyik beronani di sudut estetika mimpinya, sendirian, kegilaan, ketagihan.

Bahkan sebelah matanya melihat “Ritme jantung pasar yang tak bernyawa” adalah pandangan simpatik terhadap pasar.” Dia gagal menyisir kontradiksi metaforis yang menyindir keras: bagaimana sesuatu yang dianggap pusat kehidupan ekonomi (jantung) ternyata “tak bernyawa”—mati, mekanis, tak punya nurani. Ini bukan simpatik, melainkan gaplokan. Ini patah metafora, yang dalam teori patafora digunakan untuk merobek relasi realitas dan citra. Pasar yang bergolak tidak sedang memuja pasar, melainkan menunjukkan kehampaannya: membunuh kemanusiaan.

“Tak bernyawa” merujuk pada dehumanisasi sistem (nelayan menjadi “statistik”, laut menjadi “kode QR”).

Bandingkan dengan kritik Walter Benjamin tentang kapitalisme sebagai “ritual kultus” yang kehilangan roh. Sebelah matanya mengabaikan bahwa “ketiadaan nyawa” di sini adalah sindiran, bukan pengakuan.

//“Pialang menyuntikkan kafein ke dalam kalender” dikatakannya sebagai wujud simpati pada spekulan. Justru ini grotesk: kafein dalam kalender adalah gambaran absurd dari kecanduan pasar terhadap waktu, ritme, dan ketegangan. Pialang bukan pahlawan di sini, tapi zombie, makhluk yang hidup dalam lingkaran panik tanpa arah. Andai saja dua matanya mampu memandang jauh estetika Kafka dan Beckett dalam penggambaran absurditas sistem.

“Keripik Saham” dan kritik atas reduksi manusia jadi komoditas dalam ungkapan “pasir yang mengering jadi keripik saham” (INDAH) bukan sekadar sinisme pada spekulan, tapi alegori tentang bagaimana kehidupan direduksi menjadi transaksi. “Keripik” adalah fragmen rapuh—simbol nilai-nilai manusia yang dihancurkan pasar dan konsisten mengkontraskan materialitas alam (pasir, laut) dengan abstraksi pasar (saham, algoritma). Sebelah matanya acuih melihat bahwa “keripik saham” adalah metafora untuk kehancuran ekologis dan kultural.

Sebelah matanya seakan mulut yang mempailitkan kenyataan bahwa tidak ada perlawanan terhadap neoliberalisme, hanya menyalahkan istana. Maka sebelah matanya membuta sebab sebuah puisi tidak harus berteriak agar disebut melawan. “Pagar Bambu dan Pasar yang Bergolak” menggunakan pendekatan ironi subtil, juxtaposition, dan metafora layered untuk mengaburkan sekaligus mengundang pembacaan kritis. Maka perlawanan puisi modern selalu memberi ruang kontemplasi, bukan agitasi langsung yang kapiran. Mengapa menyalahkan istana? Lagi dan lagi matanya yang sebelah coba-coba dia garamkan, karena justru dalam sistem kapitalisme oligarkis di negeri ini, negara adalah enabler utama dari pasar bebas yang buas. Menyasar negara adalah menyasar jantung sistem, bukan lari dari Neoliberalisme atau Bloomberg. Negara dan pasar adalah dua wajah dari koin yang sama; Tidak ada celah simpati tapi Potret Keterasingan Kapitalis. Penggambaran pialang yang “menyuntikkan kafein ke dalam kalender” (INDAH) bukanlah simpati, melainkan kritik atas alienasi dalam sistem kapitalis. Pialang itu sendiri adalah korban perasaan:

//Matanya “membelah layar menjadi kuburan indeks”—ia terjebak dalam sistem yang membunuh kemanusiaannya.

//”Volatilitas seperti bayang-bayang di atas kuburan” menunjukkan bahwa spekulan pun sadar akan kefanaan sistem ini,

Dia mencoba menambah satu matanya menjadi tiga tapi tetap gagal dan luput melihat bahwa ‘Pasar yang bergolak’ tidak memihak siapa pun; bahkan mengungkap lingkaran setan eksploitasi.

//“Jerit janda muda melebur jadi statistik bulanan” dikatakannya seperti klise picisan,

Justru ini adalah kritik paling getir terhadap cara kekuasaan mengelola tragedi manusia sebagai angka. “Statistik bulanan” adalah sarkasme terhadap kebijakan yang memadatkan derita menjadi data. Coba sebelah matanya mencari gaya metonimia politik yang digunakan juga oleh Carolyn Forché, Mahmoud Darwish, dll.

//”Kalkulasi Laba yang Tak Berpihak”: adalah naif dipandang sebagai ketidaktahuan; bahkan itu adalah pengakuan atas realitas brutal, bukan berpihak, melainkan pengakuan pahit bahwa logika pasar memang tidak manusiawi. Analog seperti Marx yang menyebut kapitalisme “mengisap darah”, menggunakan bahasa puitik untuk menyatakan hal yang sama: sistem ini memang dirancang untuk tidak adil. Matanya tekor dan salah membaca ironi sebagai keluguan akibat kekosongan memahami makna pasar.

Matanya yang sebelah seakan-akan menyatakan bahwa puisi ini ‘lembek’, tidak seperti Khalid yang menggebrak meja investor.

Oh Tuhan, tolong ganti matanya dengan mata puitis agar paham kodrat puisi. Tugas puisi bukan meniru pidato politik. Fungsi puisi adalah merongrong dari dalam bahasa, bukan sekadar gebrakan fisik. Kalimat “menanam puisi di celah-celah bambu” adalah metafora gerilya budaya: puisi sebagai akar ideologis yang mengguncang sistem dari dalam tanah, bukan dari atas panggung seperti dalam bayangannya yang selalu meraksasa itu. Dia kira, penyair wajib tukang gebrak meja. Penyair adalah pelubang sistem dengan bisikan kata. Ingat, Chairil Anwar pun tidak membuat revolusi dengan megafon, tapi dengan metafora.

Adalagi sebelah matanya memandang kacau, bahwa “Krisis adalah Kesaktian Lagu yang Dinyanyikan Ulang”: Picisan. Sebelah matanya lupa itu adalah kritik atas siklus kekerasan dalam lagu yang sama, setara mitos bahwa krisis adalah takdir alam, padahal ia hasil rekayasa sistemik, berulang, dan akhirnya dilupakan. Mirip dengan pemikiran Naomi Klein dalam —The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. Sebelah matanya menganggap picisan karena mungkin tidak memahami konteks teori kritis yang melatari metafora ini.

Adalagi sebelah matanya mengarat dan menyatakan dengan jumawa bahwa tidak ada “ledakan etis” dan “pertaruhan moral.”

Ledakan etis dalam puisi ini tidak muncul sebagai slogan, tetapi dalam ketegangan antara visual yang indah dan kenyataan yang getir. Ketika estetika bertabrakan dengan horor sosial, di sanalah letupan etika terjadi. Puisi ini bukan puisi propaganda sebagaimana sebelah matanya menyukai bak melihat pahlawan. Tapi adalah puisi kontemplatif-resistif yang menyadari bahwa melawan sistem kadang harus dengan sabar, dengan akar, bukan dengan retorika keras yang mudah terbakar tapi cepat padam dan dilupakan.

Matanya yang sebelah kembali melawak dan menertawakan imaji bambu “hollow” (PIK-2) sebagai lelucon, padahal ini adalah simbol kerapuhan rezim neoliberal: Bambu yang tampak kokoh (seperti retorika pembangunan) ternyata rapuh karena dibangun di atas janji palsu (“dibangun dari janji yang teronggok di antara digit”). Ajakan “mari kita tulis ulang dunia” bukanlah akhir yang manis, melainkan seruan untuk merombak sistem dari akar.

Ini adalah bukti kegagalan matanya yang mengarat yang sulit menangkap pesan ini karena mungkin terlalu terikat pada ekspektasi puisi propaganda yang eksplisit, atau kebingungan dengan keadaan realistis kehidupan, ketika dengung di meteran listrik sungguh-sungguh menggetarkan jantung.

Akhirnya, puisi ini bukan mahkota neoliberalisme—melainkan gua yang menggaungkan ironi dan kemarahan lewat gema. Ia bukan alat gebrakan retoris, tetapi penambat kesadaran bawah tanah. Jika sebelah matanya tak menemui kemarahan dalam puisinya, barangkali karena engkau hanya membaca di permukaan, dan gagal menyusuri lorong kata yang berkelok dan hanya memakai sebelah mata yang hampir buta dan mengarat. Puisi tidak perlu membakar meja untuk membuat revolusi. Kadang, ia cukup menanam api dalam kepala pembacanya, dan bahasa puitik dapat menjadi arena resistensi yang tidak vulgar, namun menghunjam. Tuduhan bahwa puisi ini neoliberal adalah kebutaan interpretatif yang didorong oleh amarah ideologis tanpa kedalaman estetis. Sebenarnya, dia bukan membela rakyat, tapi merusak kredibilitas dirinya sendiri.

Dalam dunia yang penuh propaganda dan kekerasan wacana, justru puisi yang diam dan merayap itulah yang berpotensi menggoyahkan tembok. Dan dari celah bambu yang tampak rapuh, justru akar perlawanan tumbuh paling keras.

Maka, merdekalah kau dalam dalam jebakan dogmatisme estetik yang menolak kerumitan—padahal, seperti kata Walter Benjamin, “Puisi sejati tidak pernah berpihak pada kekuasaan; ia membongkarnya dari dalam.”

Я свободен

Кипелов

Salam mata tujuh!

br, 050825

Daftar Pustaka:

Eagleton, Terry. The Function of Criticism. London: Verso, 1984.

Barthes, Roland. Mythologies. New York: Hill and Wang, 1972.

Derrida, Jacques. Writing and Difference. Chicago: University of Chicago Press, 1978.

Jameson, Fredric. The Political Unconscious. Cornell University Press, 1981.

Žižek, Slavoj. Violence: Six Sideways Reflections. Picador, 2008.

* Bandi Robin (Adrian) adalah Juara 1 Lomba Cipta Puisi Piala Kebangsaan 2025.