Buya

Menurut acara, minggu depannya akan datang Ismail Hassan Metareum, sang ketua umum, dari Jakarta. Karena ia seorang pemuda yang cukup ganteng, maka harus dicari akal jangan sampai ia memperoleh simpati dari kalangan mahasiswa putri, termasuk Ida. Maka sepakatlah teman-teman menjulukinya buya yang seakan-akan selain menyanjungnya, juga sekaligus menuakannya.Sesudah itu maka amanlah Ida dari tangan ketua umum.

Oleh : H Mahbub Djunaidi*

JERNIH—Di Tanah Parahyangan, seorang alim disebut ajengan. Di Jawa Timur disebut kyai. Tapi di Jawa Tengah, kyai bisa juga diberikan kepada pepohonan, meriam, bahkan seekor kerbau. Di Sumatera, seorang alim tidak disebut ajengan atau kyai, melainkan buya. Seorang yang dianggap alim, yang sudah cukup umur dan tua, yang dihormati, disebut orang buya.

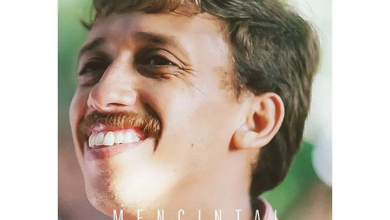

Ismail Hassan Metareum, ketika masih awal-awal ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak disebut buya. Ia seperti pemuda-pemuda lain. Pada suatu waktu di tahun 1956, organisasi HMI menyelenggarakan work-camp, semacam KKN di Baros, 15 kilometer sebelah barat Sukabumi. Semua cabang HMI di seluruh Indonesia mengirimkan orangnya ke sana.

Cabang Bogor mengutus seorang yang sekarang (tahun 1980-an—red Jernih) jadi menteri kehutanan, Ir Hasyrul Harahap. Saya sendiri sebagai ketua Departeman Pendidikan dengan sendirinya datang ke sana, karena masalah work-camp itu menjadi urusan saya.

Siang hari kami kerja di lapangan, malam hari di Balai Desa melakukan diskusi macam-macam soal yang kiranya perlu dibicarakan. Di antara mahasiswa-mahasiswa yang dikirim dari cabang-cabang, ada seorang bernama Ida yang datang dari Solo. Saya dan teman-teman dengan sendirinya tertarik dengan mahasiswa Ida.

Menurut acara, minggu depannya akan datang Ismail Hassan Metareum, sang ketua umum, dari Jakarta. Karena ia seorang pemuda yang cukup ganteng, maka harus dicari akal jangan sampai ia peroleh simpati dari kalangan mahasiswa putri, termasuk Ida. Maka sepakatlah teman-teman menjulukinya buya yang seakan-akan selain menyanjungnya, juga sekaligus menuakannya.Sesudah itu maka amanlah dari tangan ketua umum.

Sebagai ketua umum, buya kita telah membawa organisasi ke jalan yang selamat. Misalnya ketia ia berada dalam saat-saat sulit menjelang pemberontakan PRRI/Permesta. Memang banyak anak HMI yang terpikat masuk hutan membantu pemberontak, tapi tidak organisasinya. HMI tetap tegar membela republik dan sama sekali tidak memihak pemberontak.

Saya ingat bersama-sama buya Ismail Hassan Metareum memburu pelbagai pimpinan organisasi dan partai Islam waktu itu, untuk mencegah jangan sampai pemuka-pemuka itu memberontak meneruskan niatannya melawan pemerintah. Pimpinan HMI waktu itu, berjuang sekuat tenaga jangan sampai pemberontakan pecah.

Pokoknya HMI secara organisasi tidak terlibat pemberontakan. Malah secara resmi menentang pemberontakan. Bahwa ada orang-orangnya di daerah yang ikut, itu persoalan pribadi. Sedangkan Achmad Hussein dan Ventje Sumual juga seorang perwira ABRI (TNI saat ini—red Jernih), tetapi semua tak pernah mengatakan bahwa ABRI terlibat dengan pemberontakan.

Betapa pun gawatnya keadaan, betapa pun gawatnya perbedaan yang ada di kalangan orang-orang pemerintah, HMI tetap punya pendirian yang cenderung membela kesatuan dan persatuan nasional dan sebagai organisasi mahasiswa terbesar di negeri ini, berupaya menggalang anggotanya yang tersebar di daerah-daerah gawat, untuk senantiasa berpagut pada Jakarta.

Ismail Hassan Metareum sebagai buya dan ketua umum HMI dengan tegap dan tegar berada di saat-saat yang sulit dan lolos dari bujukan mereka yang cenderung memisahkan diri serta berperang melawan pemerintah pusat.

Saya tahu, sudah sejak lama Ismail Hassan Metareum tidak sepakat dengan langkah-langkah Naro (ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat itu–red Jernih). Tapi kesemuanya itu dipendamnya dalam hati belaka. Pembawaannya yang tenang dan tidak ceroboh telah menyimpan masalah-masalah yang sebetulnya bisa saja tercetus keluar saat itu. Misalnya pendongkelan Majelis Syuro partai oleh Naro tidak mendapatkan reaksi apa-apa dari Ismail. Misalnya ketika pernyataan “fusi tuntas” oleh Naro, juga tidak memperoleh penyanggahan apa-apa dari Ismail, padahal ia tahu secara historis “fusi tuntas” itu berbeda dengan langkah yang diambil pemuka-pemuka Islam tahun 1973. Banyak lagi pernyataan-pernyataan Naro yang dibiarkan berlalu oleh Ismail.

Tahun 1982, saat kampanye Pemilu, Ismail Hassan Metareum datanng ke tempat saya dan meminta saya berkampanye untuk PPP di Aceh. Dia sendiri rupanya berhalangan kampanye di sana. Saya terima dengan baik tawarannya dan bersama tokoh lain berkampanye keliling Aceh, putar dari utara hingga selatan, dari barat ke timur, jelas sekali menunjukkan kecintaannya yang besar dalam memenangkan PPP untuk seluruh Aceh.

Kemudian datang Pemilu 1987. Saya waktu itu bersama Yusuf Hasyim sedang getol melakukan aksi penggembosan terhadap PPP. Kami bentangkan di mana-mana bahwa penggembos nomor satu adalah Naro sendiri. Pertama, waktu ia membubarkan Majelis Syuro. Kedua waktu ia menerapkan “fusi tuntas” yang sekaligus menghapus cerita terbentuknya PPP tahun 1973. Ketiga, waktu ia mengganti lambang Ka’bah menjadi symbol bintang. Karena ia begitu, makanya NU memisahkan diri dari PPP.

Tetapi Ismail Hassan tetap pada kebijakannya, diam saja tidak beri komentar apa-apa, saya tidak tahu apakah ia “acc” dengan langkah saya atau tidak.

Memang masih jadi pertanyaan di kalangan bawah, apa langkah yang akan ditempuh PPP untuk menghimpun tenaga di bawah, dan apa yang menyebabkan ia menyingkirkan Aisyah Amini dan mengapa tokoh-tokoh NU lain seperti Chalid Mawardi dan Karmani, juga ikut tergeser sebagaimana juga berlaku untuk tokoh-tokoh MI seperti Hartono (Mardjono?—red Jernih) dan Husni Thamrin. [ ]

* almarhum adalah sastrawan dan tokoh pers nasional. Dimuat di Harian Kompas, 10 September 1989