“Mengingat potensi keputusasaan Presiden Putin dan kepemimpinan Rusia, mengingat kemunduran yang mereka hadapi sejauh ini secara militer, tidak ada dari kita yang dapat menganggap enteng ancaman yang ditimbulkan oleh potensi penggunaan senjata nuklir taktis atau senjata nuklir hasil rendah,”kata mantan Direktur CIA dan mantan Duta Besar AS untuk Rusia, William Burns, 14 April lalu. Sebagaimana diketahui, Rusia telah kehilangan sekitar dua puluh lima persen dari kekuatan tempurnya dalam dua bulan terakhir.

Oleh : Robin Wright

JERNIH– Dalam pidatonya saat menerima Hadiah Nobel Perdamaian, pada tahun 1991, Mikhail Gorbachev, pemimpin terakhir Uni Soviet, menyatakan bahwa “risiko perang nuklir global praktis telah hilang.” Moskow dan Washington telah menyimpang “dari konfrontasi ke interaksi dan, dalam beberapa kasus penting, kemitraan,”kata Gorbachev.

Runtuhnya Uni Soviet—yang melahirkan lima belas negara baru, termasuk Ukraina—mengubah dunia. Di wajah Eropa yang baru, Gorbachev menambahkan, setiap negara percaya bahwa mereka telah menjadi “sepenuhnya berdaulat dan mandiri.” Sejarawan membayangkan bahwa akhir Perang Dingin akan menyebabkan runtuhnya era nuklir, di tengah diplomasi baru dan perjanjian pengendalian senjata. Ketakutan yang mendarah daging—bahwa kiloton energi destruktif dan radiasi beracun dapat memusnahkan sebuah kota dan membakar puluhan ribu manusia—mulai menghilang. Di luar pengaruh kebijakan, kata “nuklir” sebagian besar dihilangkan dari leksikon publik.

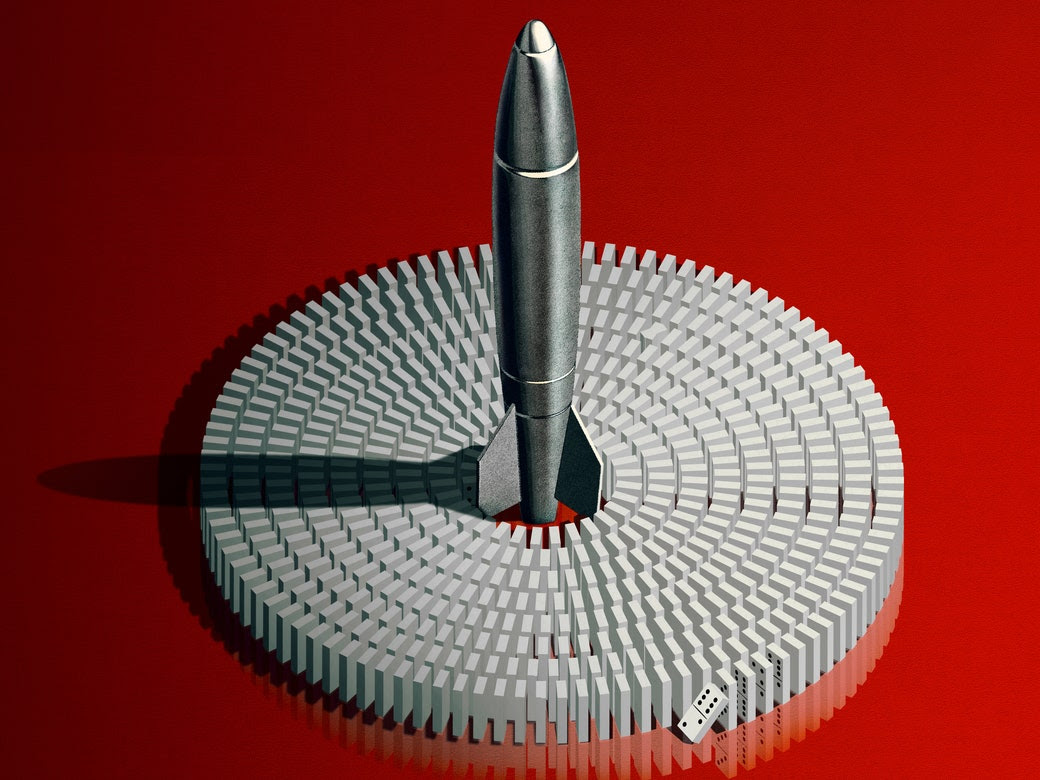

Kini, invasi Vladimir Putin di Ukraina telah menyentak dunia kembali ke kesadaran bahwa dunia belaum aman dari ancaman perang nuklir. Dalam sebulan terakhir, peringatan resmi telah muncul dengan kecepatan yang mencolok. “Mengingat potensi keputusasaan Presiden Putin dan kepemimpinan Rusia, mengingat kemunduran yang mereka hadapi sejauh ini secara militer, tidak ada dari kita yang dapat menganggap enteng ancaman yang ditimbulkan oleh potensi penggunaan senjata nuklir taktis atau senjata nuklir hasil rendah,”kata mantan Direktur CIA dan mantan Duta Besar AS untuk Rusia, William Burns, 14 April lalu.

Penilaian AS tentang kapan dan mengapa Moskow menggunakan persenjataan semacam itu telah berubah, kata Letnan Jenderal Scott D. Berrier, direktur Defense Intelligence Agency, dalam kesaksiannya kepada subkomite House Armed Services. Perang yang berkepanjangan di Ukraina akan menguras tenaga dan biaya bagi Rusia, sementara sanksi akan membuat negara itu mengalami depresi ekonomi dan merusak kemampuannya untuk memproduksi amunisi dan senjata konvensional yang lebih presisi, katanya.

“Karena perang ini dan konsekuensinya secara perlahan melemahkan kekuatan konvensional Rusia, Rusia kemungkinan akan semakin bergantung pada penangkal nuklirnya untuk memberi sinyal kepada Barat dan memproyeksikan kekuatan kepada audiens internal dan eksternalnya.” Agresi Putin sejatinya “menghidupkan kembali ketakutan” akan Rusia yang lebih “militeristik.”

Tes Kremlin yang sukses pada 20 April, yakni sebuah rudal yang mampu terbang dengan kecepatan hipersonik dan membawa hingga sepuluh hulu ledak nuklir di mana pun di dunia—dengan sistem pertahanan yang cerdas—berkontribusi pada gambaran yang tidak menyenangkan. “Senjata yang benar-benar unik ini akan memaksa semua orang yang mencoba mengancam negara kita dalam panasnya retorika agresif dan hiruk pikuk untuk berpikir dua kali,” kata Putin, sesumbar di corong televisi pemerintah Rusia. Sementara bulan lalu Washington membatalkan uji coba rudal antarbenuanya sendiri untuk “mengelola eskalasi,” kata Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin.

Rusia belum memposisikan ulang kekuatan nuklirnya, kata Burns, meskipun ada pergolakan tentang kondisi kesiapan yang meningkat. Rudal barunya juga belum siap untuk ditempatkan. Tetapi perang sembrono Putin sekarang memiliki “dimensi nuklir yang berbeda”—dengan pelajaran yang jauh melampaui Ukraina dan itu akan bertahan setelah perang berakhir, seperti disimpulkan Asosiasi Kontrol Senjata di Washington, D.C. Invasi Putin “menggarisbawahi kenyataan bahwa senjata nuklir tidak mencegah perang besar,”kata Daryl Kimball, direktur eksekutif organisasi tersebut.

“Senjata nuklir AS dan NATO telah terbukti tidak berguna dalam mencegah agresi Rusia terhadap Ukraina.” Perang telah membahayakan premis pencegahan yang sudah lama ada—memiliki bom untuk menghindari dibom. Kimball merefleksikan, “Ketika pencegahan nuklir gagal, itu gagal secara fatal.”

Perang di Ukraina menegaskan adanya masalah yang lebih besar. Infrastruktur keamanan global—seperti jembatan, rel kereta api, dan jaringan listrik yang membentuk infrastruktur fisik kita—membusuk. Tantangan ke depan adalah merancang arsitektur keamanan baru atau yang lebih stabil—dengan perjanjian, alat verifikasi, pengawasan, dan penegakan—untuk menggantikan model erosi yang dibangun setelah perang besar terakhir di Eropa berakhir, tujuh puluh tujuh tahun yang lalu.

Invasi Putin juga telah mengekspos perubahan pada keseimbangan global tenaga nuklir. Sesaat sebelum pensiun bulan lalu, saya duduk dengan Kenneth (Frank) McKenzie, Jr., seorang jenderal bintang empat yang pernah mengalungkan kunci di lehernya untuk membuka alat sensitif yang diperlukan Presiden untuk menanggapi krisis nuklir. Dalam apa yang terasa seperti kemunduran ke Perang Dingin dan hari-hari awalnya sebagai perwira angkatan laut muda, katanya, AS kembali fokus pada ancaman nuklir dari Moskow. Hanya kemampuannya yang terbalik. Selama Perang Dingin, antara 1945 dan 1989, Washington mengembangkan persenjataan nuklirnya untuk melawan kekuatan Moskow yang semakin besar dalam persenjataan konvensional. Pada tahun 1954, Moskow menguji senjata seribu kali lebih kuat dari Little Boy, bom dahsyat yang dijatuhkan di Hiroshima. Amerika bahkan memproduksi ranjau darat nuklir. Setelah Soviet mendapatkan bom, AS masih memiliki keunggulan delapan banding satu dalam kemampuan nuklir selama krisis rudal Kuba, pada tahun 1962. Pada akhir Perang Dingin, AS telah mengembangkan “keunggulan kemampuan dan kapasitas, melebihi seluruh dunia, yang tampaknya tidak dapat diatasi, ”kata McKenzie.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, Pentagon “berlibur” dari mempelajari perang kelas atas, kata sang jenderal kepada saya. “Kami menoleh,” katanya. AS ditarik ke dalam perang di Afghanistan setelah serangan 9/11, pada tahun 2001, dan kemudian memilih untuk menyerang Irak, pada tahun 2003. McKenzie dikerahkan di kedua perang. AS berfokus pada konflik dan pemberontakan konvensional, sementara Rusia, di bawah Putin, membangun persenjataan nuklirnya.

Saat ini, kemampuan AS dan Rusia telah “benar-benar terbalik,” kata McKenzie. AS memiliki keunggulan dalam senjata konvensional, sementara Moskow memiliki lebih banyak senjata nuklir—dan lebih banyak opsi untuk menggunakannya.

Jenis senjata nuklir yang paling dipermasalahkan juga telah berubah. Ada lebih dari satu. AS menjatuhkan dua bom nuklir strategis di Jepang. Senjata strategis memiliki jarak jauh—mereka menempuh jarak sekitar tiga ribu mil—dan menghasilkan ledakan berdaya hasil tinggi. Mereka dapat menghancurkan petak luas tanah dan manusia dalam jangkauan. Rusia saat ini memiliki lebih dari enam ribu hulu ledak strategis; AS memiliki 5.500. Dimulai pada tahun 1970-an, kedua negara merundingkan beberapa perjanjian untuk membatasi senjata strategis, meskipun semuanya kecuali satu telah dibatalkan. Perjanjian Awal Baru adalah satu-satunya pakta bilateral yang bertahan; itu diperpanjang selama lima tahun tak lama setelah pelantikan Biden, tetapi tampaknya lebih renggang sekarang.

Jenis senjata nuklir lainnya adalah taktis, atau nonstrategis, yang lebih dikhawatirkan AS saat ini. Senjata ini memiliki jangkauan yang lebih pendek—mampu meluncur hingga tiga ratus mil—dan seringkali memiliki hulu ledak yang lebih rendah. (Namun, beberapa membawa lebih banyak kiloton daripada bom Hiroshima.) Senjata ini dirancang untuk menghancurkan formasi tank atau pasukan di medan perang—bukan menghancurkan kota. Dalam sejarah senjata nuklir, tidak pernah ada perjanjian—bilateral atau internasional—yang membatasi pengembangan atau penggelaran nuklir taktis di mana pun. Selama Perang Dingin, AS dan Uni Soviet masing-masing memproduksi ribuan, dengan Moskow mengendalikan hingga dua puluh lima ribu. Setelah itu, AS membongkar sebagian besar persenjataan taktisnya dan menarik sebagian besar senjata itu dari Eropa. Rusia menyimpan lebih banyak persediaannya.

Sekarang ada perbedaan besar dalam persenjataan taktis. Bulan lalu, layanan Penelitian Kongres melaporkan bahwa Rusia memiliki hingga dua ribu nuklir taktis, sementara AS memiliki sekitar dua ratus.

Saat ini, Rusia juga memiliki lebih banyak sistem pengiriman untuk senjata nuklir taktis—torpedo kapal selam, rudal balistik di darat atau laut, peluru artileri, dan pesawat—sementara AS hanya memiliki bom gravitasi yang dapat dijatuhkan dari pesawat tempur.

“Mereka memiliki kemampuan yang lebih beragam daripada kita,” McKenzie menyimpulkan. Lebih dari seratus nuklir taktis AS lagi terletak di Eropa, di pangkalan di lima negara NATO: Belgia, Jerman, Belanda, Italia, dan Turki. Sebagian besar Rusia berada di front baratnya, dekat perbatasan anggota NATO.

Empat skenario dapat menyebabkan Rusia menggunakan senjata nuklir, menurut Kimball dari Asosiasi Kontrol Senjata. Untuk memaksa Kyiv atau sekutu NATO-nya mundur, Putin dapat melakukan “demonstrasi” pengeboman di atmosfer di atas Samudra Arktik atau Laut Baltik—bukan untuk membunuh, tetapi “untuk mengingatkan semua orang bahwa Rusia memiliki senjata nuklir.”

Rusia juga dapat menggunakan senjata taktis untuk mengubah keseimbangan militer di lapangan dengan Ukraina. Jika perang meluas, dan NATO terlibat dalam pertempuran, Rusia dapat lebih meningkatkan konflik dengan penggunaan senjata nuklir jarak pendek.

“Kebijakan AS dan Rusia membuka kemungkinan penggunaan senjata nuklir sebagai tanggapan atas ancaman non-nuklir yang ekstrem,” kata Kimball. Akhirnya, jika Putin percaya bahwa negara (atau kepemimpinan) Rusia dalam bahaya, dia mungkin menggunakan senjata nuklir taktis untuk “menyelamatkan Rusia dari kekalahan militer besar.”

Rusia telah kehilangan sekitar dua puluh lima persen dari kekuatan tempurnya dalam dua bulan terakhir, seorang pejabat Pentagon memperkirakan minggu ini. Doktrin militer Moskow berhak untuk menggunakan senjata nuklir “sebagai tanggapan atas penggunaan nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya” terhadap Rusia atau sekutunya, dan juga sebagai tanggapan terhadap agresi melalui senjata konvensional “ketika keberadaan negara terancam.”

Dalam jargon militer, kebijakan negara tersebut adalah “meningkatkan menjadi mengurangi ketegangan,” kata Richard Burt, negosiator utama pada kesepakatan awal yang asli, yang ditandatangani oleh Gorbachev dan George H. W. Bush pada tahun 1991, kepada saya.

“Idenya adalah untuk mengejutkan musuh, sehingga senjata nuklir digunakan untuk menunjukkan tekad Anda bahwa Anda bersedia menggunakan senjata nuklir untuk melumpuhkan musuh Anda.”

Realitas nuklir baru menimbulkan tantangan lain: bagaimana membatasi senjata nuklir di luar Rusia dan Amerika Serikat. Sembilan negara sekarang memiliki kemampuan nuklir. Perang Putin merusak Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir, landasan kontrol senjata internasional sejak 1968. Ini adalah satu-satunya komitmen yang mengikat—sekarang ditandatangani oleh hampir dua ratus negara—yang berupaya melucuti senjata negara-negara yang memiliki bom dan mencegah negara lain dari mendapatkannya. Perjanjian itu didasarkan pada Piagam PBB, yang menetapkan bahwa semua negara harus menahan diri dari “ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun.”

Sejak tahun 1960-an, para ahli telah memperdebatkan apakah Washington dan Moskow akan menggunakan senjata nuklir taktis dalam jumlah terbatas di medan perang konvensional—misalnya, untuk menghancurkan posisi militer atau mendapatkan sebagian wilayah. “Jawabannya tidak,” kata Kimball. “Tidak ada yang seperti perang nuklir terbatas.”

Di akhir karir militernya, McKenzie, yang menghabiskan lebih dari empat dekade mempersiapkan segala jenis perang, merenungkan taruhan nuklir. “Kita wajar bingung sekarang,” katanya. “Saya terguncang. Saya khawatir tentang posisi di mana kita berada.” Tiga dekade setelah pidato Gorbachev, jeda sekarang tampak ilusi. [The New Yorker]

*Robin Wright, kolumnis dan kontributor The New Yorker sejak 1988. Penulis “Rock the Casbah: Rage and Rebellion Across the Islamic World.”