Di negara yang sehat secara demokratis, kepercayaan adalah mata uang paling berharga. Kekuasaan lahir darinya, dan jatuh karenanya. Di Jepang, seorang menteri mengundurkan diri karena ditraktir sahabatnya makan siang di kantin universitas. Di Jerman, pejabat publik mundur karena diduga melakukan plagiat dalam disertasi doktoralnya. Roy Suryo, Risman Simanjuntak, Rizal Fadillah, dan Dr. Tifa—empat nama yang kini berdiri di tengah gelombang perdebatan itu—seharusnya tidak sendirian. Tapi mereka justru berdiri hampir sendiri. Di manakah para politikus? Di manakah partai-partai yang dahulu mengusung jargon keadilan dan transparansi? Di manakah para anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat?

Oleh : Radhar Tribaskoro

JERNIH–Kita hidup di zaman ketika selembar ijazah dapat mengguncang keyakinan publik, tapi tidak menggoyahkan kekuasaan. Ini bukan hanya kisah tentang keaslian dokumen akademik. Ini adalah kisah tentang apa yang telah hilang dari politik kita: kepercayaan.

Di negara yang sehat secara demokratis, kepercayaan adalah mata uang paling berharga. Kekuasaan lahir darinya, dan jatuh karenanya. Di Jepang, seorang menteri mengundurkan diri karena ditraktir sahabatnya makan siang di kantin universitas. Di Jerman, pejabat publik mundur karena diduga melakukan plagiat dalam disertasi doktoralnya. Di Korea Selatan, Presiden Park Geun-hye dipaksa turun oleh gelombang demonstrasi rakyat yang muak pada praktik pengaruh gelap di lingkar kekuasaan.

Tapi Indonesia? Kita melihat politisi yang wajahnya terpampang di layar televisi, disebut-sebut menerima suap, duduk tenang di kursi kementerian. Kita mendengar laporan BPK, KPK, ICW, tapi tak satu pun yang membuat mereka merasa malu. Sensitivitas terhadap kepercayaan rakyat seolah sudah mati. Tak ada rasa bersalah, tak ada keinginan untuk mundur. Politik telah menjadi tempat di mana suara rakyat didengar hanya lima tahun sekali, selebihnya diredam oleh kalkulasi untung rugi.

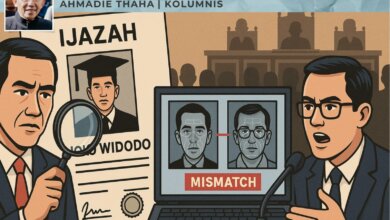

Kasus ijazah Joko Widodo seharusnya dilihat dari sudut pandang ini. Ini bukan soal membenci pribadi. Ini bukan fitnah, apalagi dendam politik. Ini adalah upaya warga negara yang sadar bahwa dalam demokrasi, setiap warga punya tanggung jawab untuk menjaga agar kekuasaan tetap dapat dipercaya. Ijazah, sebagai syarat administratif untuk maju dalam pemilihan umum, bukan lagi urusan privat. Ia adalah dokumen publik. Maka ketika rakyat mempertanyakannya, mereka sedang menjalankan fungsi pengawasan sipil—public scrutiny—yang menjadi inti dari demokrasi.

Roy Suryo, Risman Simanjuntak, Rizal Fadillah, dan Dr. Tifa—empat nama yang kini berdiri di tengah gelombang perdebatan itu—seharusnya tidak sendirian. Tapi mereka justru berdiri hampir sendiri. Di manakah para politikus? Di manakah partai-partai yang dahulu mengusung jargon keadilan dan transparansi? Di manakah para anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat?

Diam. Mereka diam. Seolah kasus ini bukan urusan mereka. Seolah politik bukan soal kepercayaan, melainkan hanya soal hukum. Asal belum ada vonis, tak perlu bicara. Asal belum inkrah, tak perlu mundur. Politik telah dilucuti jadi sekadar persoalan legalitas.

Padahal, sebagaimana diingatkan oleh Niklas Luhmann, politik dan hukum adalah dua sistem sosial yang berbeda. Politik bekerja dengan logika “berkuasa atau tidak berkuasa”, “dipercaya atau tidak dipercaya”. Sementara hukum bekerja dengan logika “sesuai hukum atau tidak”. Ketika kita menyamakan keduanya, kita membunuh kepekaan politik. Kita menciptakan situasi di mana seorang pejabat tetap merasa sah karena belum divonis, meski kepercayaan publik telah runtuh.

Lebih kacau lagi ketika logika ekonomi ikut bermain. Maka muncullah politik untung-rugi, di mana keputusan bukan lagi berdasar pada kepatutan, tapi pada kalkulasi elektabilitas dan dana kampanye. Dalam logika ini, kepercayaan tak penting—yang penting adalah persepsi. Selama bisa dikendalikan, selama media bisa ditenangkan, selama buzzer bisa dibayar, maka kekuasaan dianggap aman.

Itulah sebabnya, politik Indonesia terasa kosong. Tak ada yang diperjuangkan, kecuali posisi. Tak ada yang dijaga, kecuali peluang. Politik kehilangan maknanya karena tak lagi berakar pada hubungan timbal balik antara rakyat dan wakilnya. Politik menjadi pasar, bukan ruang nilai.

Kasus ijazah ini menjadi cermin yang retak, tapi jujur. Ia memperlihatkan betapa demokrasi kita dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Dan ironisnya, yang mencoba mengawasi justru bukan para politikus, tapi warga biasa. Demokrasi yang sehat tidak mungkin bertahan hanya di pundak warga sipil. Ia butuh elite yang memiliki rasa malu, rasa tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap kedaulatan rakyat.

Kini kita sampai pada titik genting: apakah drama ini akan membawa perbaikan, atau justru peneguhan bahwa semua bisa dilupakan, semua bisa dibeli, semua bisa dikendalikan? Jika kita ingin menyelamatkan demokrasi Indonesia, maka setiap bagian dari sistem sosial harus dikembalikan ke logikanya masing-masing. Polisi harus bekerja berdasar hukum, bukan pesanan. Politikus harus bekerja berdasar kepercayaan, bukan kedudukan. Partai harus menjadi institusi ideologi dan kaderisasi, bukan sekadar kendaraan pencalegan.

Lebih dari itu, kita butuh pembaruan dalam cara kita memahami politik. Bahwa politik bukan hanya soal siapa yang menang. Tapi soal siapa yang dipercaya. Kita butuh politisi yang tahu malu. Kita butuh partai yang memulihkan demokrasi internalnya. Kita butuh pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat.

Karena jika tidak, demokrasi akan mati bukan karena kudeta, tapi karena kita membiarkan kosong menjadi maknanya. [ ]