Hebatnya lagi, nasihat lain juga perlu direnungkan, terutama bagi keluarga dan orang-orang yang berada di sekitar lingkar kekuasaan. Hal itu adalah ujaran “Ojo kudungan welulang macan” (jangan berkurudung/berlindung kepada kulit harimau). Yang arti sederhananya adalah janganlah suka berlindung di balik kekuasaan agar terlihat menakutkan, berwibawa, atau ‘gahar’.

Oleh : Rd. Muhammad Subarkah

JERNIH– Diakui atau tidak, masyarakat Jawa adalah salah satu etnis di Indonesia yang paling akrab sekaligus terpapar dengan kekuasaan. Bahkan banyak yang menyebut etnis ini sebagai yang paling dalam terkena imbas—baik positif atau negatif—terhadapnya. Salah satunya terlihat pada jejak budayanya.

Sejak masa awal sekali, pada masyarakat Jawa Kuna, di wilayah yang menjadi pulau terpadat di dunia ini sudah ada kekuasaan yang eksis terorganisir dan terentang kuat sistematis. Di pulau yang kata Raffles tersubur di dunia karena dari puncak gunung hingga pesisir penuh makanan, air, dan ikan ternyata lekat sekali dengan tangan kekuasaan. Pengaruh asing pun sudah terindikasi lama sekali. Sejak era terjadinya imigrasi besar-besaran manusia dari Benua Asia yang berada di sebelah utara (Asia belakang/disebut-sebut Yunan) ke arah selatan, hingga masuknya agama Hindu dari anak benua India, sampai lompatan zaman berikutnya.

Pada masa awal Masehi (kadang disebut pada abad 4-5 Masehi) di Jakarta Utara atau kini di sekitar pelabuhan Sunda Kalapa, sudah tercatat ada kerajaan yang eksis. Jejaknya tercium pada Prasasti Tugu yang kini menjadi sebuah nama wilayah di dekat pelabuhan Tanjung Priok. Dalam prasasti itu berbicara banyak tentang bagaimana kekuasaan dijalankan di wilayah ini. Bagaimana kekuasaan memberlakukan kehidupan keagamaan, bagaimana kekuasaan berusaha keras membuat makmur rakyat dengan menyodet sungai Candrabaga untuk keperluan irigasi sekaligus penanggulangan banjir, dan sebagainya. Di sini ada sosok penguasa bernama Purnawarman.

Di Kutai Kalimantan Timur pada saat yang hampir bersamaan memiliki kerajaan dengan nama raja khas ‘Nusantara’ yakni Kudungga. Namun jejak seluk-beluk kekuasaannya belum terekam dengan baik di masa kini.

Sejarah lebih banyak bicara mengenai kekuasaan di Jawa daripada di Kalimantan atau Borneo (sejarah wilayah timur Indonesia ternyata masih dianggap serba gelap). Di sini juga membenarkan tesis yang dipercaya sejak era Van den Bosch hingga DN Aidit: ‘Jawa adalah konci’ bagi kekuasaan di negeri kepulauan ini, meski Tan Malaka dan M Yamin kemudian lebih percaya Sumatra adalah masa depan Indonesia. Di sini Jawa memang semenjak zaman purba berkelindan dengan gelap terangnya kekuasaan penduduknya.

Semua pasti mahfum, di Jawa bagian tengah utara, sesudah masa itu dahulu ada kerajaan Hindu yang kondang dengan Ratu perempuannya yang tegas bernama Ratu Sima. Melalui wangsa ini dibangun jejak eksisnya kekuasaan yang berupa berbagai candi yang kini berada di area Dieng atau pegunungan tengah Jawa. Cerita kala itu tentang kekuasaan yang adil dan dijalankan tanpa memihak ada di era ini. Ribuan tahun kemudian orang masih mengenangkan ketegasan sekaligus kenegarawan Ratu Sima ini.

Selain itu, jejak kerajaan Mataram Hindu ada pada Prambanan, situs Boko dan lain-lain. Saat itu juga masuk kekuasaan dari Sumatra, yakni Sriwijaya. Dinasti ini pun meninggalkan candi megah yang bernama Borobudur yang juga masih berada di bagian wilayah pegunungan tengah Jawa yang lain, yakni pegunungan Tidar di Magelang. Pegunungan ini dalam hikayat tanah Jawa dianggap sebagai paku pulau Jawa agar tak terombang-ambing di keluasan jagat raya seperti pelampung angsa.

Kisah putaran perburuan kekuasaan Jawa ini berlanjut ketika kekuasaan Mataram Kuna ini berpindah dari area sekitar Jawa Tengah, menuju timur, yakni ke hulu sungai Brantas dengan berdirinya kerajaan Airlangga yang berada di muara Sungai Brantas di dekat Surabaya. Perpindahan kekuasaan ini terjadi sekitar tahun 1000 Masehi dengan ditandai hadirnya bencana dahsyat meletusnya gunung Merapi. Kehebatan letusan gunung itu masih terlacak hingga sekarang dengan ditemukannya berbagai situs candi yang tertanam dalam tanah sedalam 3-4 meter di daerah sekitar Sleman Yogyakarta.

Uniknya, sepanjang era yang hampir mencapai satu ‘alaf’ (1000 tahun) itu tidak tercatat secara jelas apa dan bagaimana kekuasaan dipergilirkan antarwangsa tersebut. Apakah ada pembunuhan dan perang besar selama kurun tersebut? Semua tak bisa secara gamblang menjelaskannya.

Lagi pula, apakah pada kurun alaf pertama Masehi tersebut di Jawa juga tidak ada eksploitasi manusia karena adanya kekuasaan yang eksis? Jawab nanti dahulu. Sebab, beberapa tahun silam ada tulisan dalam buku yang ditulis ‘Romo’ Greg Sutomo terbitan Kanisius Yogyakarta mengenai soal apa yang sebenarnya terjadi di balik berbagai bangunan yang menjadi karya dunia seperti Piramida, Tembok Cina hingga Taj Mahal.

Dia mengatakan di balik pendirian bangunan itu pasti ada tangan kekuasaan yang besar. Dan di sana pasti ada cerita sedih tentang penderitaan rakyat biasa yang dipaksa untuk melayani kehendak kekuasaan.

Kisah hubungan antara rakyat dengan kekuasaan yang tengah eksis ini, menurut ‘Romo Tomo’, juga ditandai dengan adanya sistem irigasi pertanian yang teratur. “Kalau ada sistem irigasi maka di situ ada kekuasaan yang eksis.”

Maka dari sinilah juga dipikirkan, ketika ada atau ditemukan sebuah peninggalan adiluhung di Jawa, maka di sana pasti ada kekuasaan sekaligus juga ada rintihan penderitaan rakyat. Di sini juga selalu ada jejak samar mengenai penggunaan agama dalam politik kekuasaan.

Dahulu di Mesir kuno, di Cina, atau era kerajaan Moghul di India pun begitu. Di sanalah tercium kisah rakyat yang dikerahkan untuk membangun benda ajaib tersebut sudah lama terdengar. Alhasil, hal sama juga diyakini misalnya dalam memahami proses pembangunan candi Borobudur yang butuh memakan waktu lebih dari 10 tahun. Di sini diyakini juga adanya jejak pengerahan tenaga manusia secara masif.

Nah, setelah era berdirinya kerajaan Airlangga itu, kisah perguliran kekuasaan di Jawa semakin terang. Kekuasaan memang selalu berganti-ganti. Dan sedihnya, darah dan darah terus terumpah setiap kalinya. Perang dan perang terus terjadi, bahkan antarkeluarga sekalipun.

Lihat saja pada kisah berdirinya Kediri, Singasari, Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram Islam. Melalui buku yang ditulis secara serial oleh sejarawan Belanda ‘De Graaf’ (menulis tentang bangkit, puncak, dan surutnya kekuasaan Mataram Islam), situasi kekerasan dan konflik terasa sangat jelas. Tikam menikam keris dan senjata sudah menjadi kelaziman.

Bahkan, para ahli sejarah Belanda lain ada yang sampai hati mengatakan para penguasa di Jawa dahulu sebenarnya hanya keturunan sekelompok orang layaknya kepala gang bandit. Mereka tampaknya berkata begitu karena menyusuri alur sejarah perguliran kekuasaan di pulau beras ‘Jawa Dwipa’ yang memang berdarah-darah ini.

Jejak pergantian kekuasaan di Jawa pasca-Demak hingga beralih ke Mataram Islam tersaji dengan yahud melalui fiksi legendaris ‘Api Di Bukit Menoreh’ karya SH Mintardja. Serial bersambung yang dahulu terbit dalam sebuah koran dan cetakan stensilan buku tipis, dianggap sebagai fiksi terbaik yang menceritakan sepenggal episode pergantian kekuasaan di Jawa. Fiksi ini memang mampu merangsang imajinasi, dan fiksi ternyata beda dengan selama ini khalayak awam pahami sebagai hal yang fiktif atau palsu.

Di penghujung akhir kekuasaan Belanda di Jawa, setelah surutnya pengaruh kerajaan dinasti Mataram dan eksisnya pemerintahan kolonial, wilayah ini tak kunjung aman. Klaim kekuasaan bila negerinya itu aman sentosa dan adil makmur hanya ujaran semata, bahkan meninabobokan.

Konflik dan darah terus terjadi di sekujur pulau ini. Kelaparan penduduk, tanah yang jatuh disewa oleh orang asing untuk lahan perkebunan, dan cucuran air mata yang dibarengi perlawanan rakyat terus terjadi sepanjang waktu.

Mendiang tokoh sejarawan Sartono Kartodirjo kerap mengatakan, di Jawa sebenarnya kekerasan terus meletup atau bergejolak. Setelah perang Jawa, kekerasan terus terjadi di seluruh pulau Jawa meski bentuknya sporadis dan kecil-kecil. Namun rata menyebar. Bandit dan ‘kecu’ memangsa rakyat yang tinggal di perdesaan.

Menurut Sartono, bahkan setelah era perang besar Jawa, yakni perang Diponegoro (1825-1830), kerusuhan mengguyur merata seperti hujan yang rintik. Memang tidak dalam bentuk perang raya lagi, tapi kekerasan terus merebak dari ujung ke ujung, misalnya dari kekerasan yang digagas oleh tokoh spiritual di lereng gunung di Jawa Timur, ulama di Pantai Utara Jawa, perlawanan para haji di Banten (munculnya Pemberontakan Petani Banten 1888), hingga perlawanan tokoh lokal spiritual Entong Gendut di Jatinegara, perlawanan atas pajak tanah dan jumlah hari kerja yang dipimpin Kayin Bapa Kayah di desa Pangkalan (dekat bandara Soekarno-Hatta), hingga Pitung yang konon lahir di bilangan Pal Merah (Jakarta).

Bukan hanya selesai saat itu saja, kekerasan terus meletup hingga 1928 memakan darah yakni pemberontakan PKI pertama, Peristiwa pembantaian di tiga daerah (perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat pada 1945), Perang Revolusi Kemerdekaan 1945-1950, Pemberontakan DII/TII Kartosuwiryo, kekerasan di sekitar peristiwa G30SPKI 1965, hingga pembantaian dukun santet di Jawa Barat dan Jawa Timur, sampai hadirnya rusuh di masa Reformasi 1998.

Jelas semua perguliran kekuasaan tersebut terus memercikkan api kesumat dendam. Bahkan hingga kini apa yang disebut impian dalam tembang di suluk para dalang wayang kulit: ‘negeri ingkang tata tentrem karta raharja’ hingga adanya sosok Ratu Adil, tetap tak memunculkan bayangannya.

Gambaran era Jawa yang cukup makmur memang sempat ada meski dalam masa yang sebentar sekali (yakni terindikasi berada di dalam masa kolonial antara tahun 1900-1930). Kala itu orang menyebut sebagai ‘zaman normal’ yang saat itu juga disertai era munculnya gaya lukisan ‘Indonesia Moy’ (Indonesia Indah). Namun suasana ini berakhir karena munculnya krisis ekonomi dunia yang besar (Great Depression/malaise).

Tapi apakah itu fenomena kekerasan itu khas Indonesia? Ternyata tidak. Bangsa di Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika ternyata sama saja. Perguliran kekuasaan di Romawi dan Yunani pun selalu berdarah. Zaman Romawi era Kaisar Nero, ibu kota kerajaan dan kaum rakyat banyak disiksa dan dibakar hidup-hidup di sana.

Dahulu pendirian negara yang dibangun para imigran, yakni Amerika Serikat di tahun 1700-an misalnya, pun memunculkan tragedi berdarah berupa perang saudara dan perbudakan. Juga di Eropa yang masih belum terlalu lama usai dari aneka kecamuk perang yang bila dikaji lagi di dalamnya juga ada ‘berbau’ konflik agama.

Di Amerika Latin dan negara-negara di Afrika apalagi. Ada sebutan yang akrab soal kekuasaan di berbagai negara itu yang diolok-olok bila setiap bangun pagi pasti sang penguasa selalu baru. Di sana ada sosok diktator seperti Juan Peron di Argentina. Atau Idi Amin di Uganda yang diperlakukan pejoratif dengan disebut ‘Presiden yang suka memangsa daging manusia’. Semua serba brutal bukan?

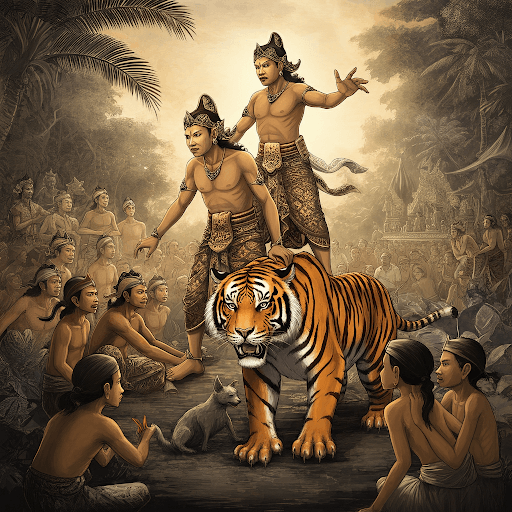

Jadi jangan terlalu heran dengan orang Jawa yang terkesan sopan-santun atau lemah lembut. Ingat mereka bukan alien atau penduduk angkasa luar sehingga langgam perilaku tersendiri. Mereka juga makhluk bumi pula. Wajar sekaligus masuk akal bila ada pihak yang mengatakan sebenarnya perilaku orang Jawa terhadap kekuasaan galibnya ‘macan yang sedang tertidur’ sebab mendadak bisa bangun keras mengaum atau bahkan mengamuk tak terkendali (diserap ke dalam bahasa Inggris jadi ‘Amock’). Orang Jawa yang keseharian terkesan bersikap ‘mengalah’ berkata terjaga dan lirih itu sebenarnya menyimpan energi kemarahan terhadap kekuasaan yang dirasa menindas batinnya. Di sini ada falsafah ‘Tiga Ng’: Ngalah (mengalah), ngalih (berpindah), ngamuk (bertindak membabi buta).

Jadi sekilas memang orang Jawa punya budaya diam karena sejak leluhur menunggu saat untuk beraksi atau bertindak. Ada kecepatan bertindak dan ini bukan berarti diam tak berdaya. Macan Jawa yang tertidur!

Di dalam bentuk yang lebih puitis dan keras, masyhur ada tembang yang menjadi falsafah keluarga: “Ojo kudungan welulang macan”, jangan berlindung dengan kulit harimau! [ ]

*Jurnalis senior, penyair dan peminat mistisisme Jawa