Kualitas kepemimpinan Prabowo akan diukur bukan dari seberapa sering ia berfoto akrab dengan Jokowi, melainkan dari seberapa jauh ia mampu membawa Indonesia melangkah maju, melampaui bayang-bayang hopeng-nya.

JERNIH – Hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) adalah studi kasus yang menarik dalam politik pasca-reformasi. Setelah dua kali rivalitas sengit di arena Pilpres, keduanya kini menampakkan kedekatan yang solid, dibungkus dalam narasi persahabatan sejati. Puncaknya, Prabowo menyebut Jokowi sebagai “hopeng”.

Pilihan diksi ini, sebuah istilah Hokkien yang berarti sahabat karib atau relasi tepercaya, bukan sekadar basa-basi personal. Dalam konteks politik, ia adalah sebuah pernyataan strategis yang mengandung implikasi ganda dan mendalam bagi stabilitas dan transisi kekuasaan di Indonesia.

Ketika seorang kepala negara menggunakan bahasa non-formal dan kultural seperti “hopeng,” tujuannya jelas: mendemistifikasi hubungan kekuasaan.

Istilah ini muncul saat Prabowo menjawab isu kritikal yang terus menggerogoti legitimasinya: tuduhan bahwa ia hanyalah perpanjangan tangan atau bahkan “boneka” dari kekuasaan Jokowi.

Dengan lantang menyatakan, “Aku hopeng sama beliau,” Prabowo berusaha menepis narasi kendali (kontrol) dan menggantinya dengan narasi persahabatan (kolaborasi).

Secara politis, ini adalah strategi reframing yang efektif. Mengapa? Prabowo hendak menjaga kehormatan politiknya. Ia menegaskan bahwa ia tidak tunduk atau takut, melainkan berjalan setara sebagai seorang hopeng yang menghormati dan menghargai kontribusi Jokowi. Ini menjaga marwahnya sebagai pemimpin yang independen.

Harus diakui dalam relasi Prabowo-Jokowi terjadi kesepakatan menjamin keberlanjutan. Hubungan yang hangat menjamin keberlanjutan program-program strategis (seperti IKN dan hilirisasi) tanpa friksi politik yang berarti. Transisi kekuasaan yang mulus ini menjadi aset berharga bagi stabilitas ekonomi dan investor.

Namun, di sinilah letak dilemanya. Dalam politik, batas antara “persahabatan tulus” dan “kepentingan strategis” seringkali kabur.

Hubungan “hopeng” ini adalah pilar utama yang menopang transisi kekuasaan saat ini. Tanpa dukungan politik dan legitimasi moral dari Jokowi, kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 akan jauh lebih sulit dicapai. Dukungan tersebut, terutama melalui Gibran Rakabuming Raka—putra sulung Jokowi—sebagai Wakil Presiden, semakin memperkuat persepsi publik bahwa hopeng ini adalah simpul dari sebuah dinasti politik baru.

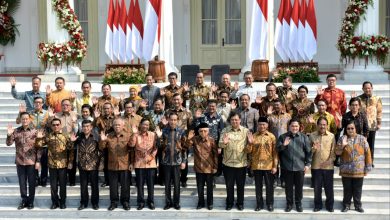

Oleh karena itu, ketika Prabowo menepis isu kendali, publik tetap skeptis, bukan karena tidak percaya pada ketulusan persahabatan mereka, tetapi karena fakta institusional yang terpampang; Kabinet Prabowo didominasi oleh tokoh-tokoh kunci dari era Jokowi. Plus, keberadaan Wapres yang berasal langsung dari trah Jokowi.

Maka, “hopeng” dapat diinterpretasikan sebagai kode etik transisi. Ini adalah janji bahwa Prabowo akan menghormati warisan politik Jokowi, termasuk “titipan” yang paling kasat mata: kelangsungan peran keluarga Jokowi dalam panggung kekuasaan nasional.

Jika hopeng ini benar-benar didasarkan pada persahabatan tulus tanpa syarat politik, Prabowo harus membuktikan independensinya melalui kebijakan berani yang mungkin berbeda arah dari kebijakan Jokowi, terutama dalam isu-isu sensitif seperti demokrasi, hak asasi manusia, atau pemberantasan korupsi.

Prabowo kini memegang kendali penuh. Ujian terbesar bukanlah seberapa mesra ia dengan Jokowi, tetapi seberapa tegas ia dapat memimpin tanpa terbebani oleh ekspektasi politik hopengnya.

Jika ia gagal menunjukkan independensi substantif dan kebijakan pemerintahannya hanya menjadi copy-paste dari era sebelumnya, maka sebutan “hopeng” itu akan berbalik menjadi bumerang. Ia akan dicatat sejarah sebagai pemimpin yang berhasil memenangkan jabatan, namun gagal memenangkan otonomi kebijakan.(*)

BACA JUGA: Paradoks Prabowo dalam Rencana Pembukaan 500 Fakultas Kedokteran