Ivermectin, Obat Anti-Parasit yang Jadi Buruan Warga di Indonesia, Malaysia dan India

Mengenai mengapa tren ivermectin meningkat di Asia, para ahli kesehatan menduga terkait dengan berbagai alasan. Namun mereka mengatakan narasi ivermectin itu populer di negara-negara yang memiliki upaya vaksinasi yang relatif tidak berhasil, dan bahwa pemerintah di sana tidak memiliki pilihan lain.

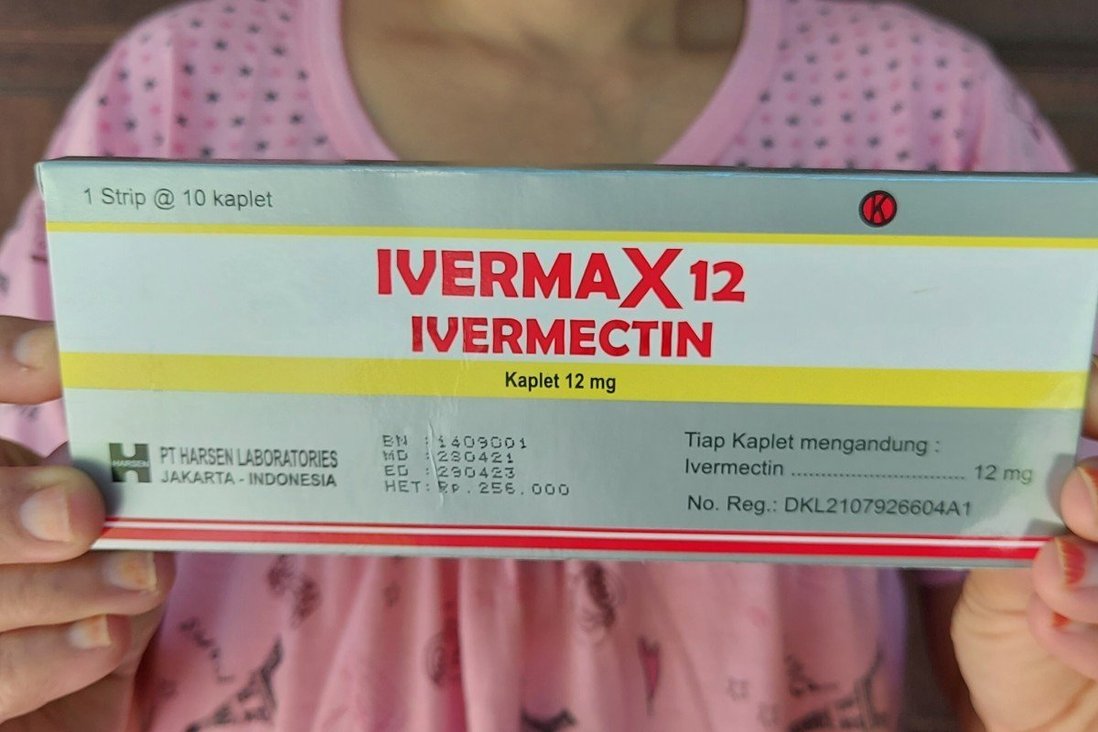

JERNIH– Ivermectin, obat yang digunakan untuk mengobati infeksi parasit pada manusia, yang lebih umum digunakan pada hewan, kini sedang tren di Indonesia.

Apotek di seluruh negeri melaporkan lonjakan penjualan obat, sementara situs-situs e-commerce seperti Bukalapak dan Shopee mengatakan kehabisan stok. “Masyarakat berbondong-bondong membelinya,” kata seorang apoteker di Apotek Pulau Penang, di Medan, Sumatera Utara, yang tidak mau disebutkan namanya.

Popularitas obat ini muncul setelah sejumlah politisi terkemuka Indonesia mempromosikan keampuhannya dalam beberapa hari terakhir—dan manakala warga putus asa dengan banyaknya rumah sakit yang kewalahan dan menolak pasien, di tengah pandemi Covid-19.

Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, pada Senin lalu mengatakan, sementara ivermectin secara tradisional digunakan untuk mengobati parasit seperti cacing, pandemi kini telah mencapai fase kritis. Indonesia memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi di kawasan, mencatat lebih dari 2,1 juta infeksi dan lebih dari 58.000 kematian. Pada Rabu lalu, Indonesia melaporkan lonjakan harian terbesar, yakni 21.807 infeksi.

“Melihat data yang kami miliki, kami cukup optimistis bahwa ivermectin dapat menjadi solusi obat yang efektif untuk menyembuhkan pasien Covid,” kata Moeldoko yang mengklaim telah efektif digunakan di 15 negara lain untuk mengobati virus tersebut.

Susi Pudjiastuti, mantan menteri kelautan dan perikanan yang sangat populer, juga memuji obat tersebut. Dalam video yang diunggah di Twitter Rabu lalu, Susi mengatakan dirinya telah menelan ivermectin, dengan parasetamol dan vitamin, setelah dicekam ketakutan akan Covid-19, saat ia memilih untuk mengisolasi diri secara mandiri karena penuhnya rumah sakit di Jakarta.

Susi mengatakan kepada 2,5 juta pengikutnya di Twitter bahwa dia telah dites negatif untuk virus setelah tujuh hari isolasi diri. “Alhamdulillah… dalam keputusasaan saya dan kesulitan rumah sakit yang penuh, saya pikir apa pun pantas untuk dicoba,” kata Susi. This Week in Asia dapat membeli satu set 10 tablet ivermectin seharga 250.000 rupiah (17,20 dolar AS) dari sebuah apotek, meskipun ada label yang jelas pada obat yang mengatakan bahwa resep diperlukan untuk itu. “Minum satu tablet setiap hari selama lima hari dapat menangkal virus corona untuk pasien yang terinfeksi,” kata apoteker, mengklaim.

Selain Indonesia, peminat obat antiparasit itu juga menggelembung di negara-negara Asia lainnya seperti Malaysia, Filipina, dan India. Ketika jumlah infeksi di negara-negara itu melonjak, pejabat berpengaruh dan kelompok medis independen telah meningkatkan kampanye mereka untuk penggunaan ivermectin sebagai obat ajaib.

Hal itu bahkan terjadi ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa bukti penggunaannya untuk mengobati pasien Covid-19 “tidak meyakinkan”. WHO pada Maret lalu menyarankan bahwa obat tersebut hanya digunakan dalam uji klinis.

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) juga mencatat bahaya serupa, dengan mengatakan telah menerima banyak laporan tentang pasien yang dirawat di rumah sakit setelah mengobati sendiri dengan ivermectin yang normalnya digunakan untuk kuda.

“Ada banyak informasi yang salah di sekitar Anda, dan Anda mungkin pernah mendengar bahwa boleh saja mengonsumsi ivermectin dalam dosis besar. Itu salah,” tambah WHO.

Di Inggris, Universitas Oxford bulan lalu menjalankan tes untuk ivermectin sebagai bagian dari studi yang didukung pemerintah yang bertujuan untuk membantu pemulihan di lingkungan non-rumah sakit. Hasilnya sejauh ini menunjukkan bahwa obat itu mengurangi replikasi virus dalam penelitian laboratorium.

Mengenai mengapa tren ivermectin meningkat di Asia, para ahli kesehatan menduga terkait dengan berbagai alasan. Namun mereka mengatakan, narasi ivermectin itu populer di negara-negara yang memiliki upaya vaksinasi yang relatif tidak berhasil, dan bahwa pemerintah di sana tidak memiliki pilihan lain.

Irandi Putra Pratomo, yang mengepalai Unit Medis Pulmonologi di Rumah Sakit Universitas Indonesia di Depok, mengatakan kepada This Week In Asia bahwa para politisi telah meremehkan peran proses ilmiah ketika melihat pilihan pengobatan yang tersedia.

“Menurut saya, pemerintah menghadapi Covid-19 seperti ini adalah acara televisi: siapa pun yang bisa keluar dengan jawaban paling cerdas dalam batas waktu tertentu akan menjadi pemenangnya,” kata Irandi yang juga kepala gugus tugas virus corona rumah sakit tersebut.

“Pembuat kebijakan harus mencari bantuan dari para profesional, alih-alih mencari jawaban berdasarkan permintaan populer, pengalaman pribadi atau informasi acak yang tidak diverifikasi dari internet,”katanya. “Itu bukan cara yang bijak untuk mengatasi pandemi ini.”

Pandu Riono, seorang ahli epidemiologi di Universitas Indonesia, mengatakan “sangat berbahaya” bagi politisi berpengaruh untuk mempromosikan obat itu, bahkan setelah lembaga perawatan kesehatan di seluruh dunia telah mendesak untuk berhati-hati.

Bahaya itu bisa lebih buruk, mengingat betapa mudahnya tersedia obat itu di toko obat. “Orang mungkin saja menelannya dalam jumlah besar,”katanya, mengutip kemungkinan kurangnya pedoman yang tepat tentang cara menggunakannya.

Ketika ditanya mengapa ivermectin masuk ke Indonesia, Pandu mengatakan orang Indonesia putus asa. “Mereka tidak ingin memakai masker tetapi mereka menginginkan solusi ajaib. Mereka meminta perlindungan kepada Tuhan dan mencari ramuan ajaib,”katanya.

Di negara tetangga Filipina, ivermectin telah disetujui untuk digunakan di beberapa rumah sakit untuk pasien Covid-19, sementara di India, laporan pada bulan Mei menyatakan bahwa setidaknya dua negara bagian telah merencanakan untuk merawat populasi mereka dengan obat tersebut.

Di Malaysia, sementara kementerian kesehatan mengatakan masih melakukan uji coba, diskusi tentang penggunaan ivermectin menjadi memecah belah warga.

Moy Foong Ming, seorang profesor di departemen kedokteran sosial dan pencegahan di Universitas Malaya, mengatakan Aliansi Malaysia untuk Pengendalian Covid yang Efektif, sekelompok enam asosiasi medis dan kesehatan, telah mendorong penggunaan obat itu secara “agresif”.

Aliansi tersebut telah mengadakan beberapa webinar dengan publik tentang masalah ini, dan setidaknya ada dua laporan polisi yang diluncurkan terhadap kementerian kesehatan karena tidak memasukkannya sebagai bagian dari pengobatan virus, katanya.

Moy mengatakan, situasi virus yang memburuk di Malaysia dan tindakan yang diperketat baru-baru ini dapat memicu kelompok itu untuk melakukannya. “Mereka mungkin berpikir bahwa mereka tidak akan rugi banyak ketika situasinya sudah sangat buruk,” katanya, seraya menambahkan bahwa upaya mereka juga dapat mengalihkan program vaksinasi negara tersebut.

Hampir seperlima dari 32 juta orang Malaysia telah menerima setidaknya satu suntikan, sementara sekitar tujuh persen telah divaksinasi lengkap.

Moy mengatakan beberapa warga Malaysia merasa keputusan pemerintah untuk tidak mendukung obat itu adalah “konspirasi politik”, dan mereka pikir pihak berwenang ingin memperpanjang keadaan darurat untuk menunda sidang parlemen dan pemilihan umum. Namun, dia mengatakan banyak profesional perawatan kesehatan mendukung keputusan kementerian kesehatan.

M. Murallitharan, direktur medis National Cancer Society di Malaysia, mengatakan ivermectin adalah obat terbaru yang diperjuangkan oleh “kelompok post-truth“, yang juga mendorong penggunaan hydroxychloroquine tahun lalu.

Ironisnya, kelompok-kelompok ini tidak menginterogasi kurangnya data obat anti-parasit tetapi telah mempertanyakan setiap kemungkinan efek samping dari vaksin, tulisnya dalam sebuah opini yang diterbitkan oleh portal berita Free Malaysia Today.

Moy menyarankan bahwa obat itu dapat digunakan di beberapa negara Asia Tenggara karena populasi mereka yang besar dan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan vaksin untuk semua.

Di Filipina, misalnya, hanya 2,1 juta orang yang telah divaksinasi lengkap pada 20 Juni, dari 70 juta yang ditargetkan untuk tahun ini. Negara berpenduduk 110 juta orang ini memiliki persediaan dosis yang terbatas, dan telah memesan dari lima produsen, termasuk AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac, dan Sputnik V.

Indonesia, yang berpenduduk 270 juta, juga bergulat dengan situasi serupa, dengan hanya 12,7 juta orang yang divaksinasi lengkap, atau sekitar tujuh persen dari target negara sebesar 181 juta.

“Pendapat saya adalah, ketika pemerintah mengalami kesulitan dalam pengadaan atau penyediaan vaksin untuk populasi mereka, dengan penularan virus yang tidak terkendali, mereka bisa mendukung penggunaan ivermectin,” kata Moy.

Meski begitu, dia menegaskan Malaysia berada dalam posisi yang lebih baik dan memiliki sistem perawatan kesehatan yang masih mampu mengatasi situasi virus. Itu bisa menunggu bukti yang lebih baik dari studi ivermectin, katanya.

Moy menambahkan bahwa masyarakat Malaysia perlu dididik lebih baik tentang mengapa otoritas kesehatan menolak penggunaan ivermectin daripada beralih ke spekulasi. Sementara itu, lembaga profesional juga harus bersuara jika mendukung keputusan kementerian, katanya.

Jeremy Lim, seorang profesor di Sekolah Kesehatan Masyarakat Saw Swee Hock di Universitas Nasional Singapura, mengatakan bahwa kebohongan “sayangnya jauh lebih menarik” daripada pernyataan yang tenang dan kuno tentang menunggu lebih banyak data.

Sementara dia berpikir tidak ada upaya jahat skala besar untuk mempromosikan obat, informasi yang salah yang dikemas dengan cerdik dapat menyebar dengan cepat.

“WHO telah menggambarkan ‘infodemik’ yang menyertai pandemi, dan tentu saja dunia perlu mencurahkan lebih banyak perhatian untuk menemukan ‘vaksin’ dan ‘pengobatan’ yang lebih efektif untuk penyakit ini,” katanya. [Aisyah Llewellyn untuk South China Morning Post/This Week in Asia]

Aisyah Llewellyn adalah jurnalis lepas Inggris yang tinggal di Medan, Indonesia. Dia banyak menulis untuk The Post, Al Jazeera dan CNN.