Namun perbedaannya yang fundamental: Di RRC, negara memiliki kapasitas birokratik yang relatif otonom dari oligarki privat dan mampu mendisiplinkan kapital demi tujuan jangka panjang negara. Di Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya: negara tidak mendisiplinkan kapital, melainkan disusupi dan dikendalikan olehnya. Hasilnya bukan state capitalism ala Tiongkok, melainkan oligarkisasi negara, di mana kekuasaan negara digunakan untuk menjamin akumulasi segelintir elite tanpa mekanisme kontrol yang efektif.

Oleh : Saleh Hidayat*

JERNIH– Indonesia tidak sedang bergerak menuju kapitalisme liberal Barat, melainkan justru menunjukkan ciri-ciri transformasi menuju model ekonomi-politik yang menyerupai Republik Rakyat Tiongkok (RRC) namun dalam versi yang timpang dan tanpa fondasi institusional yang setara.

Keserupaan itu tampak pada beberapa level:

– Pertama, negara semakin dominan sebagai pengarah ekonomi, bukan untuk mendisiplinkan kapital demi kepentingan publik, melainkan untuk mengonsolidasikan kapital besar melalui proyek-proyek raksasa

-Kedua, pembangunan dipusatkan pada infrastruktur fisik dan ekspansi industri ekstraktif, sementara perlindungan sosial dan penguatan masyarakat sipil tertinggal

-Ketiga, ruang kritik dan oposisi substantif dipersempit melalui mekanisme hukum, administratif, dan narasi stabilitas.

Namun perbedaannya yang fundamental: Di RRC, negara memiliki kapasitas birokratik yang relatif otonom dari oligarki privat dan mampu mendisiplinkan kapital demi tujuan jangka panjang negara. Di Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya: negara tidak mendisiplinkan kapital, melainkan disusupi dan dikendalikan olehnya. Hasilnya bukan state capitalism ala Tiongkok, melainkan oligarkisasi negara, di mana kekuasaan negara digunakan untuk menjamin akumulasi segelintir elite tanpa mekanisme kontrol yang efektif.

Perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok menjadi relevan bukan untuk menyamakan ideologi, melainkan untuk membaca bagaimana struktur kekuasaan dan penguasaan ekonomi dalam dua konteks berbeda akhirnya bergerak menuju pola yang serupa secara fungsional. Dalam kedua kasus, kekuasaan ekonomi tidak tumbuh sebagai hasil kompetisi pasar yang terbuka, melainkan sebagai hasil dari rekayasa politik tingkat tinggi yang mengandalkan loyalitas, hirarki, dan kontrol terpusat atas sumber daya strategis.

Di RRC, struktur kekuasaan dibangun di atas budaya politik yang menekankan ketaatan, disiplin kolektif, dan monoloyalitas kepada partai negara. Kekuasaan ekonomi berada dalam orbit politik melalui perencanaan anggaran negara, penguasaan sektor strategis oleh badan usaha milik negara, serta keberadaan korporasi raksasa yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan kebijakan nasional. Sistem ini membentuk struktur ekonomi nasional yang dikendalikan oleh mekanisme super holding, di mana konsolidasi aset, pembiayaan, dan arah investasi berada dalam satu sumbu kekuasaan.

Indonesia, meskipun secara formal berbeda dan mengklaim diri sebagai negara demokrasi, menunjukkan kecenderungan struktural yang semakin mendekati pola tersebut. Ekonomi nasional semakin disusun bukan oleh dinamika pasar yang otonom, melainkan oleh politik anggaran negara yang sangat terpusat, perluasan peran badan usaha milik negara, serta penguatan korporasi raksasa yang memperoleh akses istimewa melalui kebijakan publik. Pembentukan holding dan super holding di berbagai sektor strategis menjadi mekanisme utama konsolidasi kekuatan ekonomi, sekaligus mempersempit ruang bagi pelaku ekonomi di luar lingkar kekuasaan.

Kesamaannya terletak pada kenyataan bahwa baik di Indonesia maupun di RRC, negara menjadi arsitek utama struktur ekonomi. Namun perbedaannya terletak pada fondasi kekuasaan yang menopang struktur tersebut. Di RRC, hirarki politik dibangun di atas disiplin institusional dan loyalitas tunggal kepada partai sebagai pusat kekuasaan. Di Indonesia, hirarki politik berkembang melalui patronase elit yang jauh lebih cair namun tidak kalah efektif. Loyalitas tidak ditujukan pada institusi abstrak, melainkan pada figur, jaringan, dan hubungan personal yang saling menguntungkan.

Hirarki politik di Indonesia tidak dibangun melalui doktrin monoloyalitas ideologis, melainkan melalui patronase yang menjalar luas ke seluruh sistem politik. Oligarki ekonomi dan politik membangun mesin perekrutan kekuasaan yang bersumber dari hubungan kekerabatan, dinasti politik, dan aliansi bisnis. Proses ini perlahan membentuk arah unifikasi kekuasaan yang bersifat integralistik, di mana perbedaan kepentingan dilebur bukan melalui konsensus publik, tetapi melalui kesepakatan elite.

Pada titik inilah muncul pola yang semakin jelas: adakalanya elite politik menyampaikan komitmen menjaga demokrasi, namun komitmen itu sesungguhnya berfungsi untuk mempertahankan unifikasi politik antarfaksi dengan menuntut kepatuhan dan monoloyalitas. Retorika demokrasi menjadi instrumen untuk menjaga kesatuan internal elite, bukan untuk memperluas ruang partisipasi rakyat.

Demikian pula, seruan persatuan nasional dan tuntutan kerukunan antarkomponen masyarakat sering kali hanya menutupi hal-hal kontroversial, terutama skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Persatuan nasional dijadikan dalih stabilitas nasional, padahal yang dijaga bukan stabilitas sosial, melainkan stabilitas kekuasaan.

Rumusan politik yang kerap repetitif, pengulangan tanpa substansi, dan absennya visi politik untuk nasib rakyat menunjukkan kedangkalan horizon elite. Stabilitas nasional yang mereka gaungkan sesungguhnya adalah stabilitas kekuasaan. Dengan formula ini, elite atau ruling class – oligarki dan dinasti politik, secara nyata hanya ingin mempertahankan dan bahkan mengideologisasi nilai-nilai feodal demi keberlangsungan privilese dan impunitas. Mereka membangun kelompok superior yang memperoleh ruang kekebalan, sekaligus terus melancarkan ambisi ekstraktif yang merugikan kepentingan publik.

Dalam konfigurasi semacam ini, negara tidak lagi berfungsi sebagai arena kontestasi kepentingan sosial, melainkan sebagai instrumen koordinasi kepentingan elite. Budaya politik dan sistem check and balance dalam hubungan variabel tunggal, dalam arti keterikatan kuat pada ruang kekuasaan dan akses ekonomi tertentu, menjadi modal politik yang diwariskan. Kekuasaan direproduksi bukan melalui kompetensi atau mandat sosial yang luas, melainkan melalui kesinambungan jaringan dan loyalitas hirarkis.

Transformasi yang sedang berlangsung di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai proses menuju negara kesejahteraan atau kapitalisme maju, melainkan sebagai konsolidasi kekuasaan dalam bentuk baru. Ia menggabungkan elemen perencanaan terpusat ala RRC dengan patronase oligarkis khas Indonesia. Hasilnya adalah struktur ekonomi politik yang semakin tertutup, terintegrasi secara vertikal, dan sulit ditembus oleh kekuatan sosial di luar lingkar kekuasaan.

Jika kecenderungan ini terus berlanjut tanpa koreksi struktural, maka Indonesia berisiko membangun sistem yang tampak kuat secara institusional, namun rapuh secara sosial. Sebuah sistem di mana stabilitas dijaga melalui konsolidasi elite, sementara ketidakadilan diproduksi secara sistematis dan dilembagakan. Pada titik itu, demokrasi tidak runtuh secara dramatis, tetapi perlahan membeku menjadi prosedur kosong yang berfungsi untuk merawat struktur kekuasaan yang semakin monoloyal dan integralistik.

Untuk membaca kecenderungan ini secara lebih tajam, pemikiran Antonio Gramsci dan Nicos Poulantzas memberi premis konseptual yang koheren.

Antonio Gramsci, dalam “Quaderni del Carcere” (Prison Notebooks, 1948), mengembangkan kritik terhadap kapitalisme liberal-borjuis Eropa. Ia menegaskan bahwa: “The supremacy of a social group manifests itself in two ways, as ‘domination’ and as ‘intellectual and moral leadership’.”

Premis utamanya:

* kapitalisme bertahan melalui koersi dan persetujuan

* negara adalah “negara integral”

* kelas penguasa mempertahankan kekuasaan melalui blok historis

Nicos Poulantzas, dalam “Political Power and Social Classes” (1973) dan “State, Power, Socialism” (1978), mengkritik kapitalisme monopolistik dan kapitalisme negara Eropa abad ke‑20. Ia menulis: “The state is the material condensation of a relationship of forces among classes and class fractions.”

Premis utamanya:

* negara kapitalis adalah kondensasi material relasi kelas

* negara mengorganisasi kepentingan jangka panjang kelas dominan

* fragmentasi elite selalu berujung pada reunifikasi blok berkuasa

* kapitalisme modern menciptakan state-monopoly capitalism

Proses reorganisasi dan regrouping tersebut tampak pada cara oligarki ekonomi dan elit politik membangun konsensus internal untuk menjaga akses eksklusif terhadap sumber daya strategis.

Kepentingan jangka panjang tidak lagi dipertarungkan secara terbuka, melainkan dinegosiasikan dalam lingkaran sempit kekuasaan. Privilese dan impunitas menjadi fondasi tak tertulis dari kesepakatan ini, sementara konflik horizontal dan fragmentasi politik dikelola agar tidak mengganggu struktur akumulasi.

Mengikuti Poulantzas, kontrol kelas penguasa atas sumber daya ekonomi tidak berhenti pada kunci kebijakan nasional atau pusat kekuasaan formal. Kontrol itu menjalar ke bawah melalui aparatus administratif, pemerintah daerah, birokrasi teknis, dan perangkat regulasi lokal. Negara bekerja sebagai jaringan yang berlapis, di mana kepentingan kelas dominan direproduksi hingga ke level administratif paling bawah. Dengan demikian, relasi kuasa tidak hanya vertikal, tetapi juga terdistribusi secara teritorial.

Dalam kerangka Gramscian, kondisi ini menandai berfungsinya negara integral, yakni negara yang menyatukan aparatus koersif dan aparatus persetujuan dalam satu kesatuan. Administrasi lokal, proyek pembangunan, perizinan, dan distribusi anggaran tidak lagi netral, tetapi menjadi medan di mana hegemoni kelas penguasa direproduksi sehari-hari. Kekuasaan tidak hadir sebagai perintah langsung, melainkan sebagai kenormalan administratif yang sulit digugat.

Premis ini menegaskan bahwa transformasi yang terjadi bukan sekadar pergeseran kebijakan, melainkan restrukturisasi mendalam relasi kekuasaan. Reorganisasi, regrouping, dan reunifikasi kelas penguasa berlangsung melalui negara sebagai medium utama, dengan tujuan menjaga kesinambungan kontrol ekonomi dan stabilitas politik jangka panjang. Dalam konfigurasi seperti ini, ketidakadilan sosial bukan anomali, melainkan konsekuensi rasional dari cara kekuasaan diorganisir dan dipertahankan.

Bahwa yang terjadi di Indonesia adalah proses reorganisasi dan reunifikasi kelas penguasa dalam jangka panjang, kajian Asia Tenggara memberikan fondasi empiris yang kuat. Ruth McVey sejak awal menunjukkan bahwa kapitalisme di Indonesia tidak tumbuh sebagai kapitalisme kompetitif, melainkan sebagai kapitalisme patronase yang berakar pada relasi personal, militer, dan birokrasi negara.

Dalam jejak dan akar oligarki serta patronase dinasti politik yang merupakan kesinambungan sistem politik sejak 40 tahun lalu, muncul pula istilah pengusaha “Kelompok Jimbaran”, yakni kelompok bisnis yang memiliki koneksi khusus dengan Soeharto dan menjadi simbol awal hubungan simbiotik antara kapital dan kekuasaan. Kapitalisme Indonesia lahir bukan dari rasionalisasi produksi, tetapi dari pengelolaan loyalitas dan proteksi politik.

Fondasi ini tidak runtuh pasca Orde Baru, melainkan bertransformasi. Jeffrey Winters menawarkan definisi oligarki yang menekankan kekayaan ekstrem sebagai basis utama kekuasaan politik. Dalam pembacaannya, oligarki adalah aktor atau kelompok yang menggunakan sumber daya material luar biasa untuk mempertahankan dan melindungi kekayaannya dari ancaman redistribusi. Perspektif ini penting karena menegaskan dimensi material dari kekuasaan, bahwa akumulasi kapital dalam skala ekstrem menciptakan kapasitas koersif yang melampaui mekanisme demokrasi formal.

Pendekatan Winters menjadi tidak cukup ketika demokrasi elektoral diperhitungkan sebagai arena politik yang aktif. Di sinilah kontribusi Richard Robison dan Vedi R Hadiz menjadi penanda penting. Mereka menunjukkan bahwa demokrasi tidak secara otomatis menghasilkan akuntabilitas, melainkan justru membuka arena baru bagi oligarki.

Rujukan Kunio Yoshihara dalam “The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia” (1988) memperkuat seluruh gambaran ini. Yoshihara menunjukkan bahwa kapitalisme yang berkembang di Asia Tenggara adalah kapitalisme semu atau ersatz capitalism, sebuah bentuk kapitalisme yang tidak bertumpu pada inovasi, kompetisi, atau efisiensi, tetapi pada kedekatan dengan negara. Kapitalisme semu ini melahirkan kelas kapitalis yang bergantung pada proteksi, keringanan pajak, izin khusus, dan akses istimewa yang diberikan oleh birokrasi. Dalam konteks Indonesia, pola ini memperkuat fenomena pemburu rente, di mana pengusaha dan birokrat saling menguntungkan satu sama lain, menghambat perkembangan wirausaha asli, dan menutup ruang bagi kompetisi pasar yang sehat.

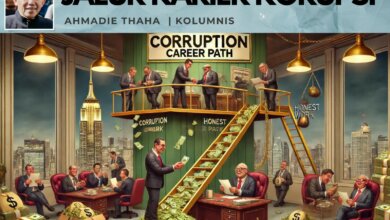

Kolusi, korupsi, dan nepotisme menjadi bagian struktural dari cara negara dan kapital bekerja, memperkuat jaringan kekuasaan yang telah terbentuk sejak era awal Orde Baru hingga kini. [ ]

*Anggota “Diskusi Reboan” difasilitasi Indonesian Democracy Monitoring—InDemo; Jakarta