Menimba Makrifat Pancasila di Pagi Hari

Intelektualisme itu sejatinya tidak dilihat dari deretan titel, kegigihan mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan atau ihwal kerja administratif lainnya, tapi rujukan otentiknya sepenuhnya pada karya, pada keterlibatannya dengan persoalan bangsa dan masyarakatnya.

Oleh : Asep Salahudin

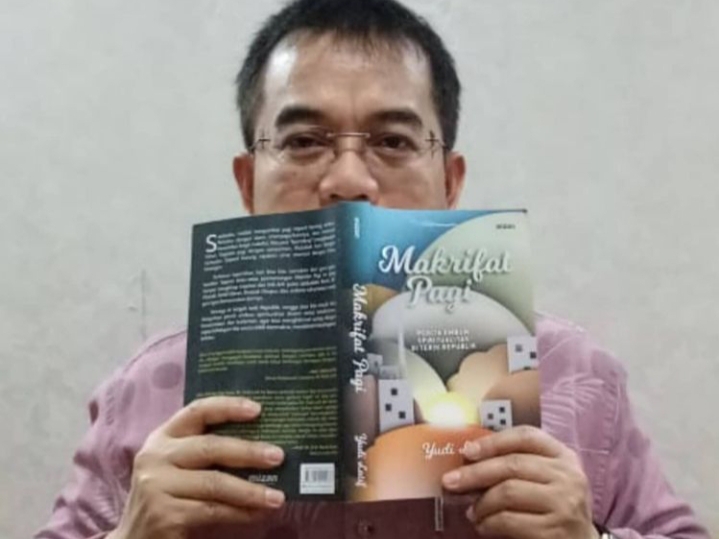

JERNIH—“Makrifat Pagi” adalah buku unik yang ditulis analis politik tetap HU Kompas, Yudi Latif. Secara intelektual, saya mengenal Yudi terutama lewat tiga buku silam yang tebal-tebal dan serius. Pertama, “Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20” (2005); kedua, “Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila” (2011); dan ketiga, “Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan” (2014).

Atas kiprahnya itu Yudi banyak dianugerahi penghargaan. Sebut saja, di antaranya, “Cendekiawan berdedikasi” dari Harian Kompas (2015), Penghargaan Ilmu Sosial 2013 dari Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial dan Anugerah Kebahasaan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014).

Tentu saja intelektualisme itu sejatinya tidak dilihat dari deretan titel, kegigihan mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan atau ihwal kerja administratif lainnya, tapi rujukan otentiknya sepenuhnya pada karya, pada keterlibatannya dengan persoalan bangsa dan masyarakatnya.

Capaian personal itu tidak begitu sulit, tapi yang musti menjadi perhatian adalah bagaimana menggeser capaian-capaian pribadi itu untuk kebaikan bersama di ruang publik sehingga faidahnya bisa dirasakan khalayak. Mentransformasikan pengetahuan bagi kemaslahatan umum, peningkatan kualitas kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, seperti pernah dibilang Sutan Syahrir pada 20 April 1934 dalam “Renungan Indonesia”.

“Bagi kebanyakan orang-orang kita ‘yang bertitel’ saya pakai perkataan ini akan pengganti ‘intelektual’ sebab di Indonesia ini ukuran orang bukan terutama tingkat penghidupan intelek, akan tetapi pendidikan sekolah, bagi orang-orang yang bertitel’ itu pengertian ilmu tetapi hanya pakaian bagus belaka, bukan keuntungan batin. Bagi mereka, ilmu itu tetap hanya suatu barang yang mati, bukan hakikat yang hidup, berubah-rubah dan senantiasa harus diberi makan dan dipelihara”.

Seperti juga beragama, identitas utamanya bukan pada pekik ritualistik tapi sejauh mana roh agama itu menjadi pijar kemanusiaan. Menebarkan damai kasih bagi seru sekalian alam. Seperti cukup bagus ditulis Bung Karno, “Coba Tuan menghina si miskin, makan haknya anak yatim, memfitnah orang lain, musyrik di dalam Tuan punya pikiran atau perbuatan maka tidak banyak orang yang akan menunjuk kepada Tuan dengan jari seraya berkata: Tuan menyalahi Islam. Tetapi coba tuan makan daging babi, walau hanya sebesar biji asam pun dan seluruh dunia akan mengatakan Tuan orang kafir! Inilah gambaran jiwa Islam sekarang ini: terlalu mementingkan kulit sahaja, tidak mementingkan isi.”

Optimisme

“Makrifat Pagi” yang ditulis Yudi, kali ini berbeda dengan buku-buku sebelumnya yang sarat catatan kaki dan referensi, namun lebih menyerupai refleksi (tafakur) bahkan banyak menggunakan rupa puisi panjang dan, dalam pendakuannya, sengaja ditulis setiap pagi sebagai penjamuan spiritual bahwa di awal hari itu sikap optimistik yang harus diinjeksikan, perspektif berbaik sangka yang wajib memenuhi rongga pikiran dan selanjutnya mengisi hari itu dengan tindakan-tindakan bijak.

Inilah seruannya: “Saudaraku, marilah menyembut pagi seperti bening embun. Melebur dengan alam, menyegarkannya, dan memuai menembus langit makrifat. Kita pun “bermikraj” menghampiri Tuhan, menguapi ulu jiwa dengan sembahyang, karena hati yang kering merapuhkan langkah; mudah roboh diterjang angin tekanan dan sapalah pagi dengan senyuman. Kemurungan mengurung jiwa dalam selimut kemelut; tak kuasa melihat pijar sinar harapan. Mulailah hari dengan nyanyian. Keluhan dan cacian mengasapi langit jiwa dengan kabut kecemasan dan permusuhan; tak seperti burung yang merayakan sinar mentari dengan kicau keriangan. Melangkahlah dengan rendah hati seraya penuh pengharapan. Keangkuhan menyempitkan horizon penglihatan. Pesimisme melemahkan daya juang…”

Optimisme yang benar tentu melibatkan visi dan praksis terukur dan memadai. Mengandaikan amal politik dan sosial yang matang dan penuh perhitungan. Optimisme tanpa etik imperatif seperti itu hanya mimpi belaka. Sama berbahayanya dengan sikap pesimis yang tak pernah henti melihat masa depan sebagai gulita. Lebih berharga menyalakan cahaya daripada mengutuk kegelapan.

Makrifat Pagi bagi saya pada titik tertentu adalah narasi alegoris yang merangsang kita terus menumbuhkan imajinasi. Bukankah keindonesiaan lengkap dengan nasionalisme penuh gelora penyulutnya adalah karena manusia pergerakan tidak hanya bergerak dinamis secara fisik tapi juga dipompa daya imajinasi yang kuat. HOS Tjokroaminoto, Tan Malaka, Hatta, Soekarno, Syahrir, para Pemuda yang bersumpah pada 28 Oktober 1928 mereka mampu merumuskan wujud keindonesiaan justru di tengah Hindia Belanda yang masih kuat mencengkramkan kolonialisasinya. Mereka mempercakapkan Indonesia dengan tenang, lapang, argumentatif, inklusif padahal secara politik Indonesia belum mewujud. Hanya bangsa yang punya imajinasi kokoh yang bisa menyatukan keragaman etnik, bahasa, budaya dan agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanpa imajinasi tidak mungkin lahir Pancasila. Sebuah dasar dan falsafah Negara yang sampai hari ini bisa menjadi titik temu keragaman yang menjamur sepanjang garis khatulistiwa. Warga bisa duduk bersama membicarakan masa depan bangsanya dengan mendahulukan akal sehat. Godaan berpisah dan provokasi mendirikan negara partisan baik berbasis agama atau kesukuan bukan saja tidak pernah berhasil tapi juga bagi warga sama sekali tak terpikir untuk memikirkannya.

Maka kalau hari ini ada elit politik yang melihat keindonesiaan dengan murung bahkan meramalkan republik akan bubar tahun 2030, maka pernyataan seperti ini menunjukkan pribadi yang mengalami defisit imajinasi dan tuna wawasan. Apalagi kalau yang menjadi dasar pijakannya adalah fiksi, primbon dan atau buku-buku mujarobat.

Saya jadi ingat apa yang ditulis YB Mangunwijaya (1997), “Indonesia ini memang negeri yang unik, penuh dengan hal-hal yang seram serius, tetapi penuh dagelan dan badutan juga…kalah tetapi amat populer dan menjadi pahlawan khalayak ramai, berjaya tetapi keok celaka…ngawur tetapi justru disenangi, sungguh misterius tetapi gamblang bagi semua orang”.

Lima makrifat

“Makrifat Pagi” pun mencerminkan roh butir butir sila dalam Pancasila. Dibagi dalam lima bab. Masing-masing: Pertama, ketuhanan. Berisi pentingnya mengembalikan agama pada daulat cinta dan palung kasih sayang, pada kemurnian iman dan pengorbanan yang tulus; kedua, kebangsaan.

Memperbincangkan ruang humanisasi dengan melibatkan aspek kesadaran kosmik, harapan, kesediaan memasuki pegalaman kebhinekaan secara lapang dan tidak lupa menjadikan kebenaran sebagai cermin sepanjang masa; ketiga, kebangsaan. Mengurai tanah air yang niscaya ditanami toleransi, jiwa besar, patriotisme progresif dan politik kewargaan yang cerdas agar serat keindonesiaan semakin padu; keempat, kerakyatan-kepemimpinan. Terutama menating roh demokrasi, politik profetik dan kepemimpinan transformatif; dan kelima, keadilan-keadaban. Kadilan dan keadaban agar lekas tertular harus dijangkarkan pada keutamaan budi dan etos kerja.

Makrifat Pagi sebagai ajakan agar kita ikhlas berdoa dan menyemai kebaikan bagi semua. Sebuah ikhtiar mewujudkan “Negara Paripurna”. Rutenya makrifat yang dimulai kala pagi hari. Atau jalan “Kebudayaan yang berketuhanan” dalam istilah Bung Karno tempo hari. [ ]

* Rektor IAILM Suryalaya Tasikmalaya