Namun, orang Amerika tidak bersalah dalam situasi ini. Putaran ketegangan saat ini benar-benar kembali ke keputusan bodoh mantan Presiden Donald Trump untuk menerima panggilan telepon, segera setelah pemilihan 2016 dari pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen, yang dengan berani menentang “kebijakan satu-Cina” yang telah menjadi dasar hubungan AS-Cina sejak 1972.

Oleh : Lyle J. Goldstein

JERNIH– Selama dua tahun terakhir, banyak pakar kebijakan luar negeri bertanya apakah Kabul akhirnya akan menyerupai kekacauan Saigon pada tahun 1975. Tampaknya pertanyaan seperti itu, tentang perang yang merenggut ribuan nyawa orang Amerika, sepenuhnya dibenarkan—dan pelajaran yang dipetik dari Vietnam dan Afghanistan akan sangat bermanfaat ketika mempertimbangkan kemungkinan Amerika Serikat melakukan intervensi militer untuk mempertahankan Taiwan dari Cina.

Penyebab kegagalan di Vietnam dan Afghanistan pada dasarnya sama: Amerika Serikat terlibat dalam perang saudara dan berakhir di sisi nasionalisme yang salah, sebuah kekuatan yang terbukti tidak mungkin dijinakkan, terlepas dari semua teknologi tinggi militer AS. Taliban dan Vietkong memiliki ideologi yang sama sekali berbeda, berlawanan secara diametris dalam beberapa hal, tetapi kesamaan mereka adalah keinginan untuk mengusir para penyusup asing.

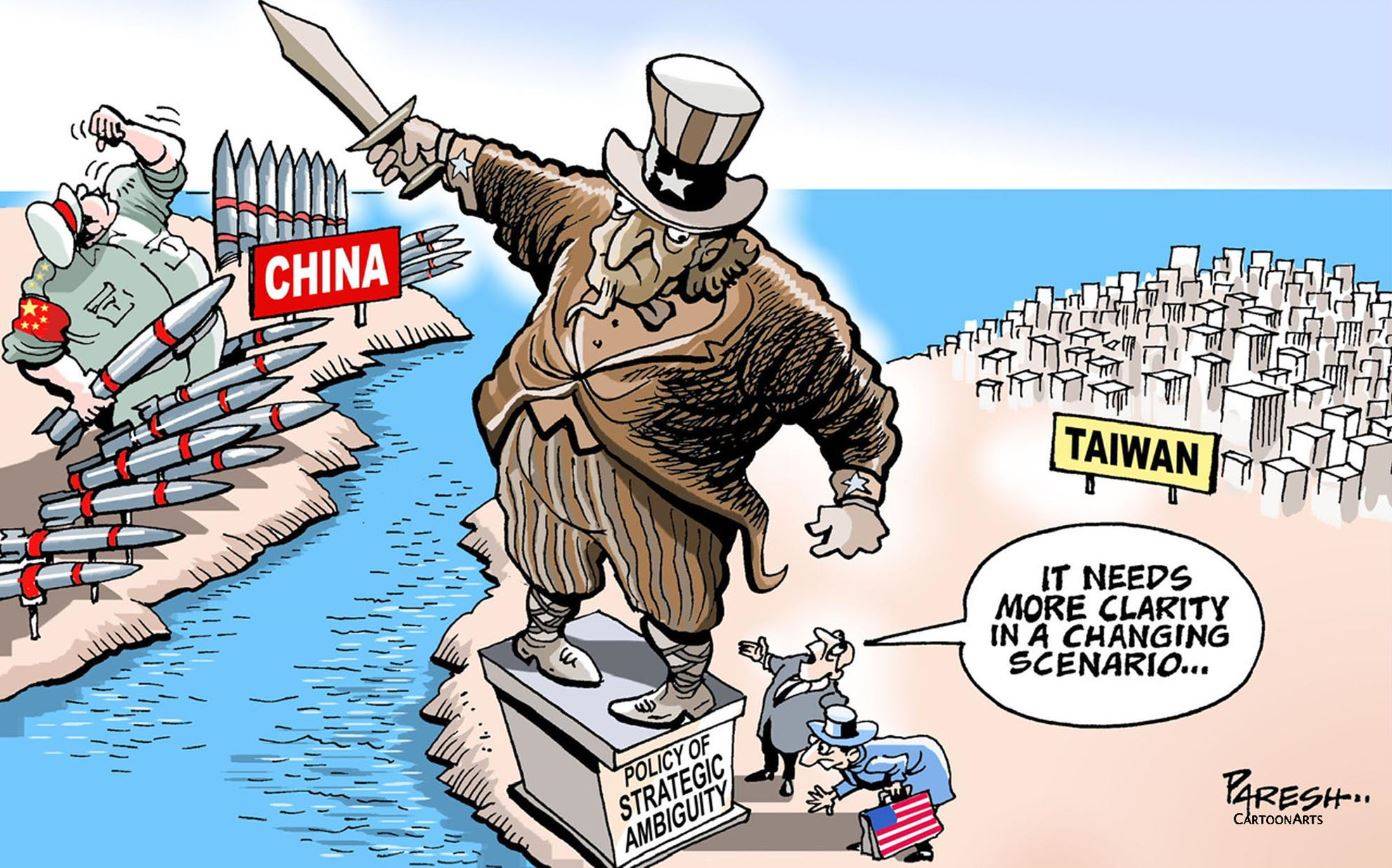

Sekarang, para ahli strategi AS sayangnya mempertimbangkan untuk memperdalam keterlibatan AS–yang sudah meluas– dalam perang saudara lainnya. The Wall Street Journal mengungkapkan pada 7 Oktober lalu, bahwa pasukan AS telah diam-diam berada di Taiwan selama lebih dari setahun. Pesawat Cina telah membuat kedatangan yang lebih sering dan lebih sering lagi di sekitar negara pulau itu. Misalnya, lima puluh enam pesawat Tentara Pembebasan Rakyat, termasuk pembom dan jet serang, terdeteksi terbang di zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) Taiwan pada 4 Oktober.

Namun, orang Amerika tidak bersalah dalam situasi ini. Putaran ketegangan saat ini benar-benar kembali ke keputusan bodoh mantan Presiden Donald Trump untuk menerima panggilan telepon, segera setelah pemilihan 2016 dari pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen, yang dengan berani menentang “kebijakan satu-Cina” yang telah menjadi dasar hubungan AS-Cina sejak 1972.

Langkah-langkah lain, seperti mengirim pejabat tingkat senior ke pulau itu, meningkatkan penjualan senjata, menyelesaikan “kompleks baru raksasa” senilai 255 juta dolar AS di Taipei pada 2018 yang menyerupai kedutaan, dan mengarak kapal perang melalui Selat Taiwan, telah sepatutnya dicatat Beijing.

Nasionalisme dengan ciri khas Cina menjadi pendorong dalam keadaan saat ini, tetapi apakah situasi ini benar-benar dapat digambarkan sebagai perang saudara? Ini adalah pertanyaan yang masuk akal mengingat orang Eropa dan Amerika sekarang mulai menyebut Taiwan sebagai “negara.”

Mengesampingkan fakta bahwa nama resmi pulau Taiwan, yang diabadikan dalam konstitusinya dan bahkan di paspornya, sebenarnya adalah Republik Tiongkok dan terutama bukan “Republik Taiwan”, seseorang dapat mengamati banyak indikator lain dari “kebangsaan. ” Misalnya, Museum Istana Nasional (NPM) di Taipei menampung “koleksi permanen hampir 700.000 keping artefak dan karya seni kekaisaran Tiongkok kuno.” Seperti yang diakui oleh situs web museum itu sendiri: “Tinjauan terhadap sejarah NPM menunjukkan bahwa ia telah mewarisi budaya nasional Tiongkok selama ribuan tahun…”

Banyak sinolog Amerika telah mempelajari bahasa Cina di Taiwan. Sebenarnya ada bahasa “Taiwan” yang berbeda dari bahasa Mandarin. Khususnya, minnanhua, diterjemahkan menjadi “bahasa orang-orang di selatan Sungai Min.” Namun Sungai Min tidak terletak di Taiwan, melainkan mengalir melalui ibu kota Provinsi Fujian di Cina—tepat di seberang Selat Taiwan.

Benar, Taiwan memang memiliki populasi penduduk asli non-Cina, tetapi mereka hanya terdiri di bawah dua persen dari populasi pulau itu. Dalam salah satu survei paling lengkap tentang sejarah awal pulau itu, Profesor Tonio Andrade menceritakan bagaimana lima hingga enam ribu petani Cina yang tinggal di Taiwan bangkit melawan penguasa kekaisaran Belanda mereka pada tahun 1652, meneriakkan “Bunuh anjing-anjing Belanda!”

Memang, orang-orang Cina telah tinggal di pulau Taiwan untuk waktu yang lama dan ketika Dinasti Qing menyerbu pulau itu pada tahun 1683, mengalahkan sisa-sisa Dinasti Ming Cina, Taiwan secara resmi dimasukkan ke dalam wilayah Cina—hampir satu abad sebelum Revolusi Amerika.

Tetapi apakah sejarah dan budaya ini benar-benar penting dan apa hubungannya dengan bencana Amerika di Afghanistan? Bagaimanapun, Taiwan adalah mitra lama Amerika Serikat yang kaya, dengan kredensial demokrasi yang mengesankan dan terletak di tempat yang sensitif secara geopolitik—seperti pepatah “gabus” dalam botol Cina. Banyak teman Taiwan di Washington bersusah payah untuk menunjukkan bahwa Taiwan tidak seperti Afghanistan, bertentangan dengan pernyataan Cina yang kasar.

Sayangnya, perbandingan itu sebenarnya memiliki manfaat. Seperti dalam Perang Afghanistan, konflik militer atas Taiwan akan mewakili skenario militer yang benar-benar tidak dapat dimenangkan, yang memerlukan kerugian tempur AS yang signifikan dan bahkan bencana besar karena sebagian besar fakta geografi yang brutal.

Sama seperti komitmen kami kepada teman-teman kami di Kabul yang selalu agak meragukan, kebanyakan orang Amerika tidak dapat menemukan Taiwan di peta. Washington membatalkan perjanjian pertahanannya dengan Taiwan pada 1979 sebagai syarat untuk memiliki hubungan diplomatik dengan Beijing. Korupsi menjangkiti rezim yang didukung AS dan angkatan bersenjatanya di Kabul, apalagi, dan agak mirip dengan kepemimpinan Taiwan, juga menunjukkan kurangnya komitmen yang mengejutkan untuk pertahanannya sendiri. Selain itu, angkatan bersenjata Taiwan tampaknya penuh dengan salah urus dan inkompetensi.

Namun faktor yang paling menentukan lagi-lagi adalah nasionalisme. Beijing telah mengindikasikan bahwa mereka bersedia menanggung beban apa pun untuk menyatukan kembali negara itu. Tekad itu terdengar cukup akrab dari pengalaman Amerika dalam memerangi Vietkong dan juga Taliban.

Begitu juga dengan alasan yang agak lemah untuk intervensi AS, seperti “menjaga kredibilitas AS” atau menjaga “tatanan berbasis aturan.” Ini kecerobohan AS untuk terlibat kembali dalam perang saudara, tetapi kali ini melawan negara yang memiliki senjata nuklir dan telah mempersiapkan peang ini dengan matang. Mungkin ini akan menghasilkan konsekuensi yang jauh lebih menghancurkan bagi Amerika Serikat daripada konflik-konflik yang membawa bencana lainnya. [The National Interest]

Lyle J. Goldstein adalah direktur Asia Engagement di Lembaga Defense Priorities