Catatan Menjelang Buka (21) : Pohon-2

Itu sebabnya, ketika Musa memprotes kepada Adam dengan menuduh Adam telah menyebabkan manusia keluar dari surga, Adam dibela dengan hujjah. Bukan salah Adam. Tapi, itu adalah jalan (lihat Ibnu Katsyir, Kisah Para Nabi, 2016). Pohon adalah pintu.

Oleh : Acep Iwan Saidi*

JERNIH– Hari ke-21. Mohon maaf, catatan tentang pohon ini kemarin terpotong. Kemarin waktu saya sangat mepet. Baru selesai menyidang mahasiswa S3 pukul 15.00.

Menjelang petang sedemikian, lalu lintas selalu padat. Waktu tempuh dari kantor ke rumah, yang biasanya hanya 30-40 menit akan berlipat menjadi 60-90 menit. Itu artinya saya tidak akan sempat menulis. Karena perkiraan demikian, saya singgah dulu di Mesjid Pusdai, Jalan Diponegoro. Selepas shalat Ashar, saya menulis. Tapi, rupanya keterbatasan kemampuan menyebabkan tulisan tidak bisa selesai dalam 45 menit. Saya memilih pulang saja, mengejar berbuka puasa di rumah.

Kemarin itu, di Pusdai, saya juga agak telat masuk masjid. Tidak seperti biasanya, halaman parkir Pusdai penuh. Entah sedang ada kegiatan apa. Saya sempat berputar satu kali untuk mendapat tempat. Saya parkirkan mobil di sebuah sudut sempit sebelah barat masjid. Sejauh ini saya termasuk sering singgah di masjid Pusdai karena letaknya terlewati rute rumah ke kantor. Paling sering pada waktu Ashar dan Magrib. Karena sering mampir, saya punya tempat parkir favorit, yakni di sebuah sudut yang letaknya hampir menempel ke bangunan masjid, di bawah pohon.

Tapi, kemarin, tentu saja, tempat itu sudah dipakai orang. Di samping karena halaman parkir penuh, pohon di tempat parkir, di mana-mana, bukankah selalu menjadi rebutan. Alasannya praktis: ingin teduh.

Alasan sederhana ini sebenarnya menunjukkan kondisi kontradiksi kita, makhluk yang disebut manusia. Di satu sisi, secara semiotika, upaya mencari tempat teduh adalah tanda indeksikal bahwa kita memiliki akal, kita tahu bagaimana cara menempatkan diri. Tapi, pada saat yang sama, upaya itu dapat dibaca sebagai tindakan tak sadar bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Oleh panas dan gerah saja kita menyerah.

Untungnya, pohon tidak pernah ngelaba, alias berhitung untung rugi. Siapa pun yang berteduh di bawahnya, ia tetap setia menaungi. Pohon tampaknya sudah tahu bahwa manusia akan selalu membutuhkannya. Ia telah menganggap manusia sebagai sahabat dekat.

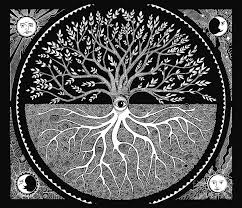

Pertemuan manusia dengan pohon memang sudah sangat lama, sejak manusia pertama diciptakan. Tentu kita ingat kisah Adam dan Hawa. Bagi orang tua pertama kita itu, pohon menjadi semacam pintu masuk mereka ke dunia. Sebab memakan buah pohon terlarang, Adam dan Hawa dipindahkan ke dunia.

Ini bukan melulu kesalahan Bapak dan Ibu kita, melainkan semata-mata jalan yang diciptakan oleh Sang Maha Berkehendak. Itu sebabnya, ketika Musa memprotes kepada Adam dengan menuduh Adam telah menyebabkan manusia keluar dari surga, Adam dibela dengan hujjah. Bukan salah Adam. Tapi, itu adalah jalan (lihat Ibnu Katsyir, Kisah Para Nabi, 2016). Pohon adalah pintu.

Barangkali karena pertemuan manusia dengan pohon yang telah terjadi sejak mula sedemikian, pohon diamsyalkan sejarah. Dalam bahasa Arab, sejarah, syajaratun, artinya pohon. Dengan amsal ini, sejarah dipahami sebagai pertumbuhan sesuatu yang natural, dari akar hingga pucuk, tanpa rekayasa—bandingkan dengan “history” yang sebunyi dengan “story”, yang kedua kata ini berasal dari kata yang sama, historia. Di sini, sejarah adalah cerita, yang karena itu bisa direka. Seorang perempuan perupa, Arahmayani, dalam sebuah performance art-nya pernah memainkan kata history menjadi his story.

Sebab kedekatan yang telah menyejarah sedemikian, gestur manusia, yang baik dan yang buruk, sering diamsalkan juga sebagai pohon. Pohon kurma, misalnya, diamsalkan Baginda Yang Mulia, Muhammad shalallahu alaihi wassalam, sebagai “yang mirip orang Muslim”. Pohon kurma berbuah setiap saat dan daunnya tidak berguguran. Nabi juga pernah mengibaratkan sekelompok manusia yang baru keluar dari Neraka, tubuhnya seperti arang dari batang pohon wijen, hitam kelam.

Dalam bahasa Indonesia, pohon yang menubuh terepresentasikan melalui bentuk kata “memohon”. Secara antropologis, kata ini muncul dari kebiasaan nenek moyang dulu, ketika suatu masa mereka berumah di atas pohon—kini kita mengenalnya sebagai rumah pohon.

Memohon artinya naik ke atas pohon dalam sebuah upacara meminang (dari kata “pinang”, pohon pinang) atau melamar (lamar, lembaran daun sirih yang dipakai sebagai bungkus buah pinang). Jadi, kata “memohon” termasuk di dalam ritual meminang atau melamar calon pengantin yang rumahnya di atas pohon.

Dari situ, kata memohon identik dengan meminta, tetapi permintaan yang arahnya vertikal. Permintaan yang spesifik. Coba periksa ulang, kata “memohon” (varian lain: permohonan) lebih sering dialamatkan kepada pihak yang posisinya lebih tinggi. Kita tidak pernah berucap, misalnya, “dengan ini kami mengajukan permintaan”, melainkan “dengan ini kami mengajukan permohonan”.

Dalam ritual naik ke atas pohon untuk meminang, “memohon” adalah permintaan yang penuh harap kepada yang dicintai. Berkembang dari sini, kata “memohon” lebih memiliki daya sakral, dan karena itu lebih tepat mensubtisusi kata “doa”.

Doa adalah permintaan memelas kepada Sang Maha Pencipta. Kita tidak mengucapkan “minta ampun”, tetapi “mohon ampun”. Dan di dalam Islam, mohon ampun hanya boleh kepada Allah. Dilarang minta ampun kepada manusia. Paling banter, kepada manusia kita hanya boleh “mohon maaf”. Kata “mohon” di sini digunakan untuk menekankan keseriusan, kepenuh-harapan. Frase ini pula yang saya tulis di awal tulisan di atas.

Makin jelas kiranya, betapa dekat hubungan kita dengan pohon. Dan catatan ini masih akan panjang kalau diteruskan. Saya minta waktu untuk menyambungnya sekali lagi besok. Sekarang silakan konsentrasi saja ke menu di meja. Mungkin bisa juga sambil memperhatikan, seberapa banyak penganan yang akan disantap yang sumbernya dari pohon. Selamat berbuka. Semoga berbahagia. [ ]

*Ketua Forum Studi Kebudayaan FSRD-ITB